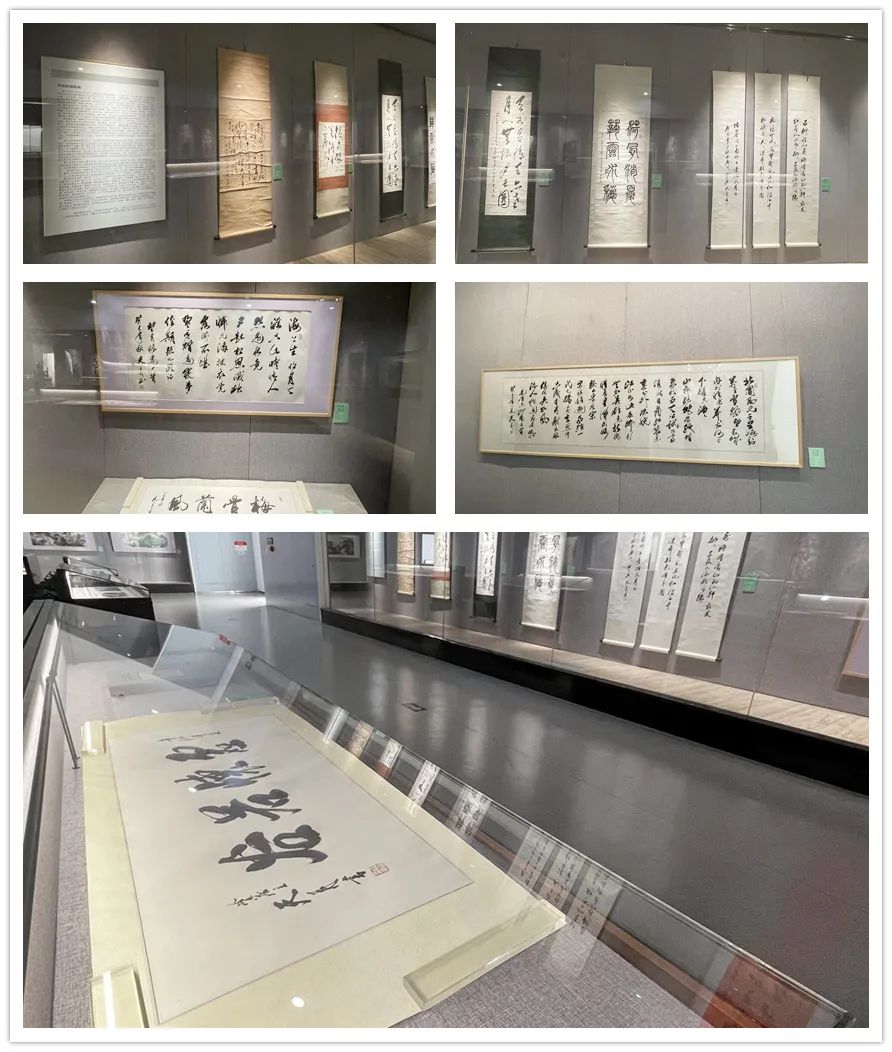

编者按:为纪念新徽派版画名家陶天月对中国新兴版画及安徽美术事业发展的重要贡献,回顾陶天月与赖少其的密切师友情以及陶天月对合肥市赖少其艺术馆的工作支持,由赖少其艺术馆策划并实施的“新徽派版画名家纪念系列展——陶天月艺术回顾展”正在展出,展览期间,艺术馆将利用微信公众号全面介绍展览相关内容。

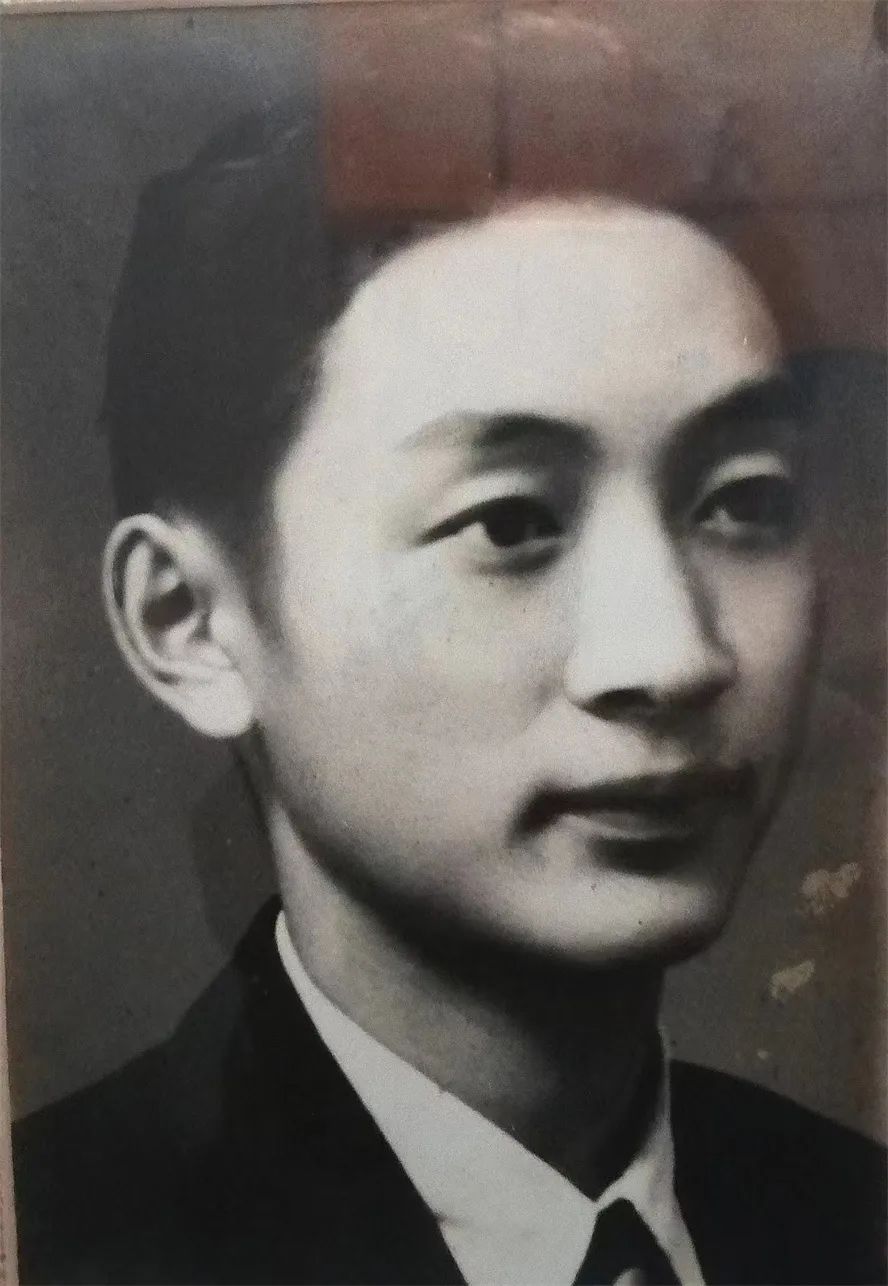

●以下文字摘自钱念孙《开拓雅俗共赏的审美天地——陶天月先生及其书画艺术》(2014年作,作者时任全国人大代表、安徽省人民政府参事、安徽省文联副主席、安徽省文艺评论家协会主席)陶天月先生1931年2月出生在合肥市长丰县陶楼镇的一户书香之家。祖父陶干城是一位熟读儒家经典及古诗文的私塾先生,在家乡设馆授徒,颇有人望。父亲陶仲理是一位老中医,在陶楼开中药店铺,行医积善,亦颇受人尊。陶天月出身在知书达理的殷实之家,自幼受到良好而严格的教育,除在私塾馆里诵读“四书五经”和唐诗宋词外,还每日研墨挥毫,描红套黑,日课书法。祖父和父亲的想法很简单:字是人的门面,只有写得一手好字,才能开出像样的处方,将来才能更好子承父业。描红套黑有了一定基础,师长们又言传身教,督促他每日临习柳公权,后又临习颜真卿,使其少年就较好地掌握了颜、柳楷书的书写规律。他有一位堂哥,年岁与父亲相仿,能诗擅文,亦能书擅画,见其小小年纪颖异好学,喜爱书画,便加以悉心辅导。陶天月十多岁时,其书画习作虽然幼稚,却有模有样,得到乡邻的赞赏。春节来临,他也跻身为乡邻写春联的行列,个子矮小够不着,便站在小板凳上写,父亲坐在一旁高兴地帮着磨墨理纸,他也由此成为闻名乡里的“小书童”。

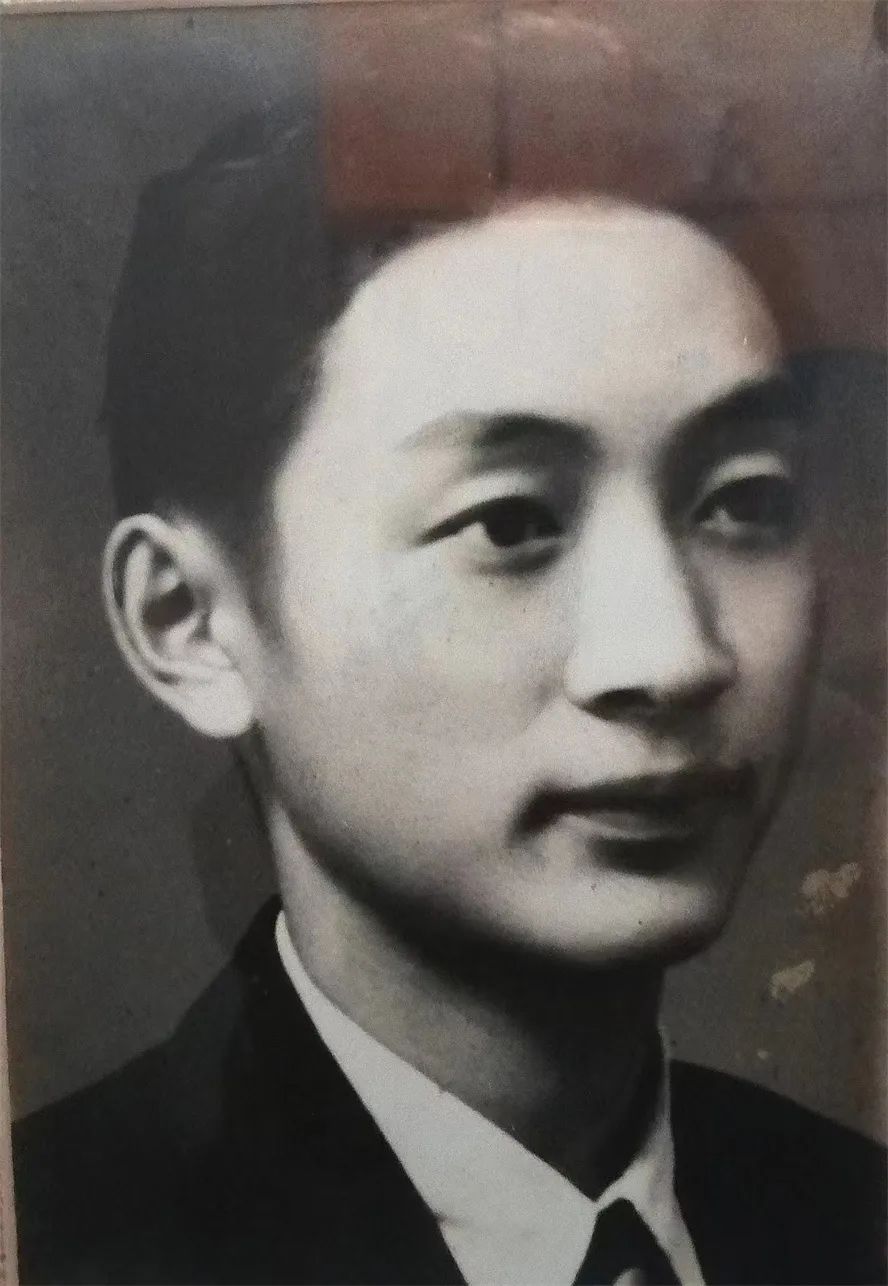

青年陶天月

此项童子功,对陶天月先生日后的人生旅途产生了重要影响。1949年初,他18岁在家乡高中毕业后,考入华东大学江淮分校深造,因能画画,且写得一手好字,被党组织选为支前文工团的文艺战士,参加为革命呐喊的宣传活动。古城合肥解放前夕,城墙及房壁上还存留一些“打倒朱毛,戡乱救国”之类的反动标语,他将其冲刷洗净后,挥动小扫帚一般的排刷,重新写上巨大的美术字“打过长江去,解放全中国”。他还不知疲倦地创作各种宣传漫画,张贴大街小巷,无情揭露反动军队的罪行,热情讴歌人民军队必将胜利。陶老与我谈到这点时很开心:“那些字,真够气派,一人多高,都是站在梯子上写出来的。那时候,可没想到自己将来会成为书画家,只是由于革命工作的需要”。

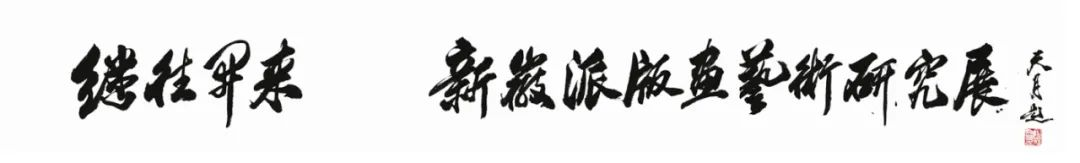

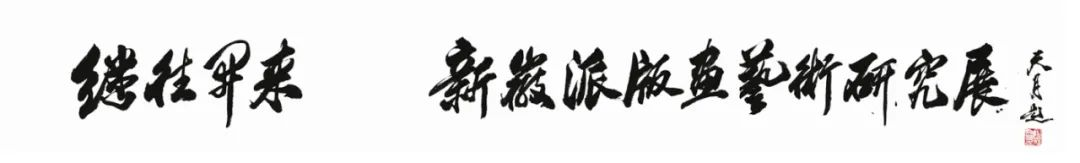

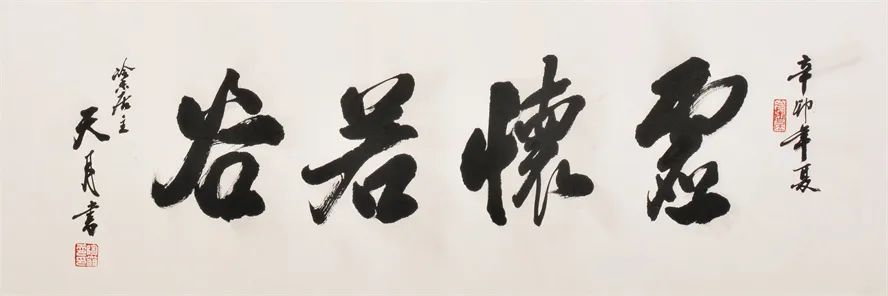

2017年,陶天月应邀为赖少其艺术馆策划举办的“继往开来·新徽派版画艺术研究展”题写的展标,该展入选“2017年文化和旅游部全国美术馆馆藏精品展出季项目”并获“优秀展览”奖

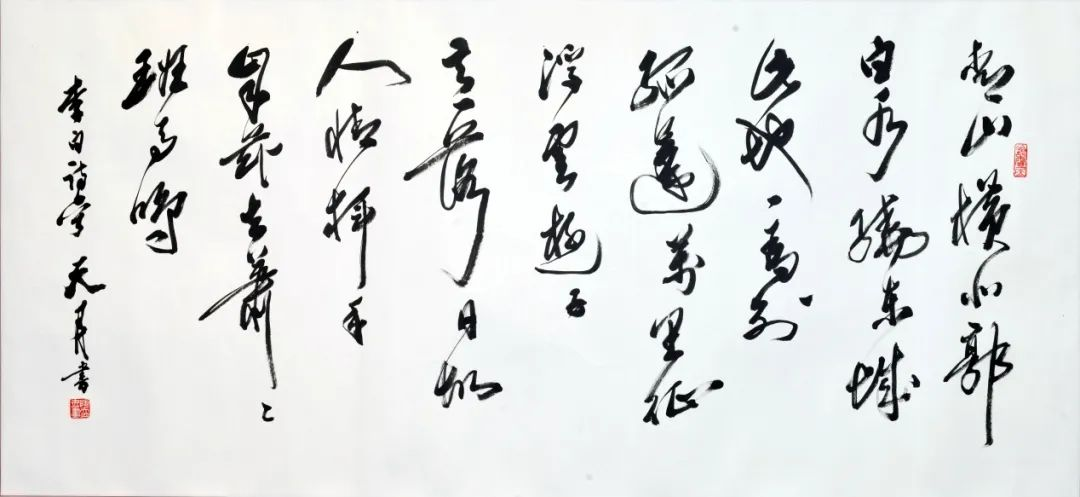

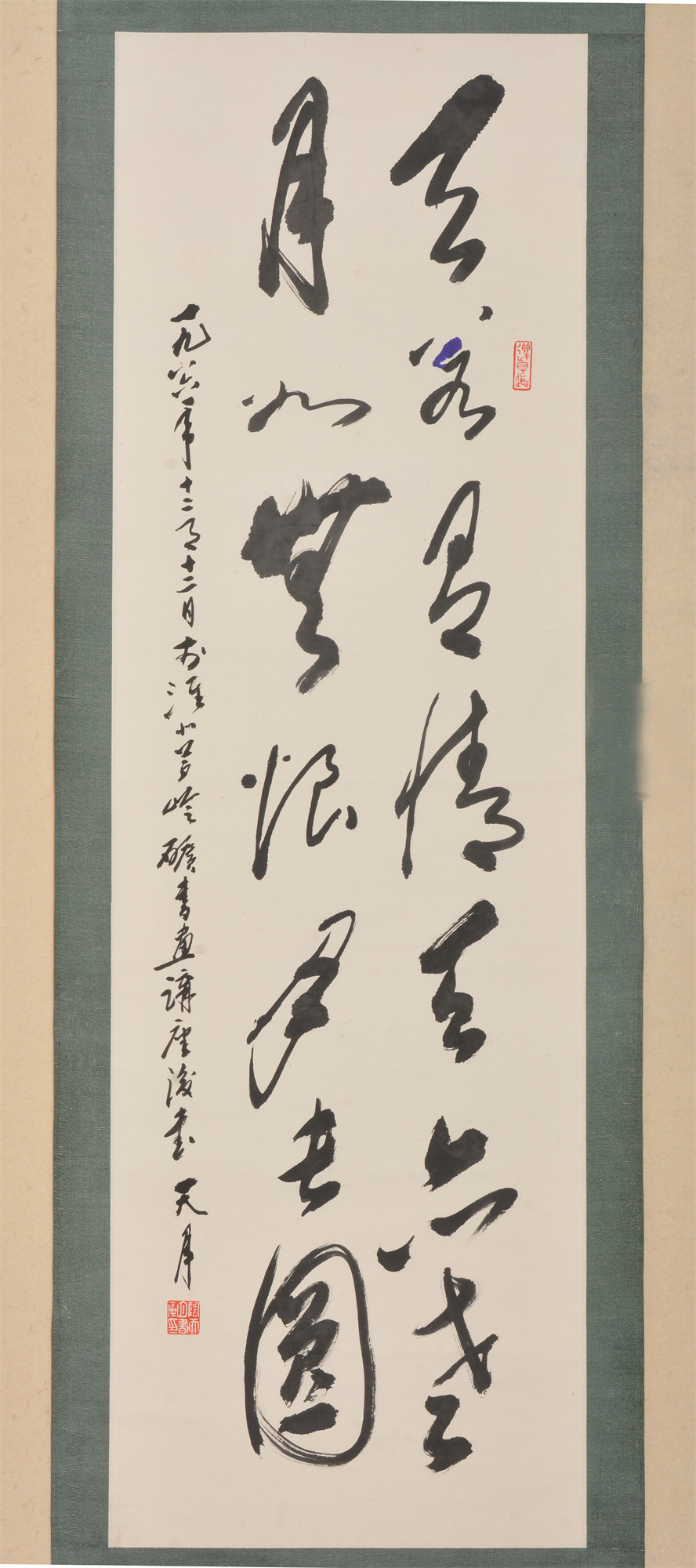

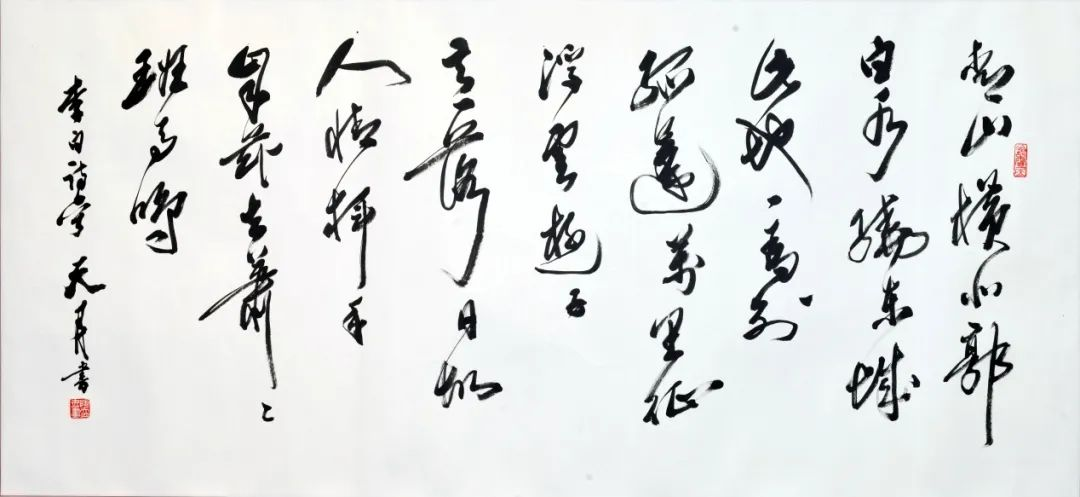

李白送友人(2008年 62×135.5厘米,合肥市赖少其艺术馆藏,陶天月2017年捐赠)

机会总是青睐有准备的人。青年陶天月没想到将来会成为专业书画家,但他自幼对书画艺术的爱好,以及运用自己特长为革命宣传工作所做的努力和贡献,却为他能够毕生从事自己所爱好的书画事业铺平了道路。新中国成立后,不久组建皖北行署文化工作管理委员会,青年陶天月以自己的特长、才干和热情,成为文管会的一员。稍后,皖北行署文管会与皖南行署文管会合并,成立安徽省文学艺术界联合会,他也随之成为省文联里最早的专职美术工作者。从上世纪50年代至70年代,他的全部精力几乎都扑在版画创作上,并取得了杰出的成就。那时,他虽然写字几乎全用毛笔,包括处理公文和来往信函都很少用钢笔或圆珠笔,但并没有对书法艺术着意孜孜以求,因而也不以书家见知于社会和书坛。

2008年,合肥市赖少其艺术馆于在海馆长(右1)正在观摩陶天月进行书法创作

陶天月先生于书法上狠下功夫,约在上世纪80年代初。那时因工作需要,组织根据他的特长、人缘以及多方面才干,选派他出任安徽省书法家协会秘书长兼副主席。他当时正由版画转攻国画创作,本身需要提升书法水准,加上挂着书协领导的头衔,整天与书法家打交道,必须“在其位谋其政”,因而暗下决心,默默打响了强攻书艺的战役。

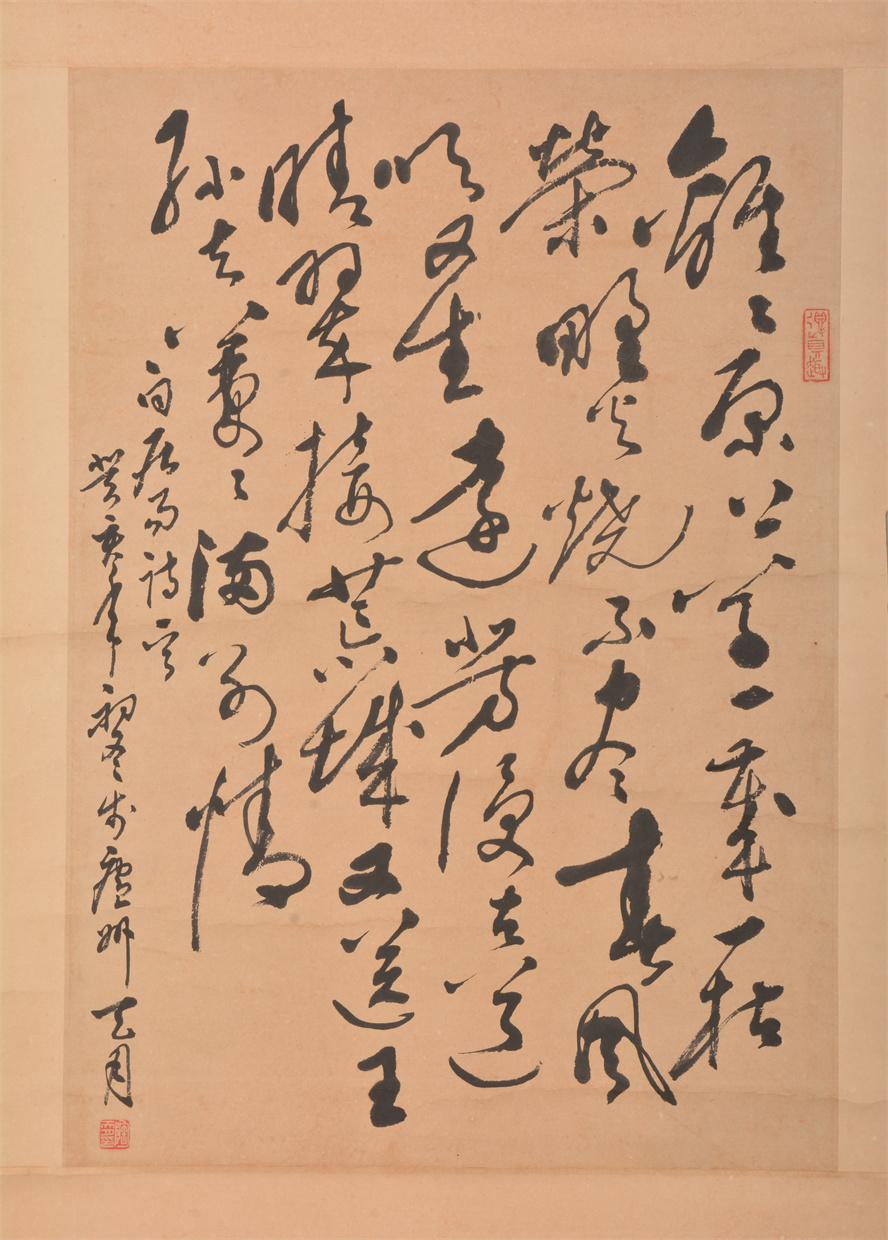

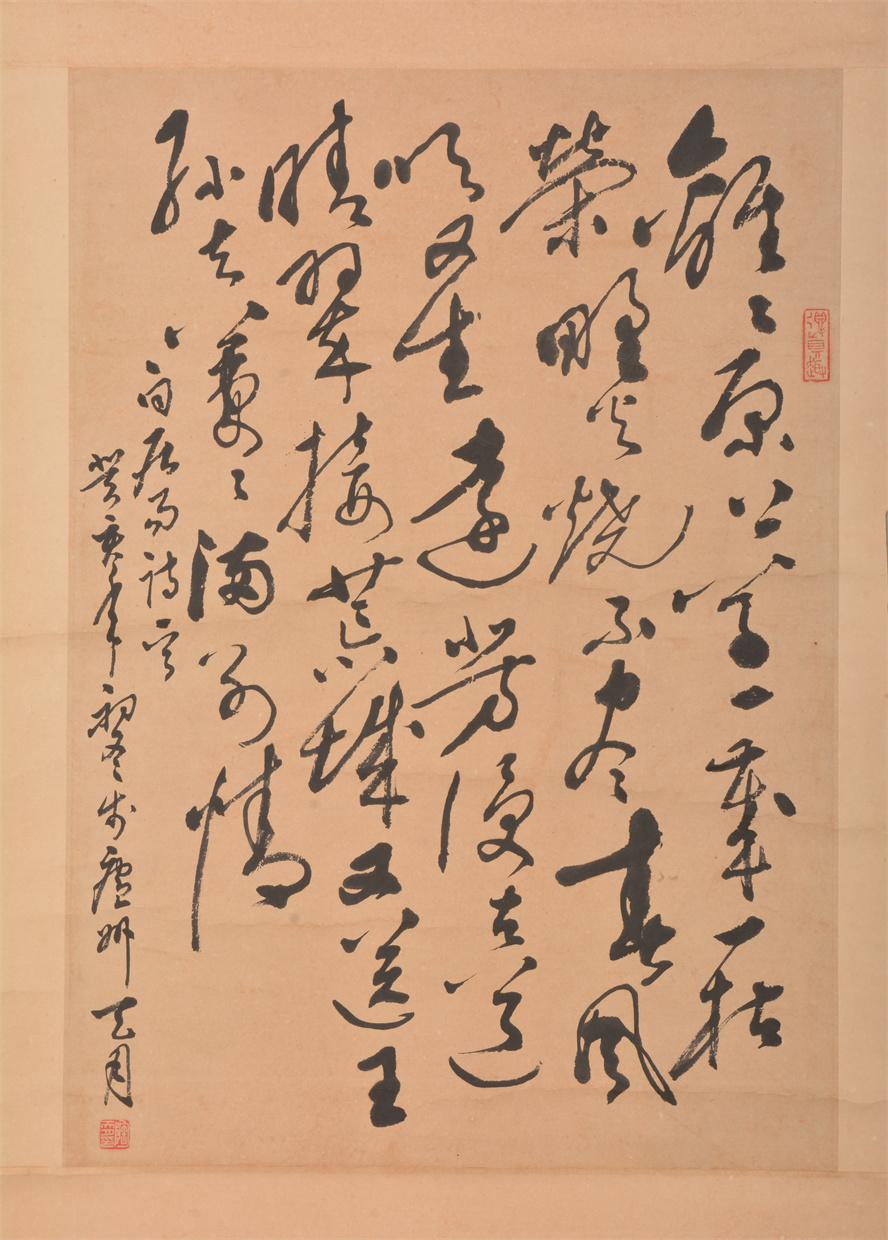

《白居易诗》(1983年,86×70厘米)

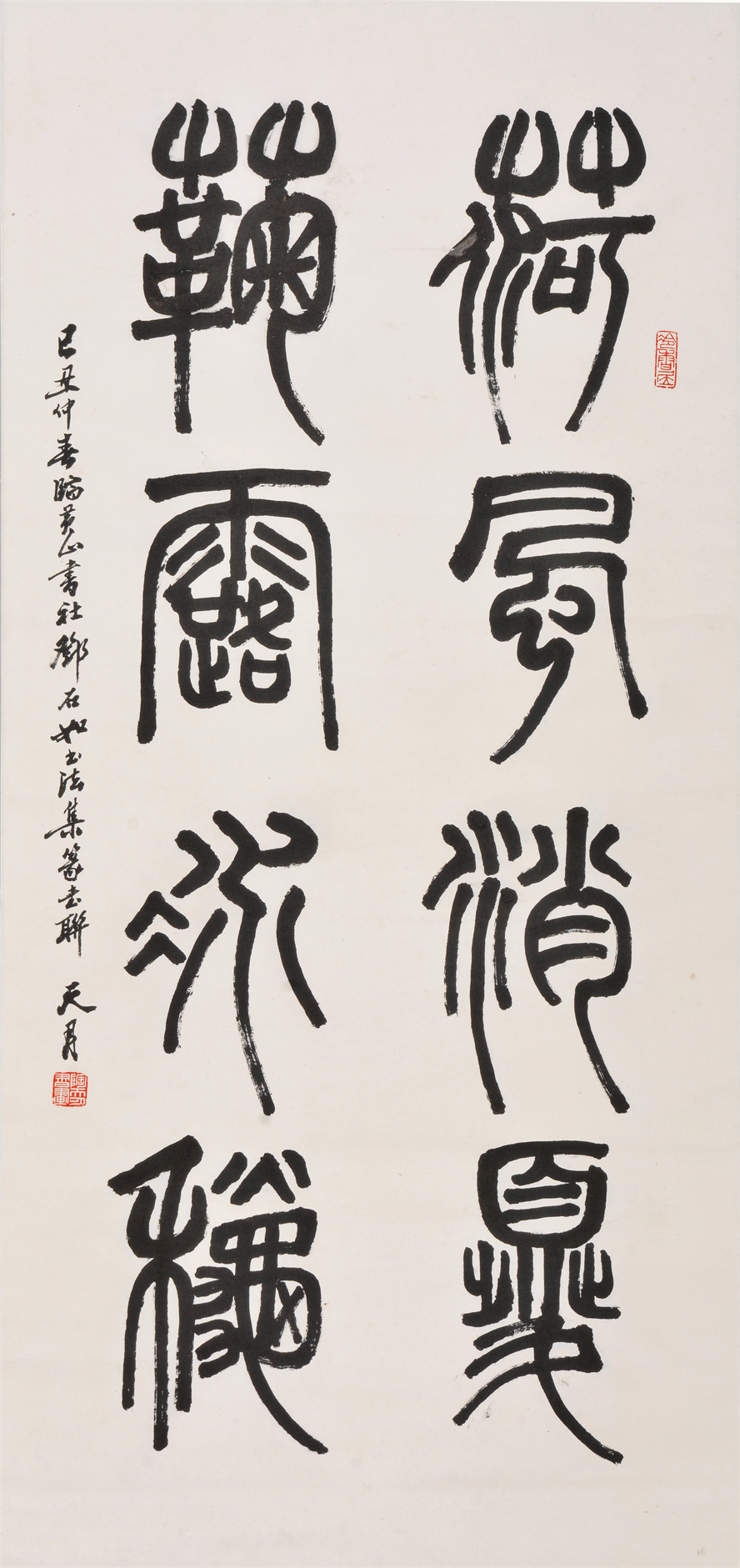

《天若月如句联》(1986年,138×60厘米)

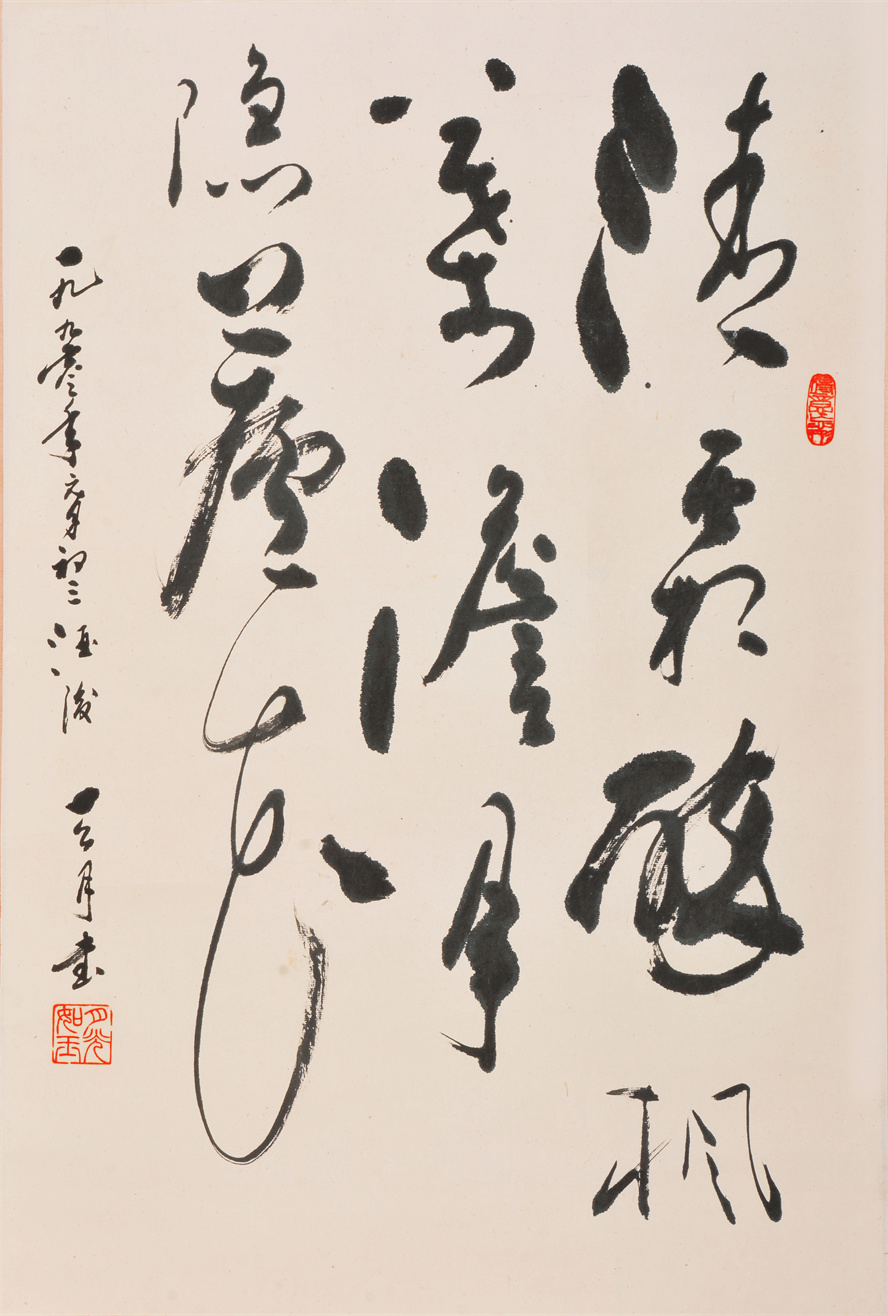

《清霜澹月句》(1990年,86×65厘米)

他的书法,尽管在其国画的题跋上能够看到篆书、楷书、行书等多种书体,但书法创作主要以行书名世。由于颜、柳楷书他在少年时即练就扎实童子功,此番中年迈入书坛,他直接选择自己喜欢的“二王”早晚盘桓,探幽览胜,跋涉攀登。

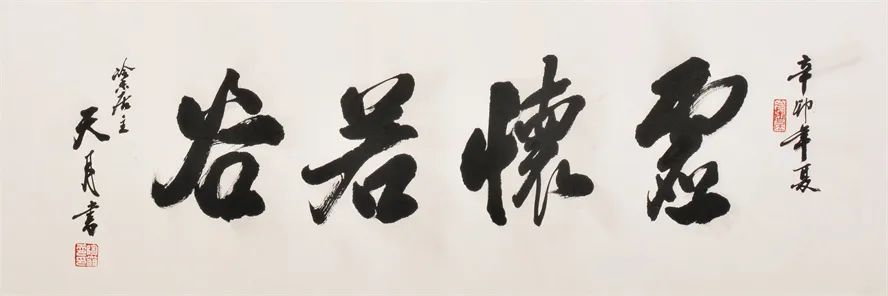

《虚怀若谷》(2001年,52×115厘米)

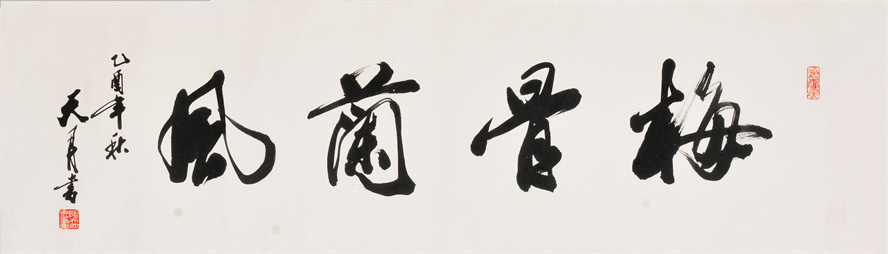

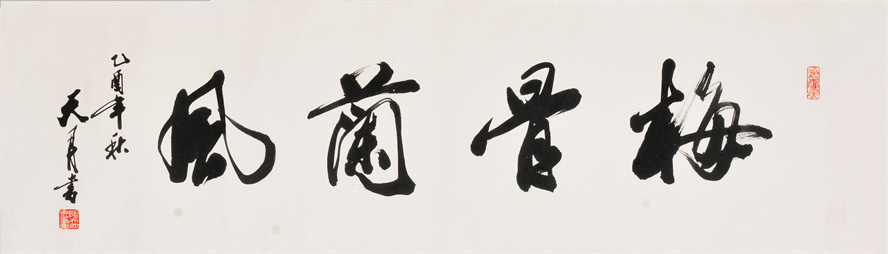

《梅骨兰风》(2005年,52×115厘米)

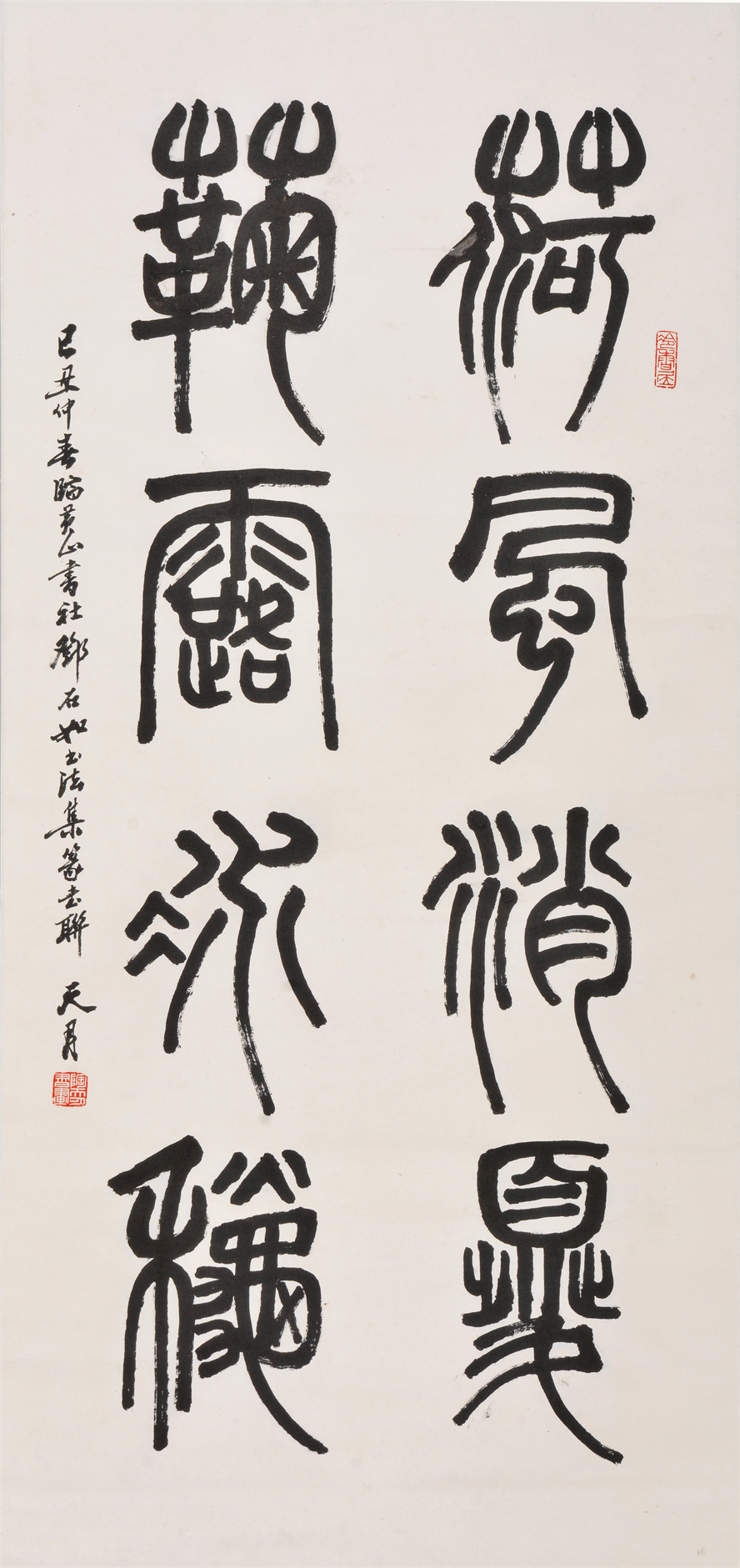

《荷风菊露联》(2009年,138×65厘米)

陶老曾对笔者说,他所学“二王”,不是通常所认为的王羲之和王献之,而是王羲之与王铎。王羲之的《兰亭序》被公认为“天下第一行书”,他认真研究,仔细揣摩,临习不下几十遍,对其骨力寓于姿媚之中,刚健婀娜、清朗秀逸之神采,倾服之至,赞叹不已。明末清初书家王铎,书风雄浑奔放、险劲沉著,得锥沙印泥之妙,被林散之称为“唐怀素后草书第一人”。陶天月不仅对王铎的行草书心追手摹,领悟其佳妙之处,从中获益匪浅;还将他“自定字课,一日临帖,一日应索请,以此相间,终身不易”的勤勉和自省精神,树为榜样,鞭策自己。经过寒窗十年、废纸三千的勤学苦练,他取精用弘,自出机杼,几乎与其国画登堂入室,渐入佳境同时,其书法也脱颖而出,得到书坛和社会的普遍认可。

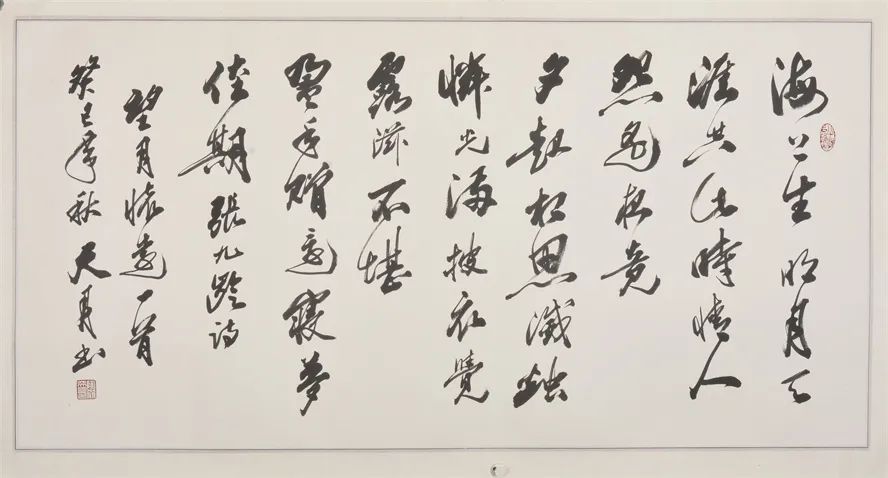

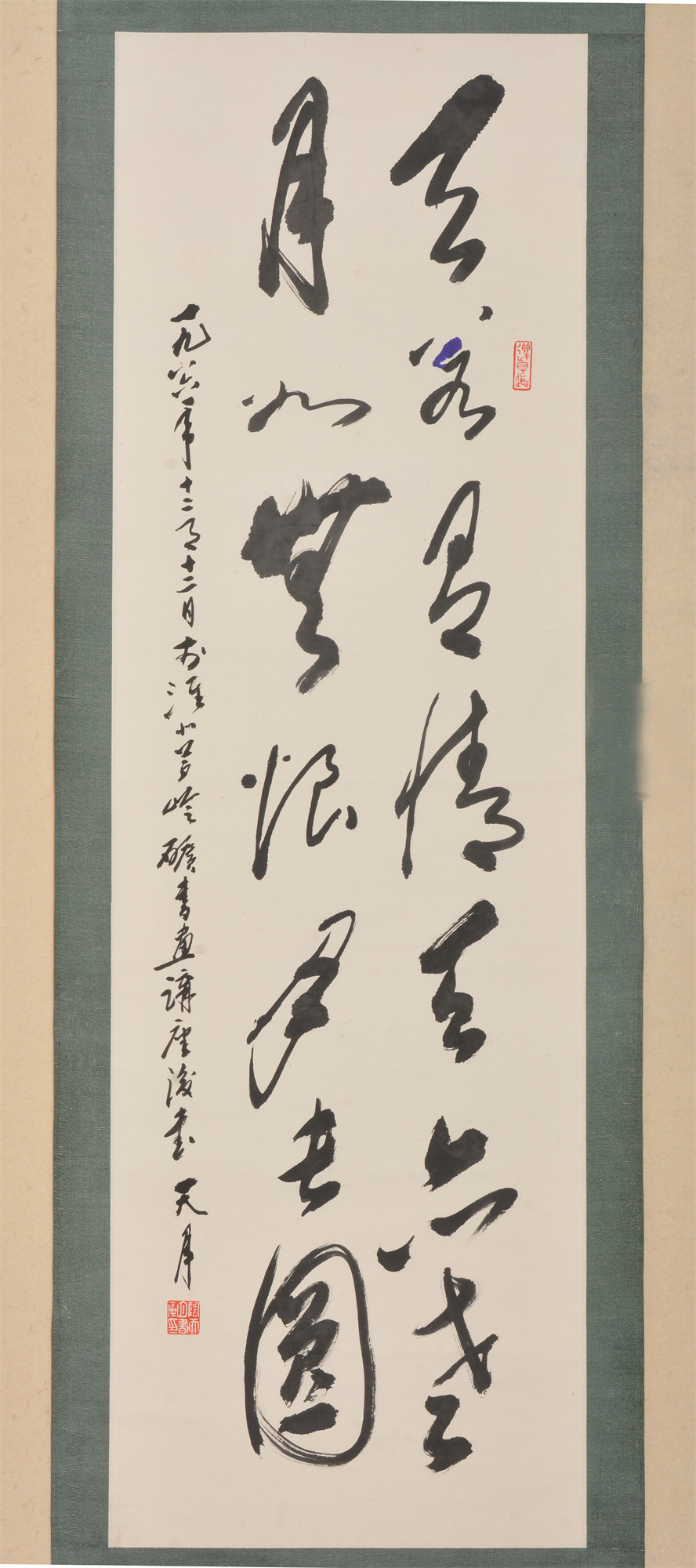

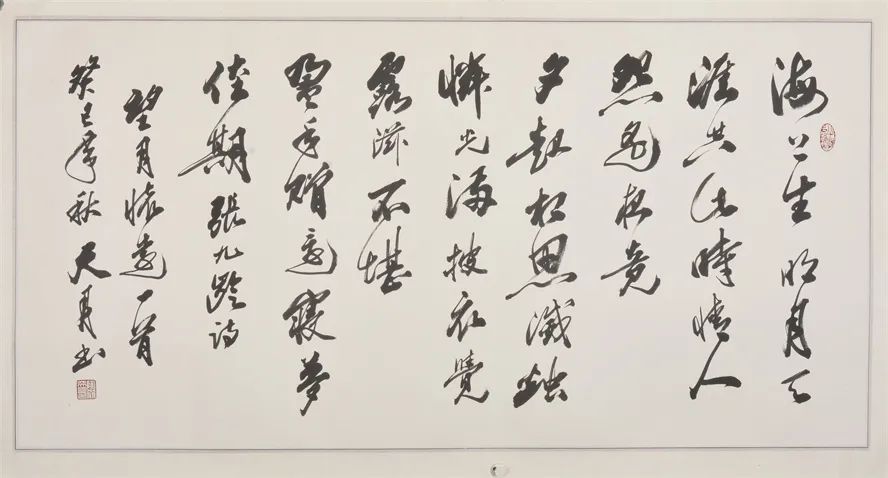

《张九龄诗》(2013年,70×138厘米)

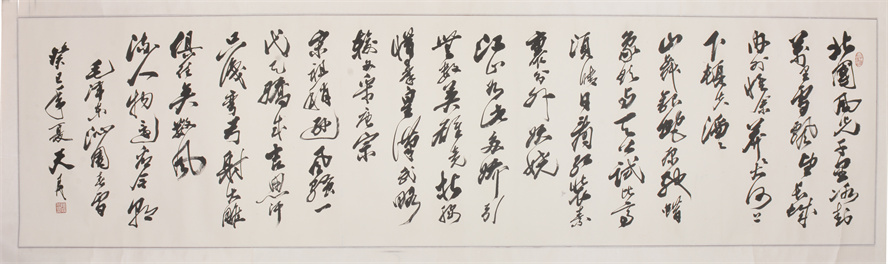

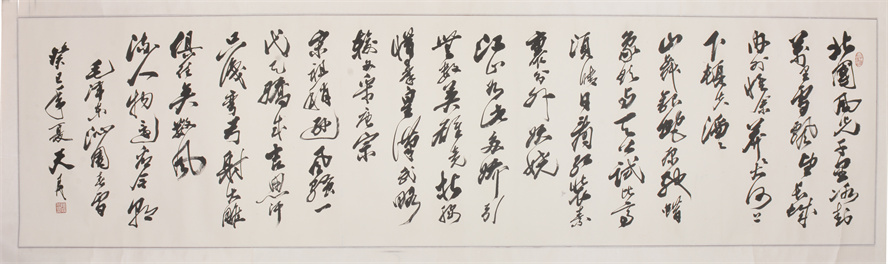

《毛泽东词》(2013年,70×260厘米)

观赏陶天月先生的书法作品,笔墨厚重和结体严谨,隐约可见颜柳之风;而刚柔相济和洒脱飘逸,则多显“二王”之神采。他的行草书佳作,瘦硬俊美且摇曳多姿,浑然天成又蕴藉雅致,具有独立的艺术个性和审美价值。张学群先生曾说他形成了“自然、清新、潇洒、挺拔”的书法风格,可谓抓住了他的书风特点。

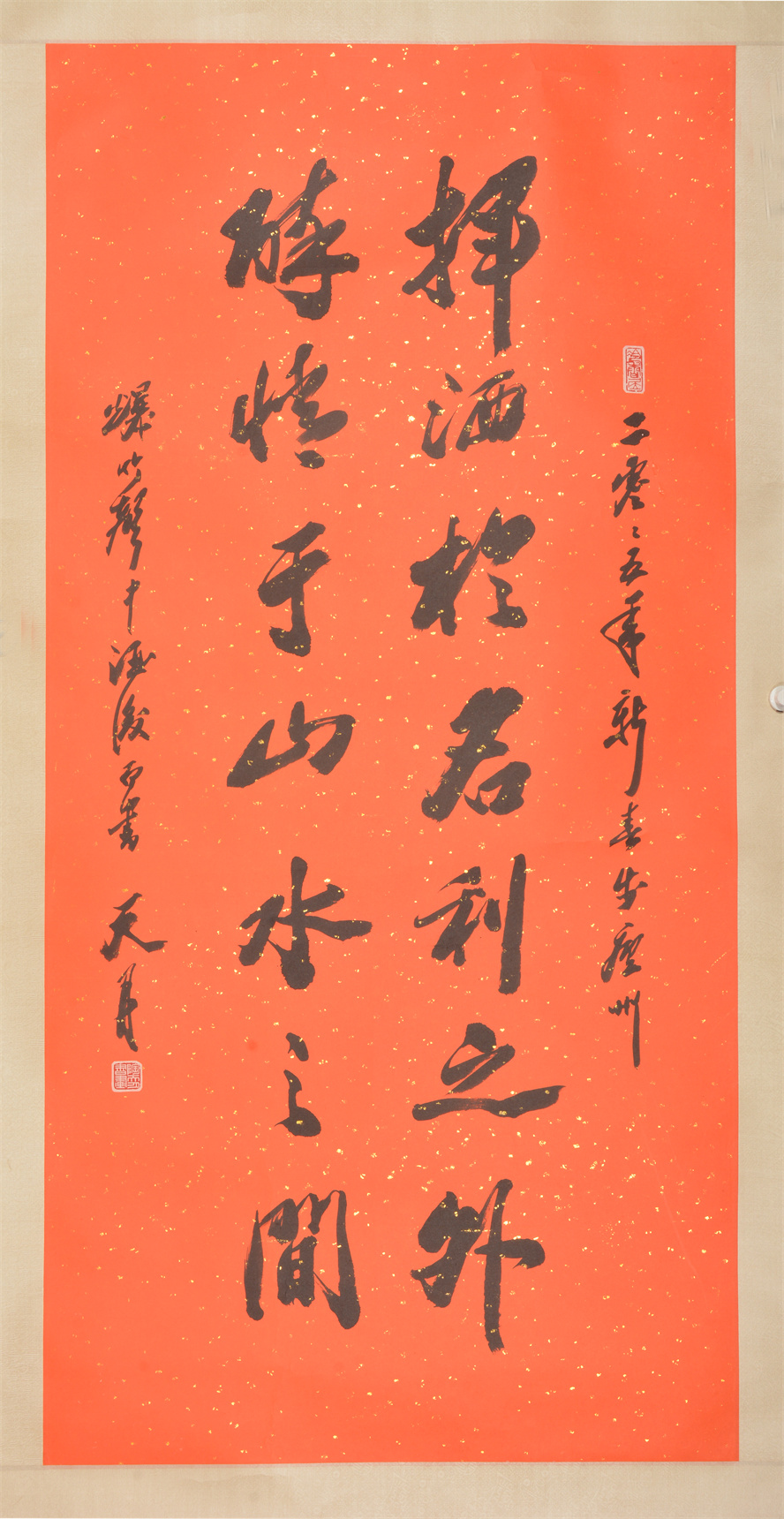

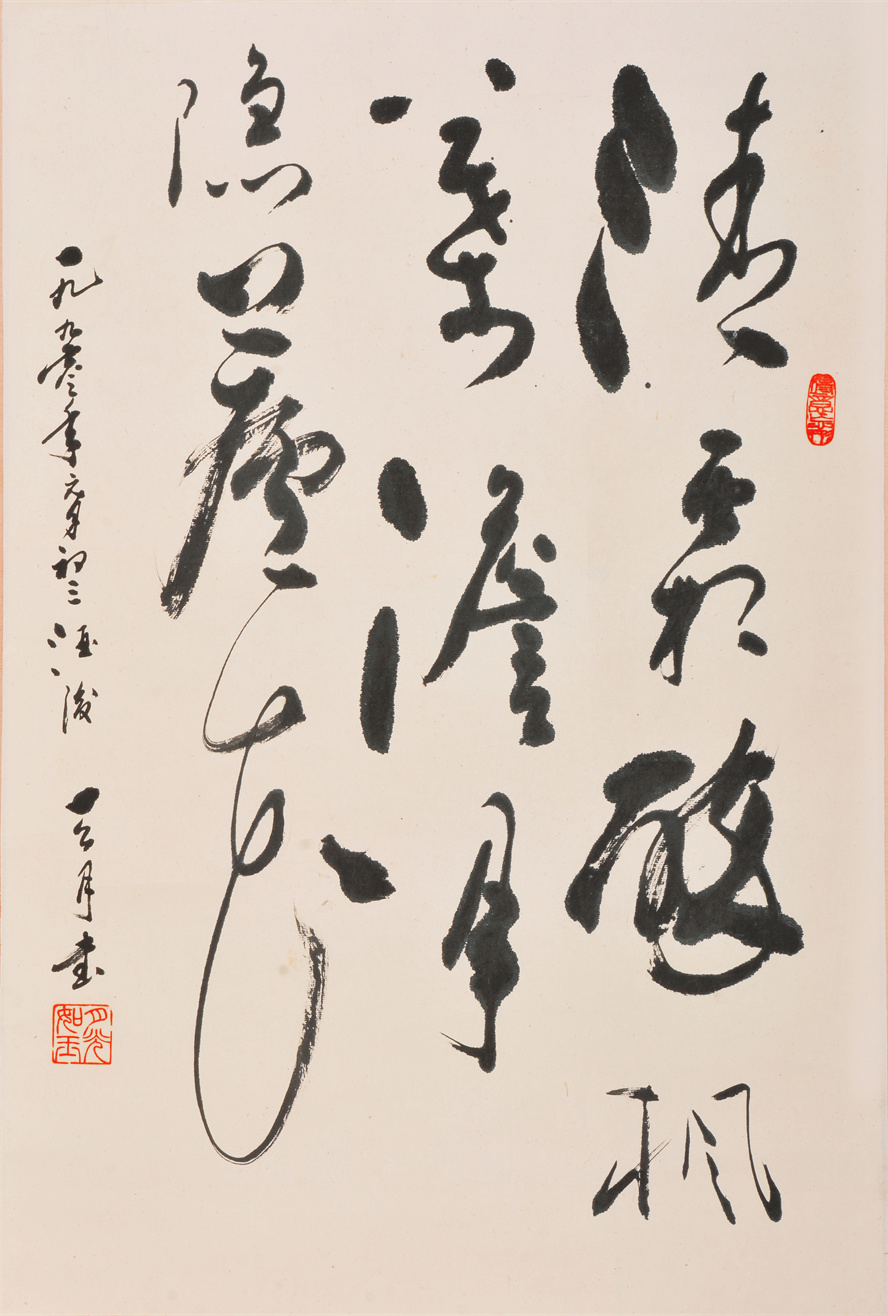

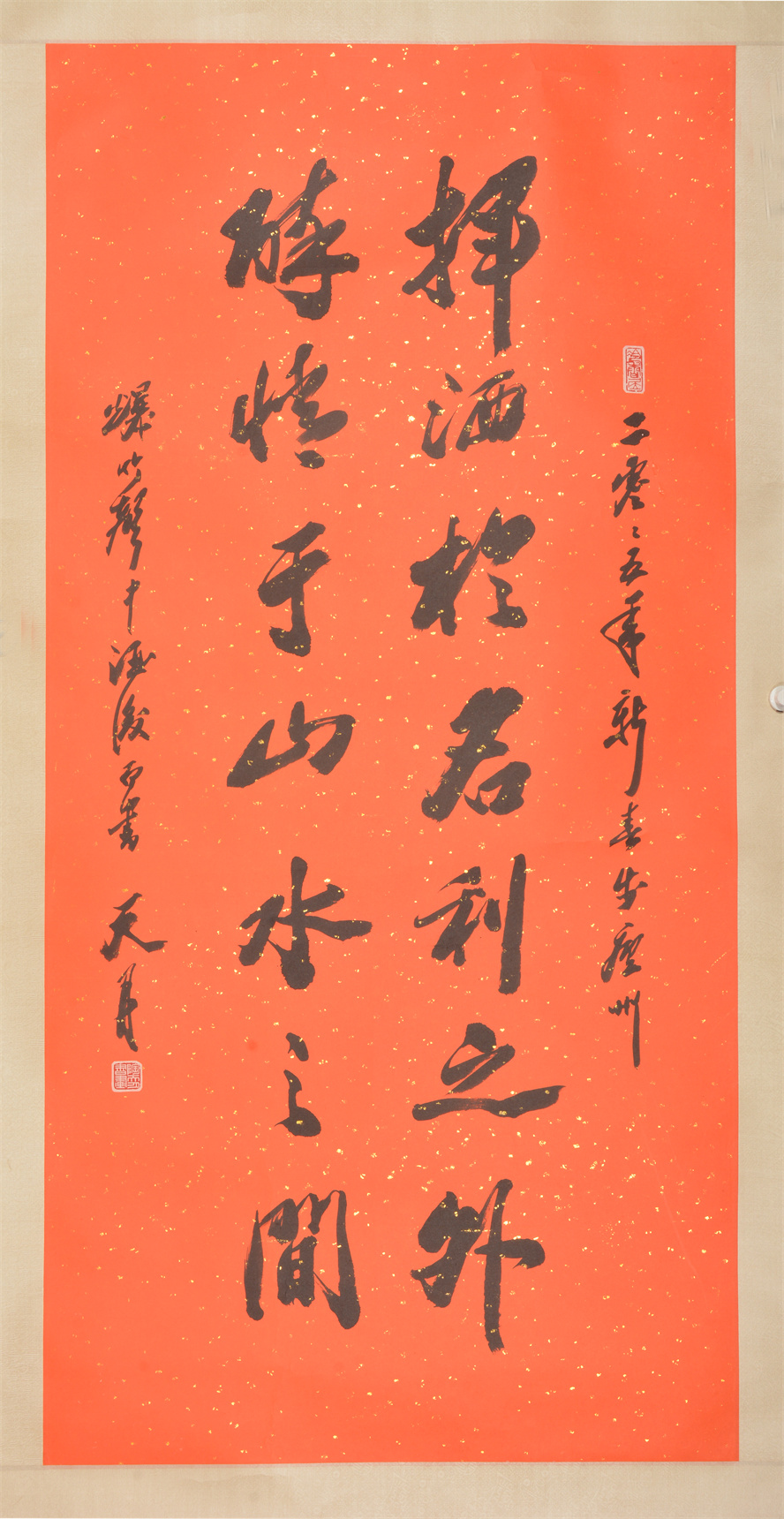

《挥洒醉情句联》(2005年,138×70厘米,联曰:挥洒与名利之外,醉情于山水之间。也是陶天月的一生写照)

附:陶天月为合肥市学校和景区的部分题字: