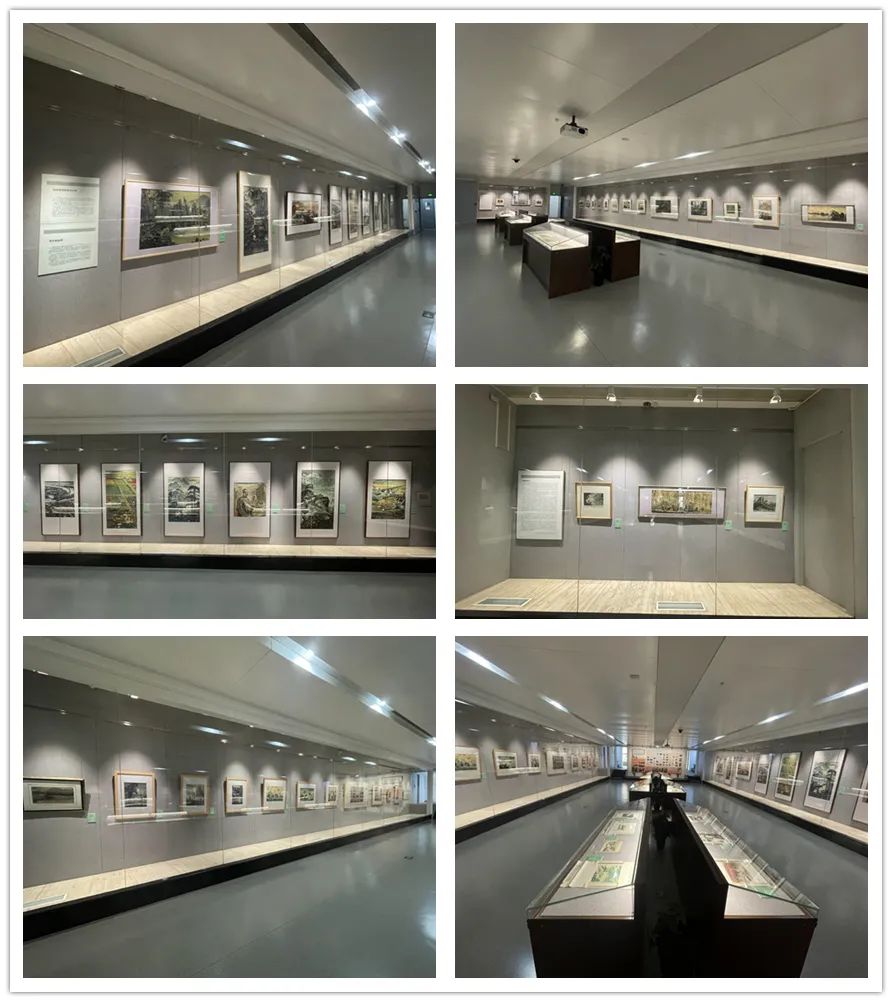

●编者按:为纪念新徽派版画名家陶天月对中国新兴版画及安徽美术事业发展的重要贡献,回顾陶天月与赖少其的密切师友情以及陶天月对合肥市赖少其艺术馆的工作支持,由赖少其艺术馆策划并实施的“新徽派版画名家纪念系列展——陶天月艺术回顾展”正在赖少其艺术馆展出,展览期间,艺术馆将利用微信公众号全面介绍展览相关内容。▼版画专题展览场景:

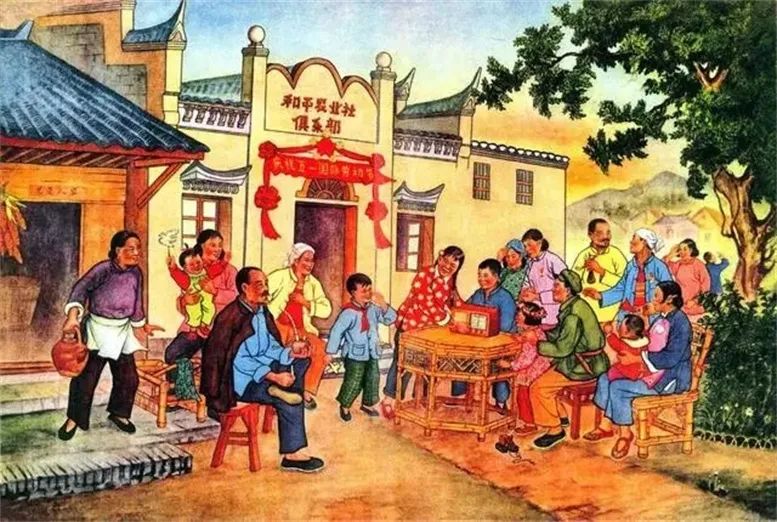

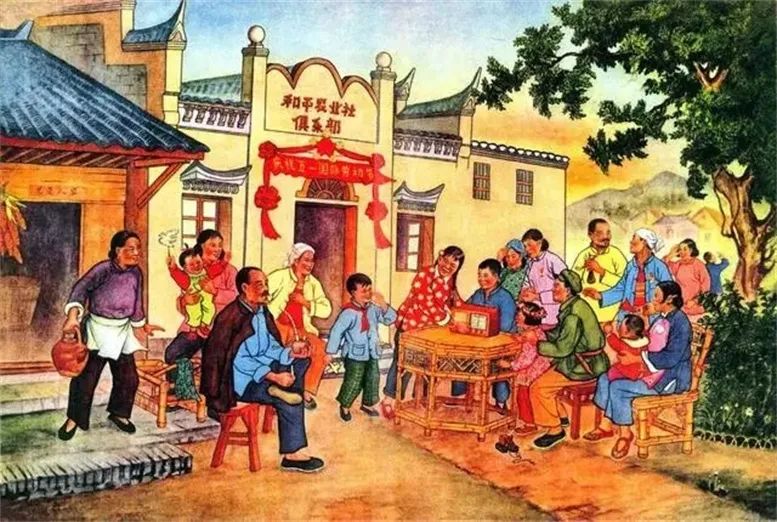

●以下文字摘自钱念孙《开拓雅俗共赏的审美天地——陶天月先生及其书画艺术》(2014年作,作者时任全国人大代表、安徽省人民政府参事、安徽省文联副主席、安徽省文艺评论家协会主席)陶天月先生上世纪50年代就以版画创作在美术界崭露头角。他1954年创作的年画《北京的声音》曾获安徽省青年美展二等奖,可谓出手不凡。

《北京的声音》(1956年,网络图片,尺寸不详)

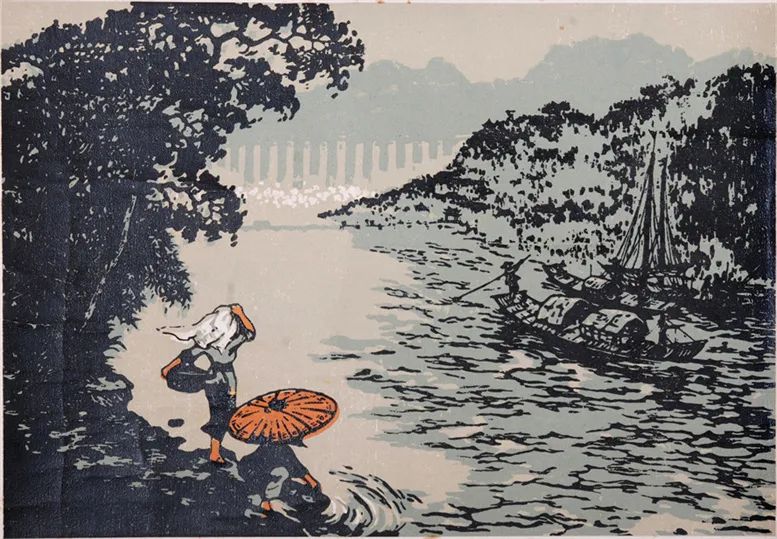

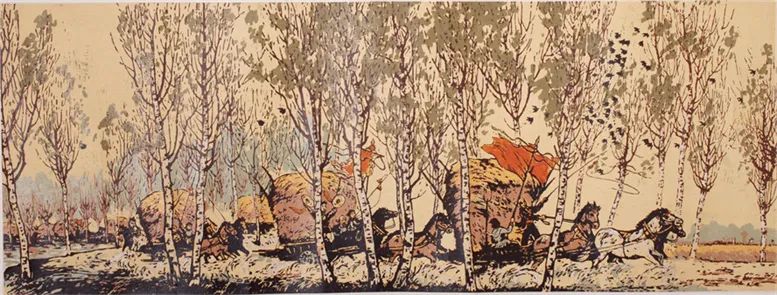

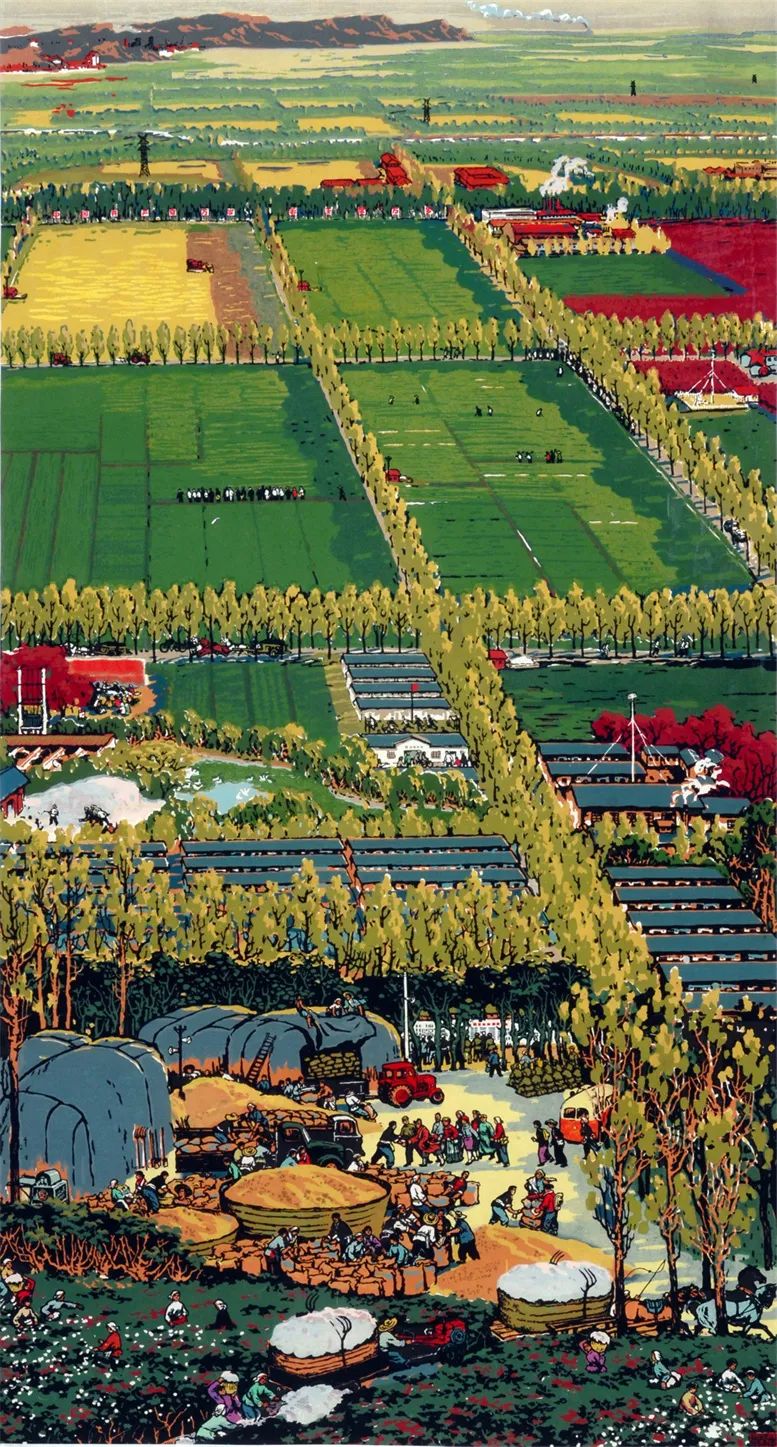

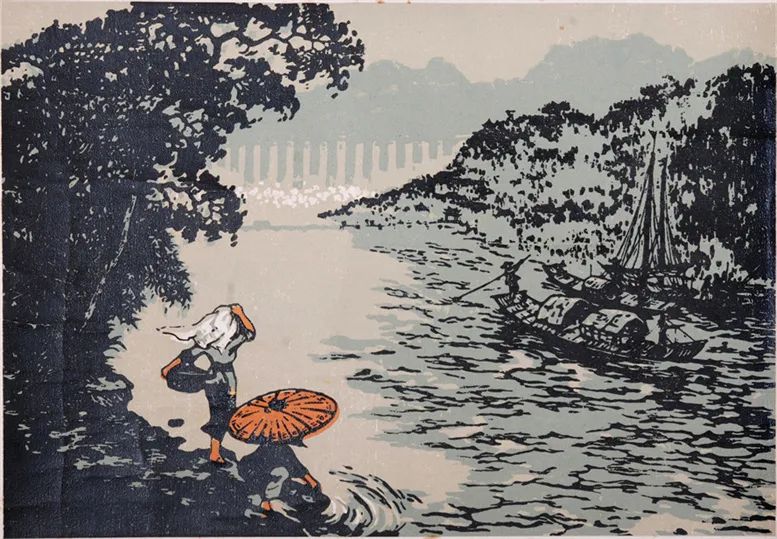

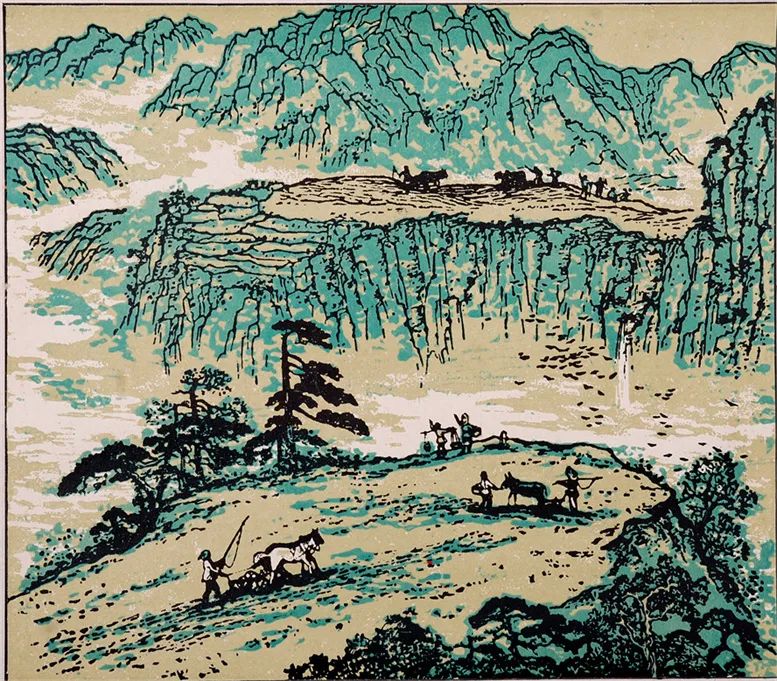

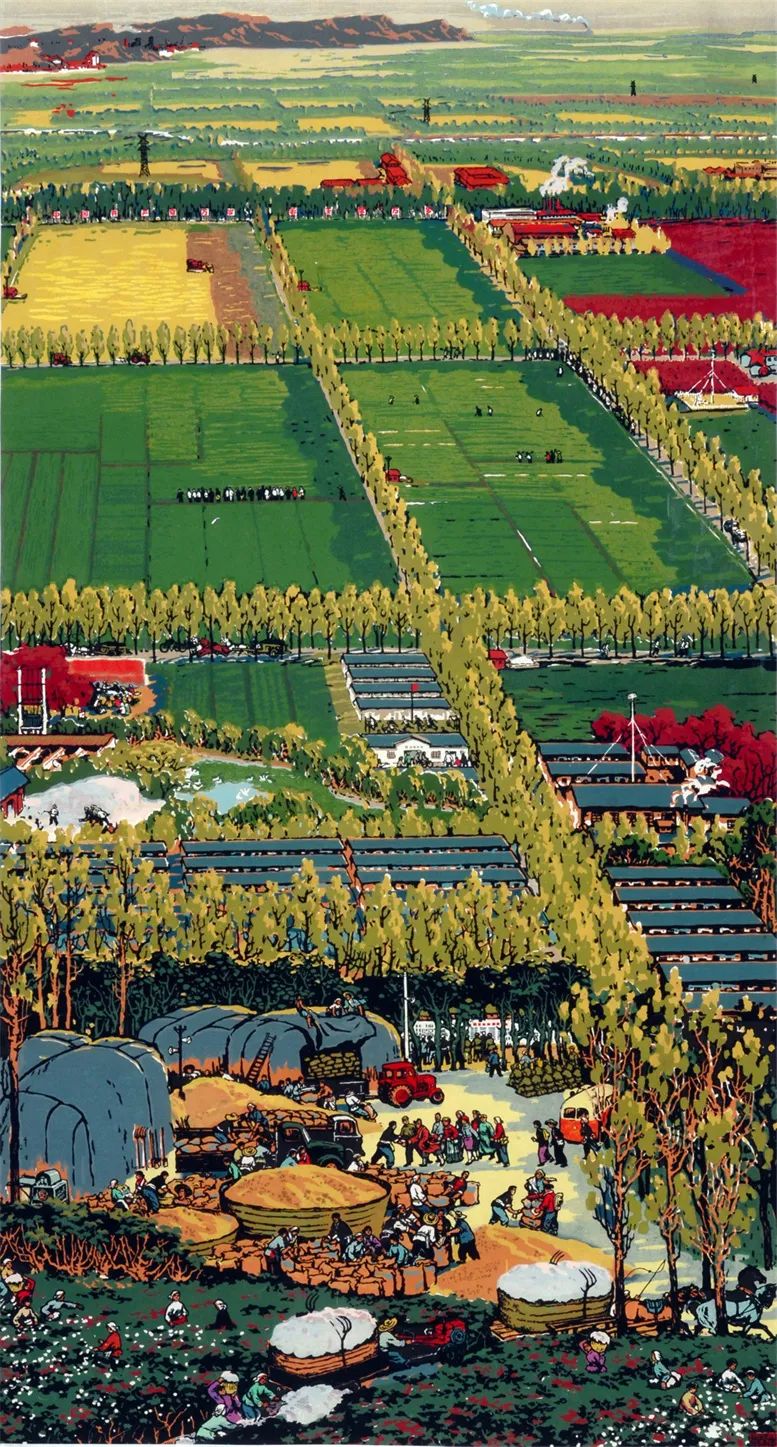

1959年创作的套色木刻《梅山初雨》入选全国美展,被《美术》等多种杂志及画册所选载,还被送往海外诸多国家展出,这使年轻的陶天月一时广受关注,声名鹊起。如果说《梅山初雨》是陶天月先生的成名作,那么以此为契机,他的版画创作一发而不可收,步入旺盛的丰收期。上世纪60年代初,他的套色木刻《喜庆丰收》惊艳1962年全国美展,接着入选第二届社会主义国家造型艺术展,并到25个国家展出,国内许多报刊纷纷刊载,成为当时艺坛知晓度很高的一幅名作。

《梅山初雨》(1959年,25×36厘米)

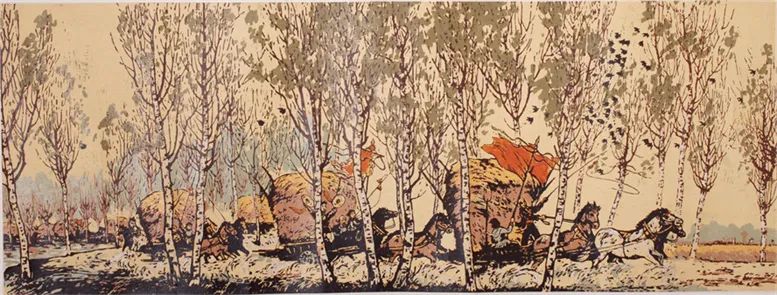

《喜庆丰收》(1962年,40×106厘米)

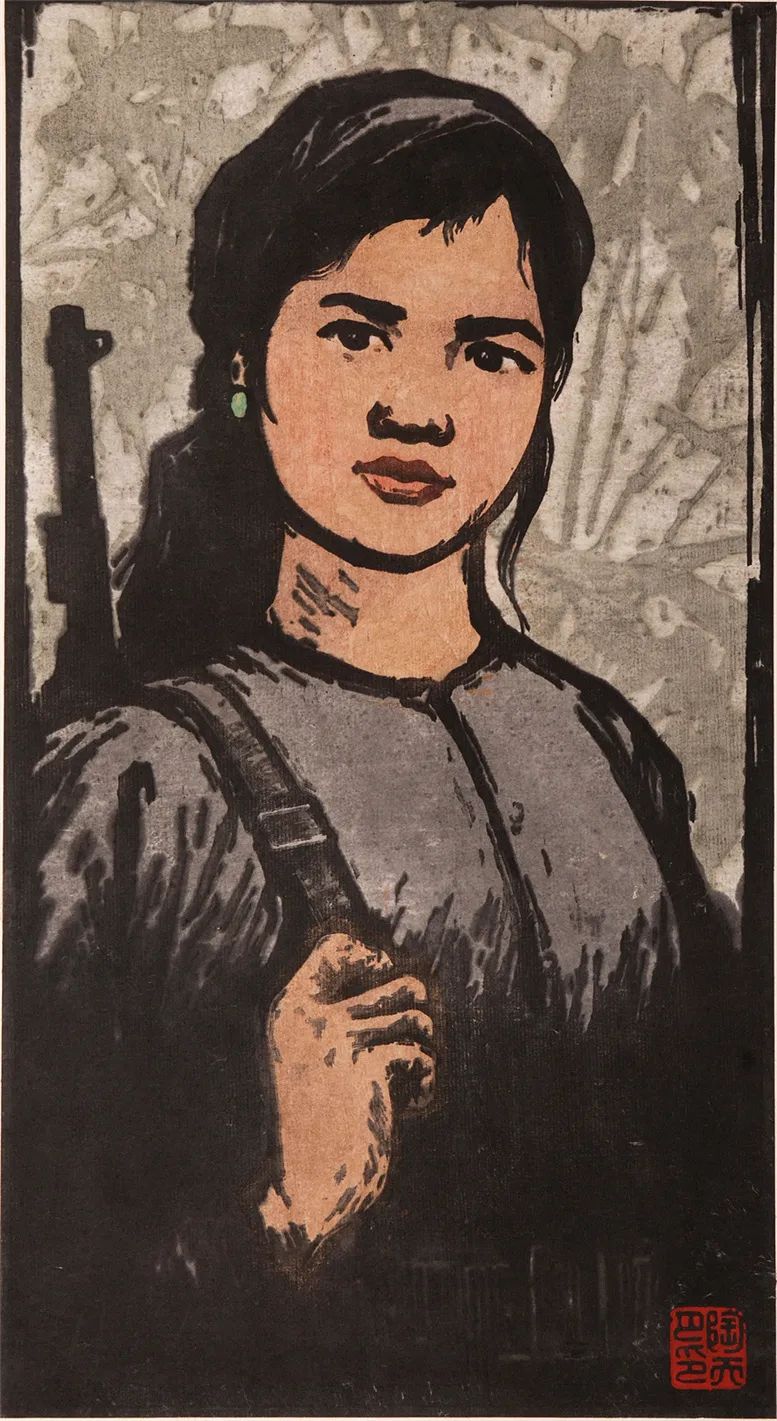

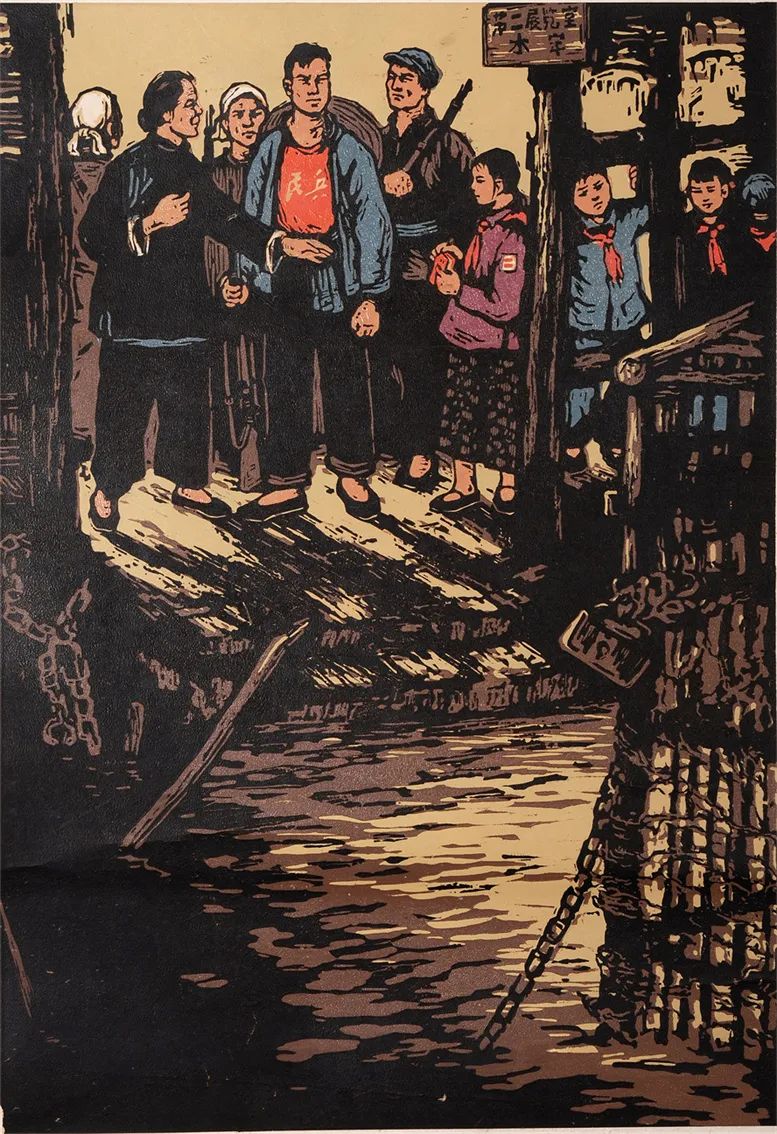

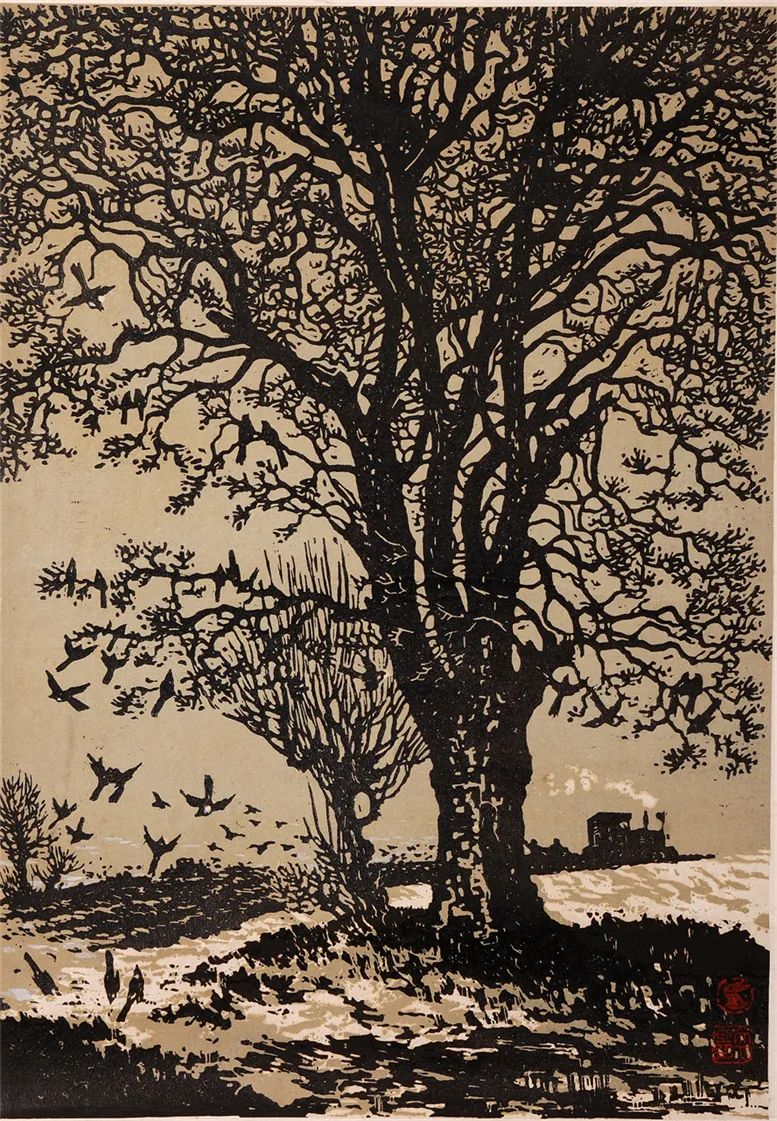

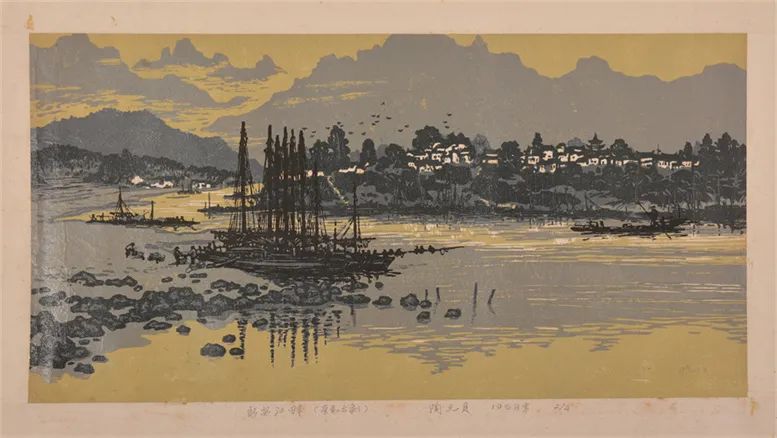

随后他接二连三,佳作不断,如套色木刻《陈村电站》《矿山之夜》《炼钢炉前》《电到水乡》《女民兵》《水上曲》《勿忘过去》《春晓》《田间》《新安江畔》《山地播种》等等,都曾入选全国美展或全国版画巡回展。部分作品还在展览中获奖,并被选入《中国新兴木刻五十年选集》《新中国版画集》等多种画册及报刊发表。

《陈村电站》(1960年,陶天月、易振生合作 90×136厘米)

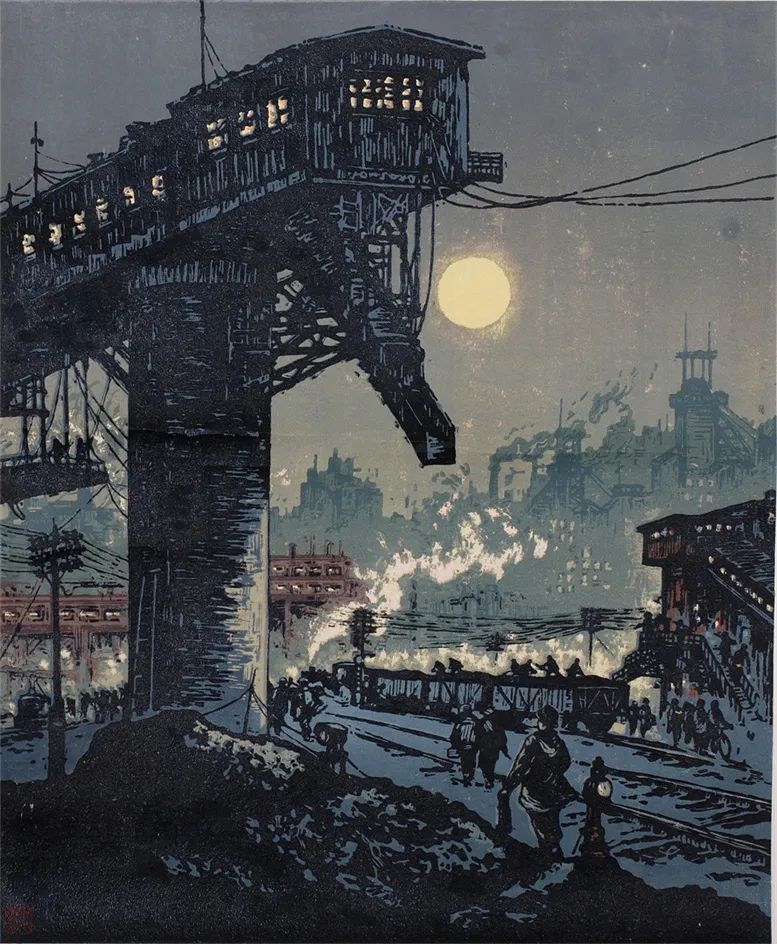

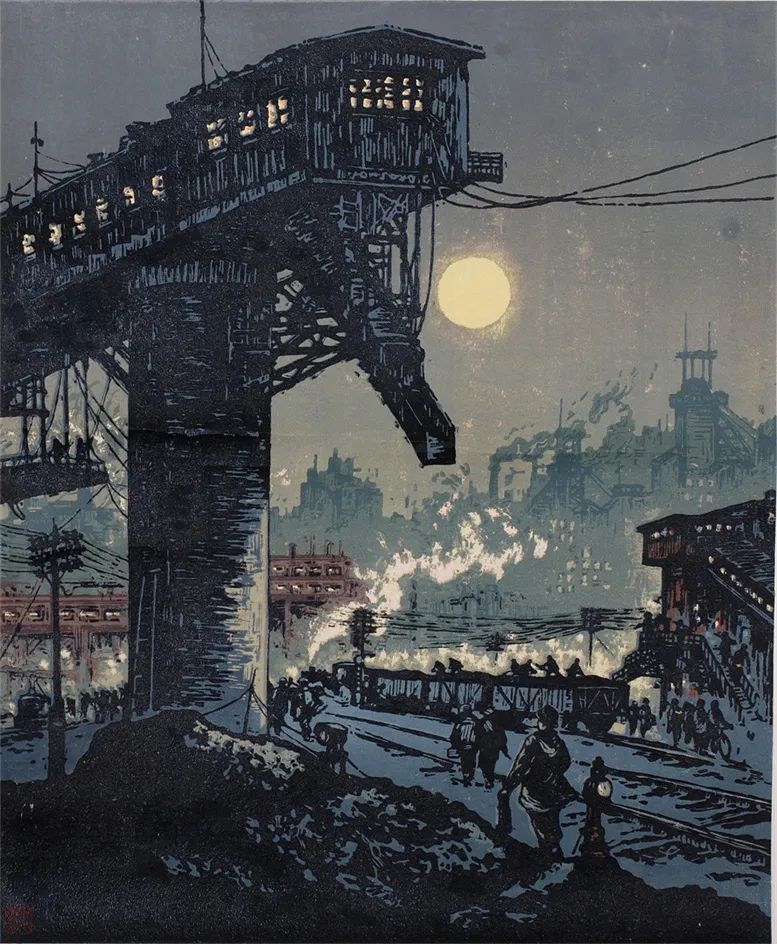

《矿山之夜》(1960年,47×39厘米)

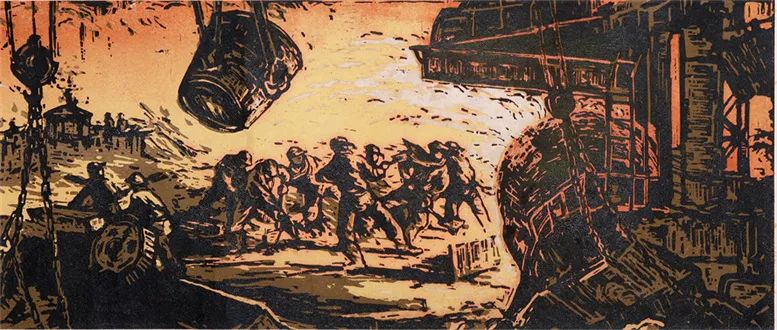

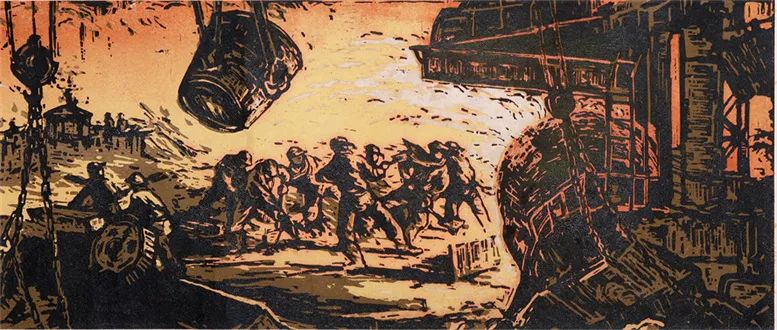

《炼钢炉前》(1962年,19×43厘米)

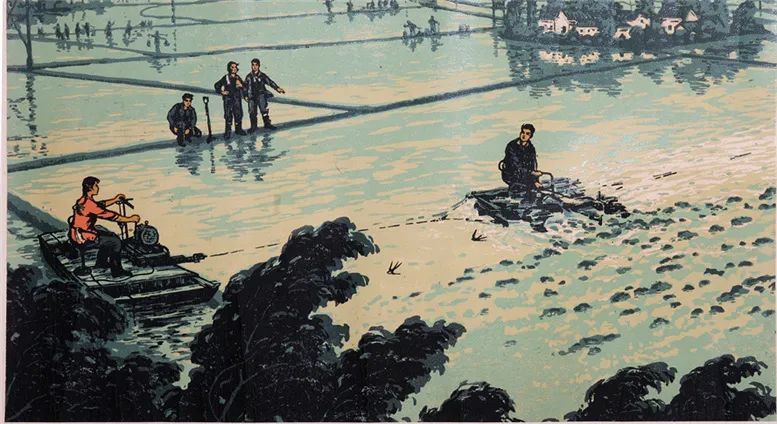

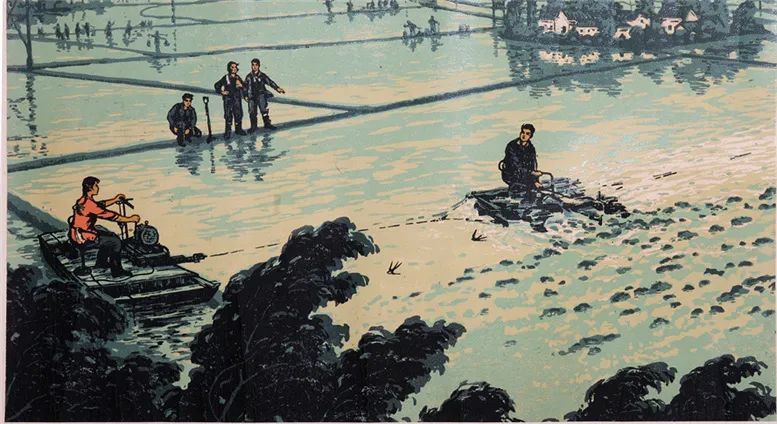

《电到水乡》(1965年,40×74厘米)

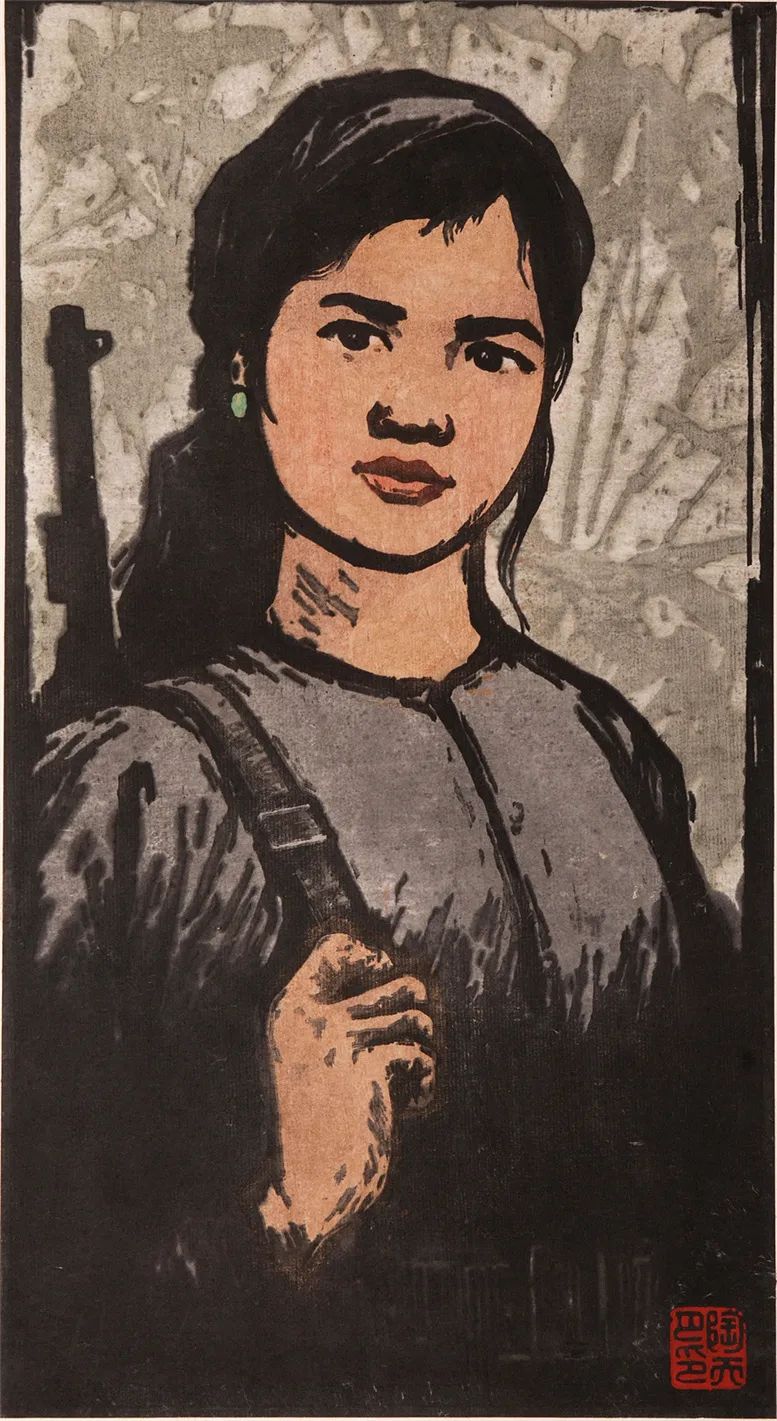

《女民兵》(1965年,37×20厘米)

《水上曲》(1965年,27×27厘米)

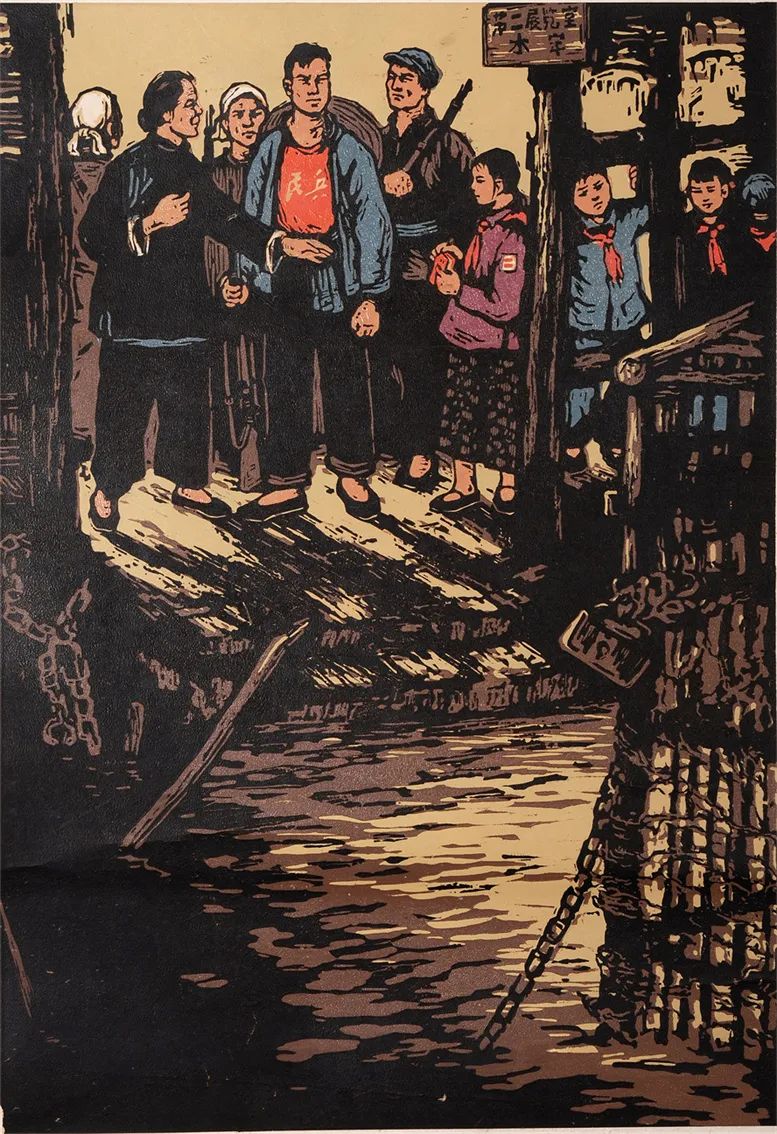

《勿忘过去》(1964年,50×35厘米)

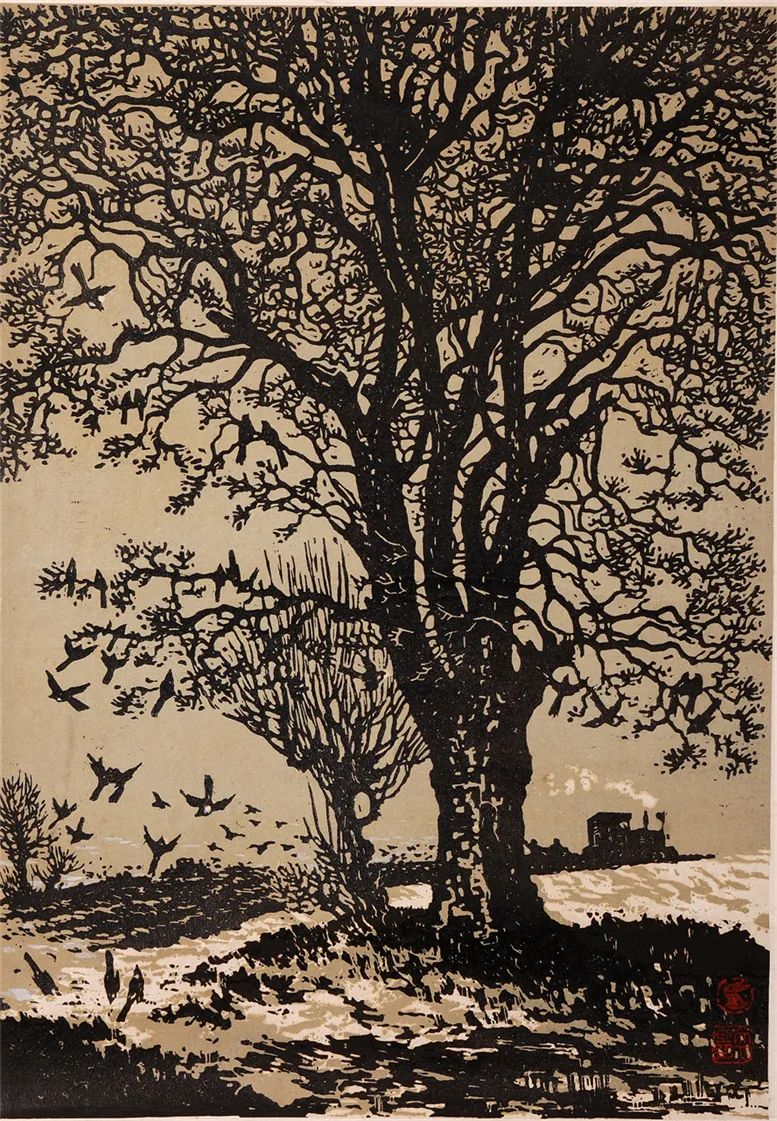

《春晓》(1961年,39×27厘米)

《田间》(1963年,34×70厘米)

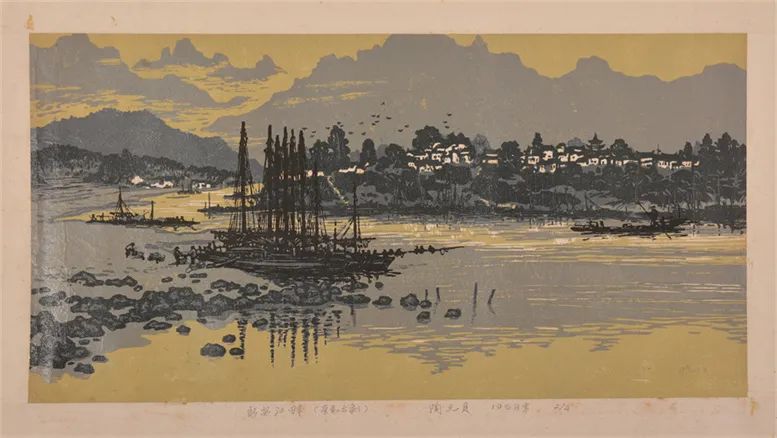

《新安江畔》(1968年,26×48厘米)

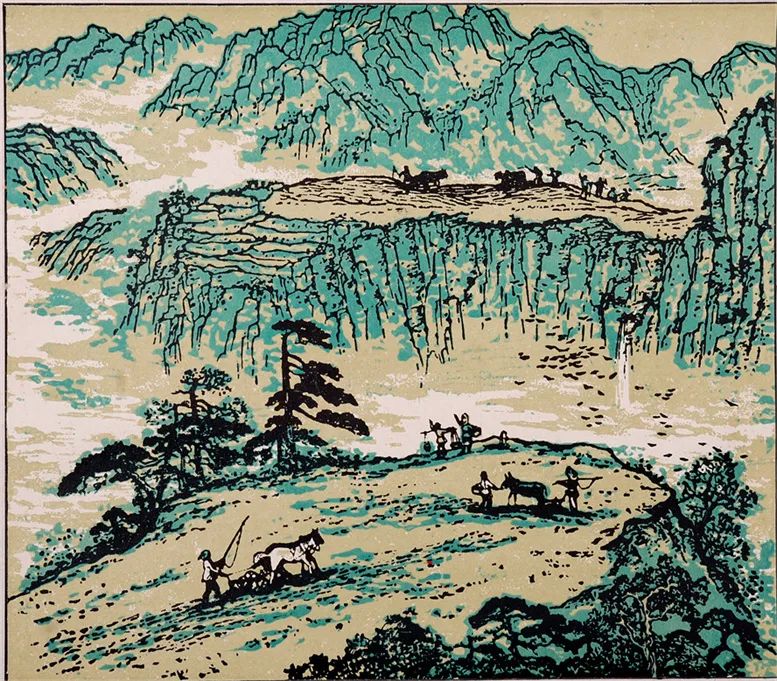

《山地播种》(1963年,25×28厘米)

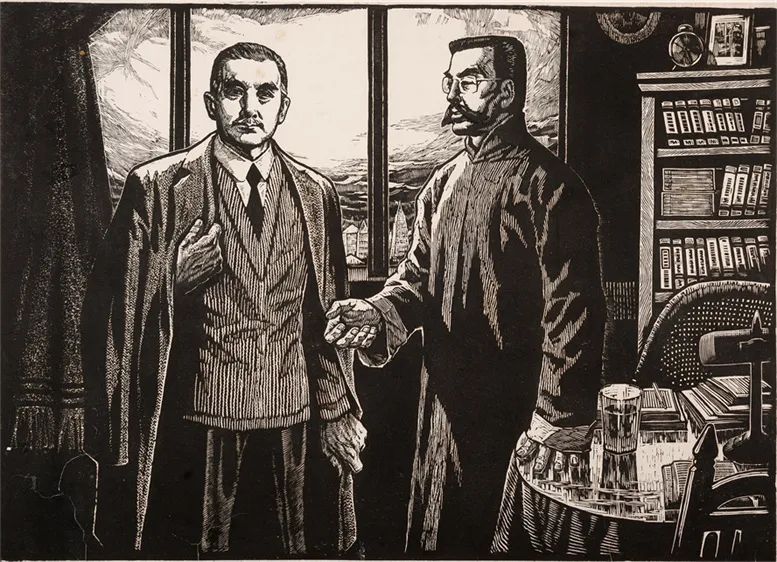

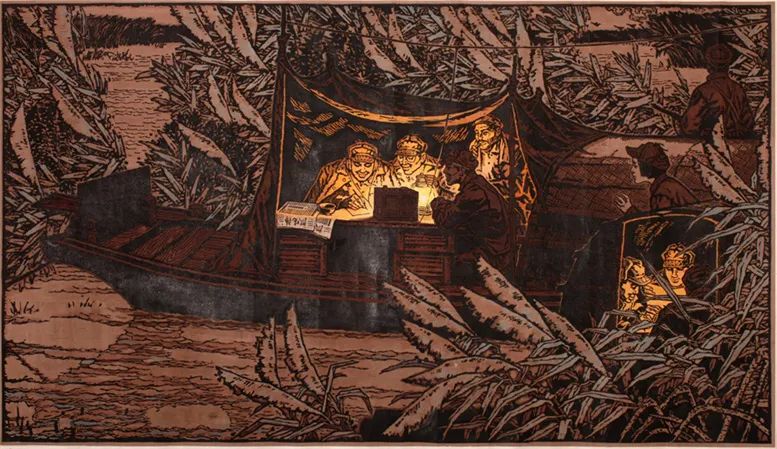

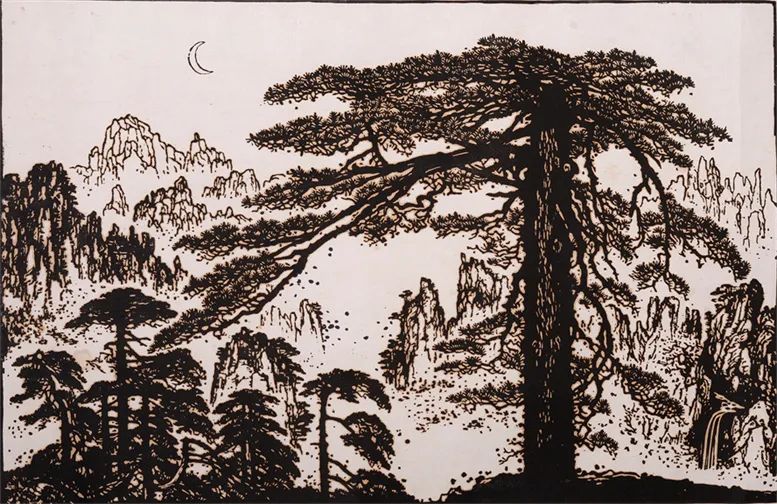

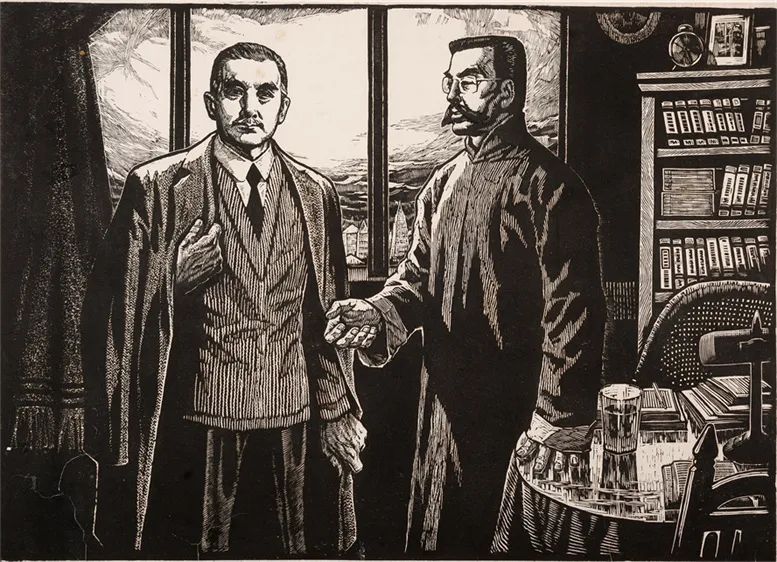

上世纪七八十年代,他的版画创作再攀高峰,推出套色木刻《战斗的拂晓报》,入选全国建党50周年画展;黑白木刻《黄山月夜》,入选全国美展并多次送往国外展出;而细腻刻画孙中山和李大钊形象的黑白木刻《革命先驱》,则入选全国建党60周年画展。

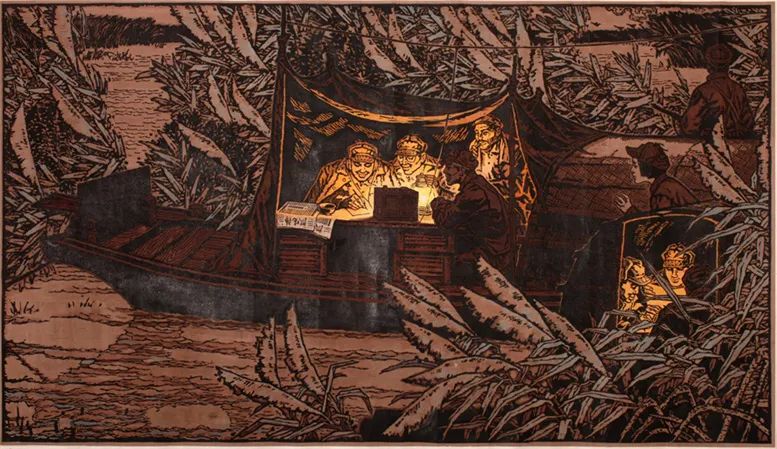

《战斗的拂晓报》(1981年,70×123厘米,陶天月、高万佳合作)

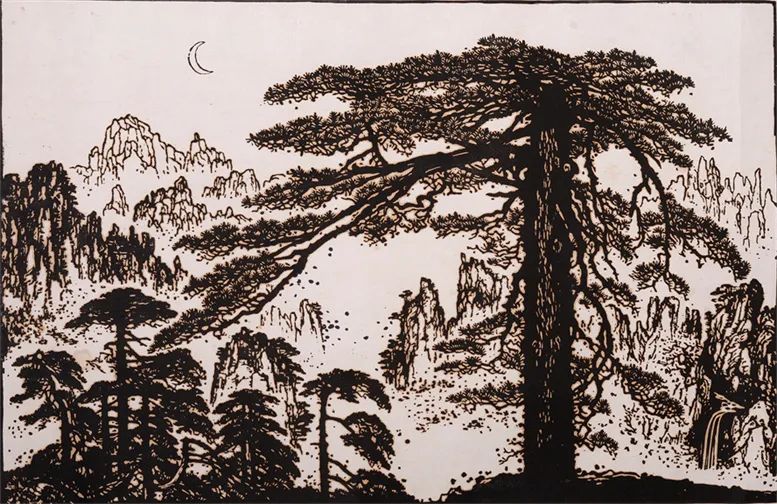

《黄山月夜》(1980年,36×54厘米)

《革命先驱》(1980年,66×92厘米,陶天月、高万佳合作)

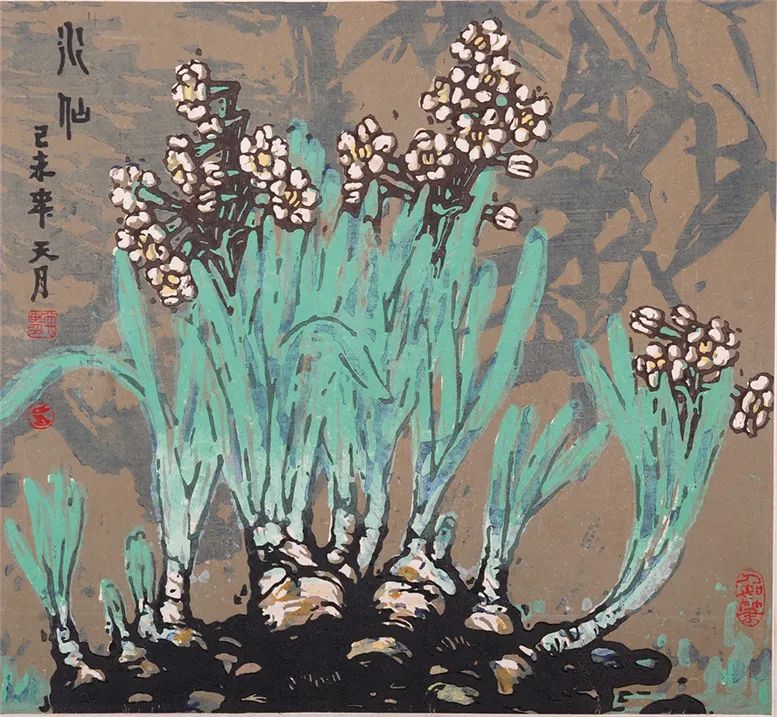

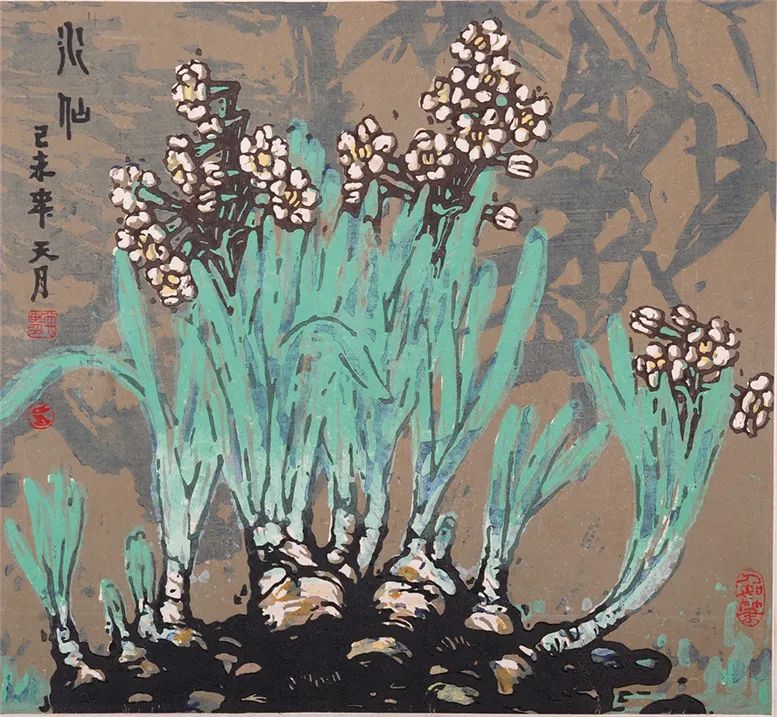

当然,影响最大的还是他1979年参加第六届全国美展的套色木刻《水仙》。该作不仅在全国美展中获奖,还被中央电影新闻纪录片选为美展重点介绍作品之一,还被选送到日本等国展出,刊载于人民美术出版社出版的《版画选集》及诸多报刊。这幅套色木刻能够在全国美展中获奖,关键有两大成功因素。其一,作者赋予水仙新的形象和意蕴。以往画家笔下的水仙,多茎叶修长,清秀雅洁,虽楚楚动人,却失之柔弱孤寂。而他的木刻水仙,茎叶短壮,花苞丰满,在画幅中顶天立地,凸显一种清雅而壮实、明丽而朴茂的勃勃生机。其二,画面色彩处理典雅动人。该作品背景为浅赭色的灰调子,上面隐约呈现蓝灰色的竹影婆娑,这大块面的暗灰底色,衬托水仙的粉绿茎叶和露白花苞,再辅以黑色勾绘根部及花蕾,强化黑白灰的层次过渡和对比,使整个画面色调既沉着又响亮、既单纯又丰富,既有敦煌壁画色彩的典丽浑厚之美,又有古希腊雕塑的静穆高雅之韵。

《水仙》(1979年,35×38厘米)

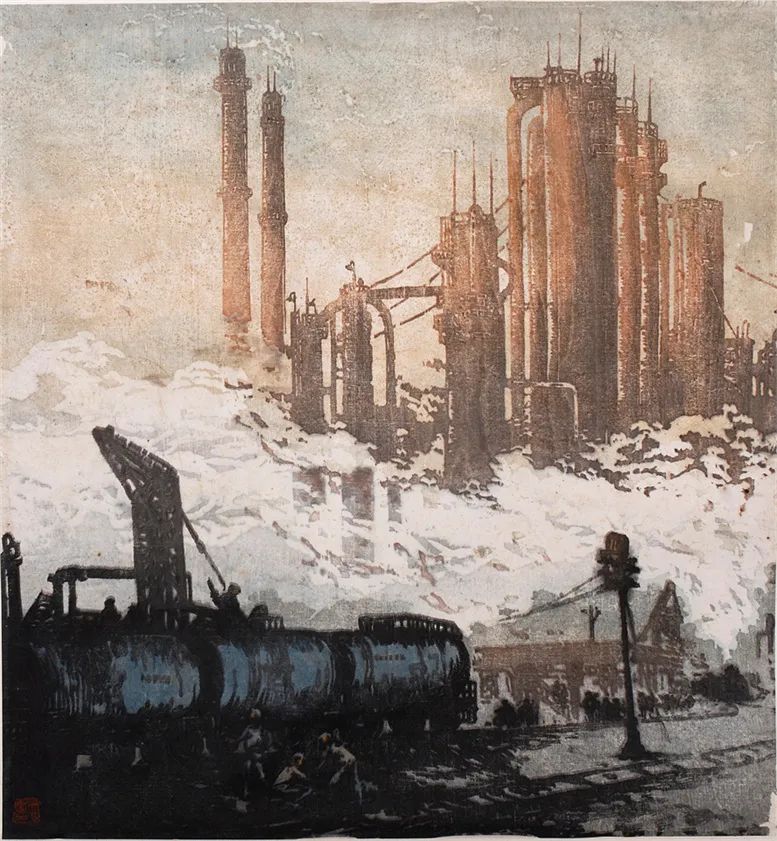

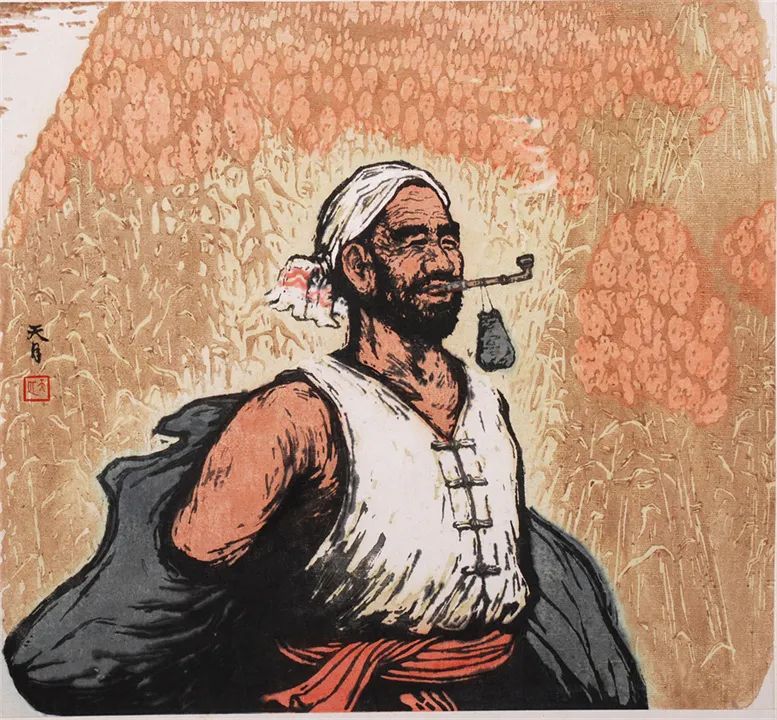

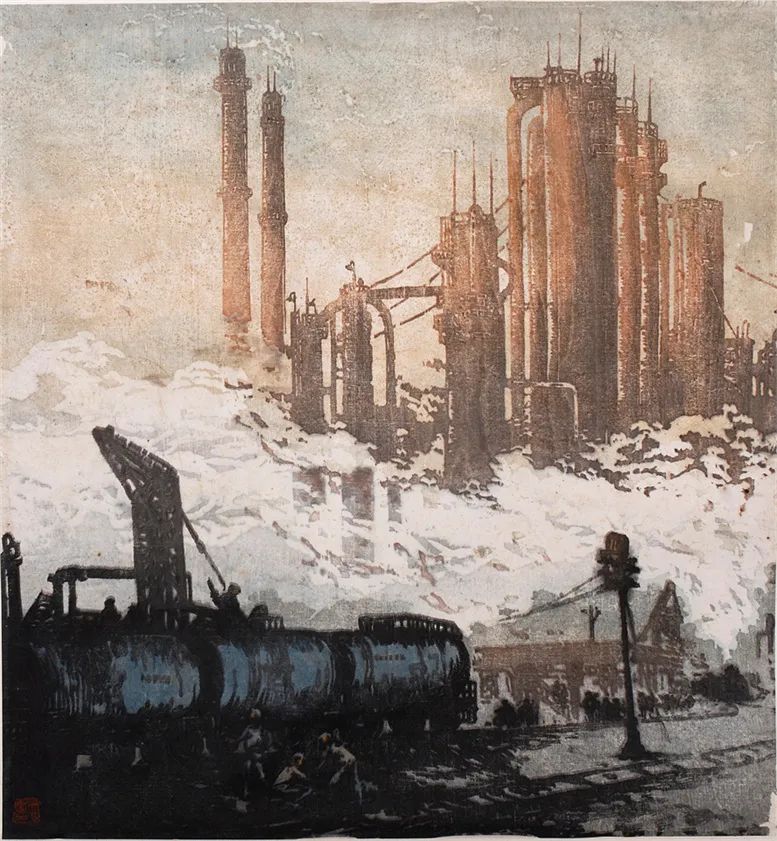

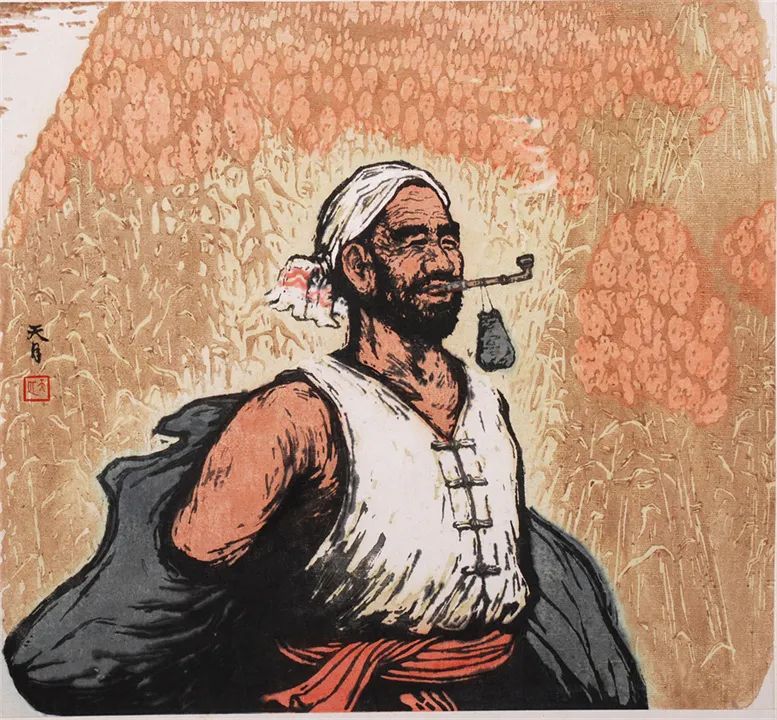

陶天月先生的版画,生活涉猎面广,题材丰富多样:既有表现工业和重大工程的《矿山之夜》《陈村电站》等场面宏阔画卷,又有描绘农业及乡村变化的《春晓》《电到水乡》等画面清新的乐章;既有透视历史和以往事件的《革命先驱》《战斗的拂晓报》等内蕴厚重之作,又有书写火热生活的《田间》《扬子江上》等再现祖国新貌的篇什;还有捕捉山川胜境的《黄山月夜》,刻画人物的《淮北老农》,以及塑造植物形象的《水仙》等等。这不仅反映陶天月先生具有扎根生活和关注时代的炽热情怀,更说明他具有扎实的绘画基本功,善于驾驭和表现多种题材及生活的不同方面。同时,他的版画表现手法也富有变化:有的注重黑白及色彩对比,如《炼钢炉前》、《焦化厂早晨》等以简约粗放见长;有的强调形象的准确刻画,如《田间》《勿忘过去》等以细腻写实取胜;还有的吸取明清徽派版画传统,如《山地播种》《黄山月夜》等,以精练的白描线条生动表现对象,别具古趣和魅力。

《焦化厂早晨》(1964年,46×43厘米)

《淮北老农》(1968年,34×37厘米)

《扬子江上》(1984年,37×90厘米)

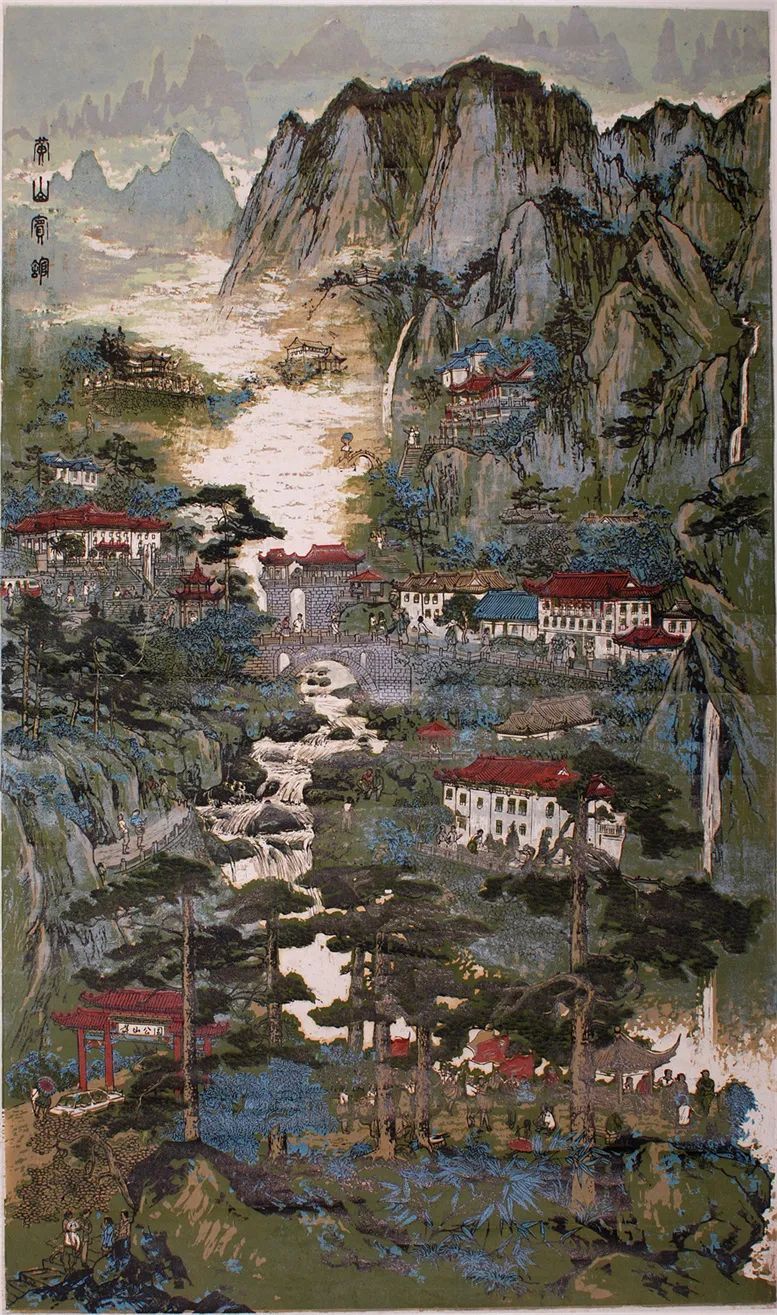

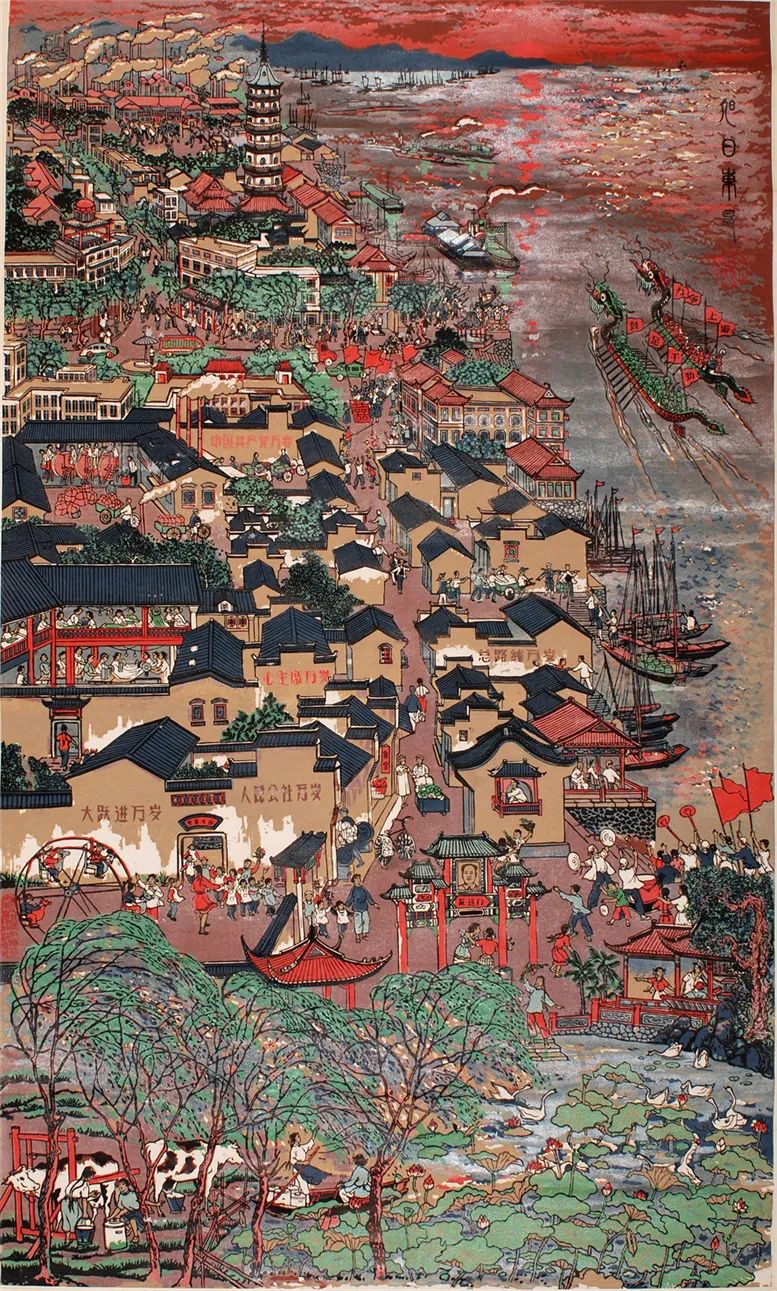

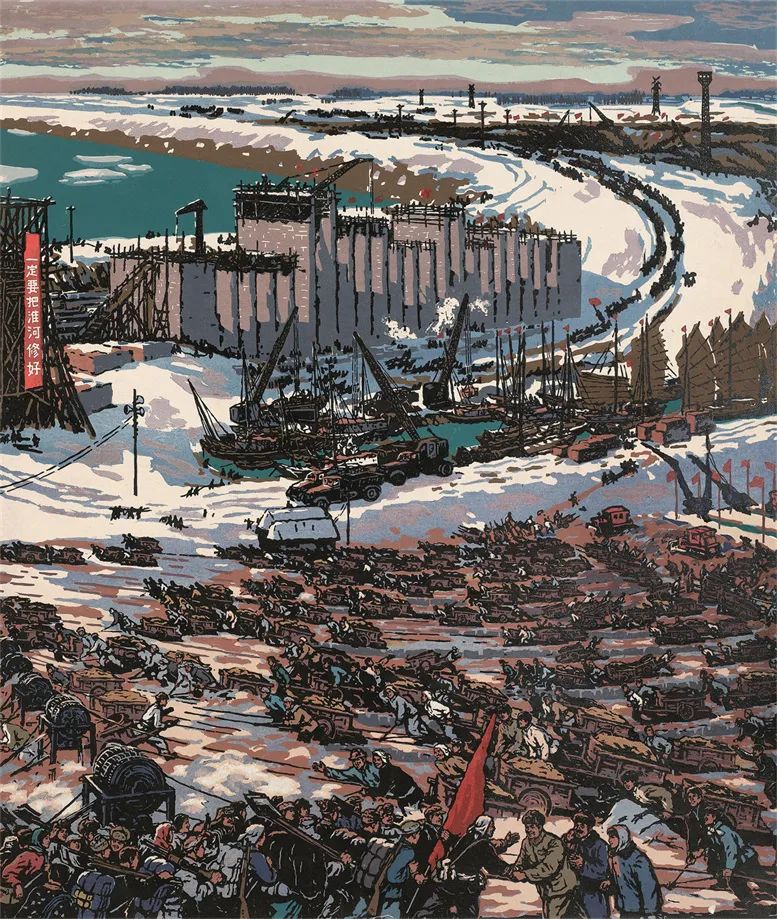

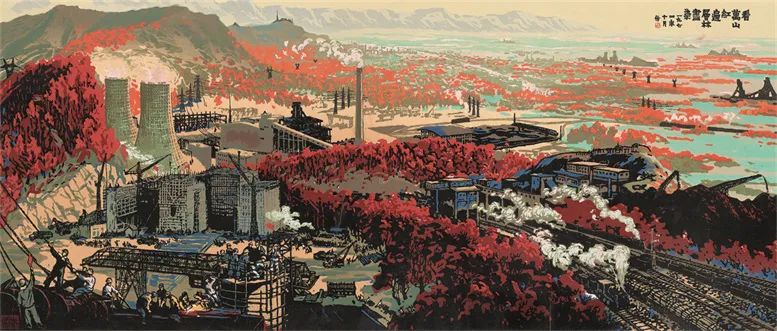

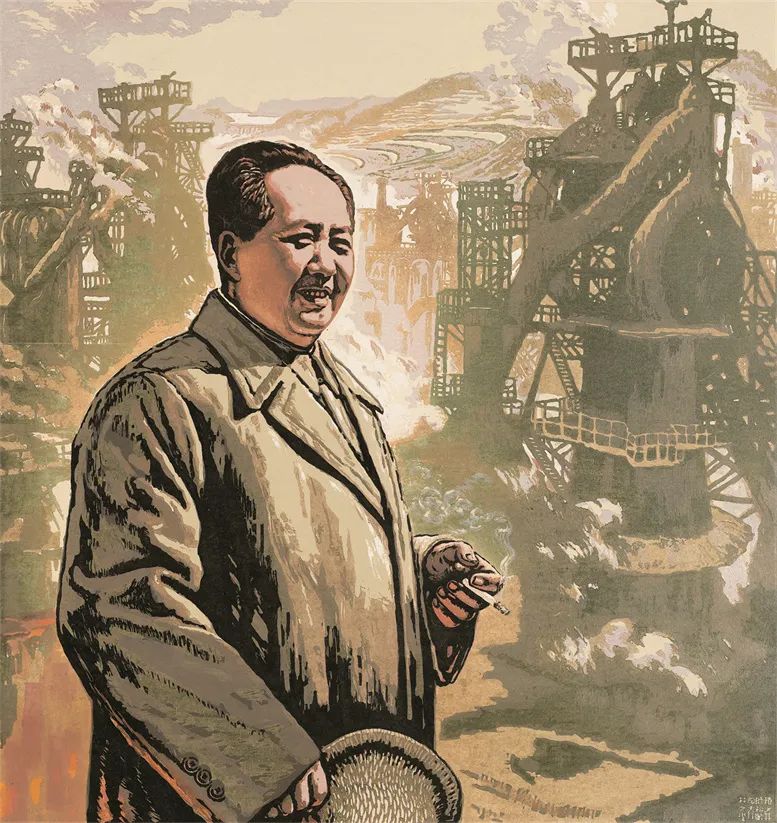

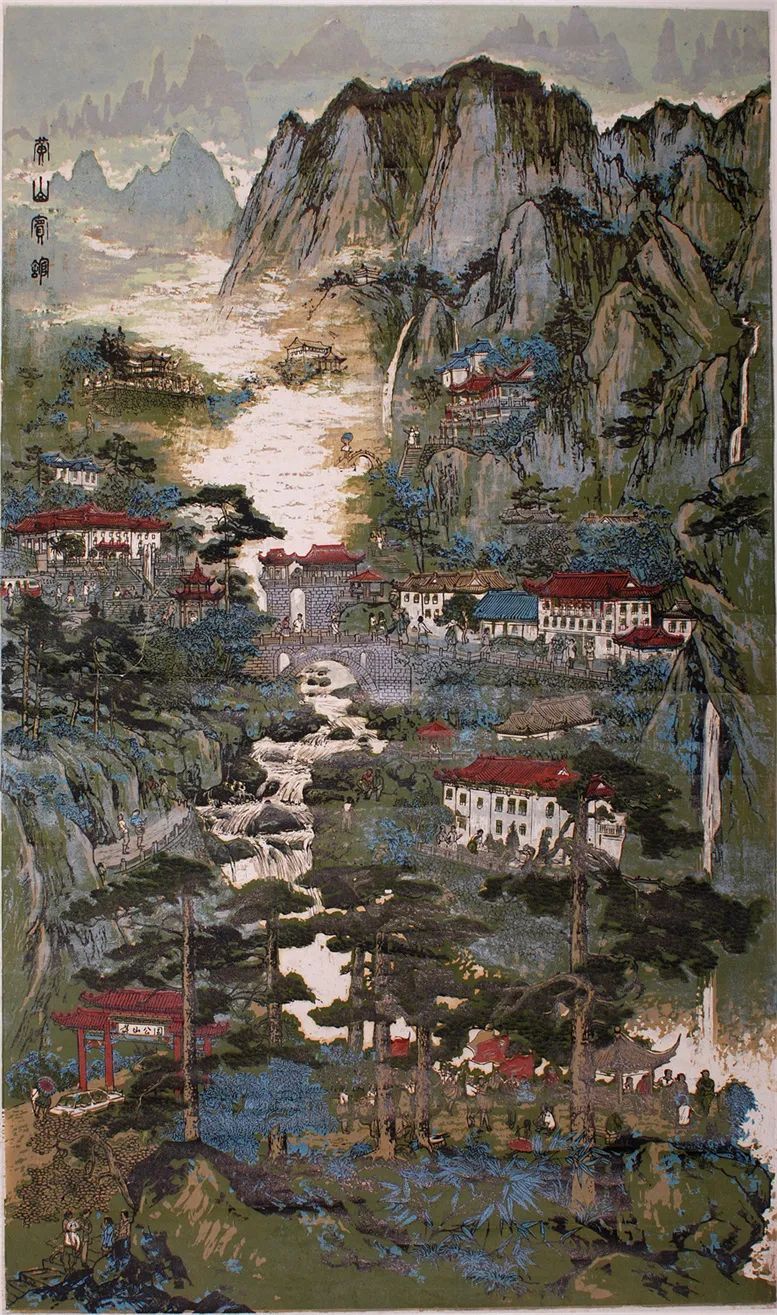

尤为值得称道的是,陶天月先生的大量版画,虽然多产生于极“左”思潮横行的上世纪50年代至70年代,却较少沾染极“左”思潮“重革命、轻艺术”,“重思想、轻审美”的弊病,而是更多遵循艺术创作规律,着力塑造形象丰满、富有审美感染力的作品。如其成名作《梅山初雨》,主题是表现当时社会主义建设新成就梅山水库的建成,可作者只是将水库作为远景掩映在绵延起伏的山峦之中;中景是由水库蜿蜒而来的波光粼粼的宽阔水面上,几艘小船正撑篙而行;近景则刻画两位在水边洗衣的女子,一站一蹲,色彩跳跃,形态婀娜,都抬头眺望远处的水库,从而也将观众的视线引向远处的新景观。这幅作品虽然没有直接浓墨重彩地描绘雄伟高大的水库,整个画面洋溢着宁静山区的优美意趣和韵味,但表现祖国建设新成就的目的却尽在不言之中。中华美学向来讲究含蓄和巧思,汉乐府名篇《陌上桑》写罗敷之美却不正面描写她的容貌,而是运用烘云托月的手法写不同人的观看态度,从而表现出罗敷的惊人美丽,堪称“不著一字,尽得风流”。《梅山初雨》反映当时重大工程梅山水库的建设成就,似有异曲同工之妙。他的另一幅广受好评的作品《喜庆丰收》,表现的主题“丰收”常见而普通,且被许多画家以不同形式反复呈现,但该作却能调动多种艺术手法,以自己独特的面目和强力的感染力,让人耳目一新。此画选取丰收运粮的场景,路两边一棵棵聚散有致的白杨树直耸云霄,形成静态而富有韵律的竖的线条,而运粮马队在夹道的白杨树中奔驰而来,构成动态的横向流动的旋律,加上作者对马的奔跑嘶鸣、人的扬鞭高歌、车队争先恐后、红旗迎风招展,以及整个画面黄色暖调子的处理,一下把人们带到遍地金穗的丰收现场,置身人欢马叫、喜庆丰收的欢腾氛围之中。如果说上一幅《梅山初雨》更像一首充满韵味的含蓄诗篇,那么这幅作品则更接近一曲让人热血沸腾的欢快乐章。陶天月先生喜爱诗歌和音乐,也善于在绘画作品中融入诗歌和音乐的元素,这充分显示了他的艺术才华和多方面的文化修养。说到陶天月先生的版画,不能不提到“新徽派版画”的领军者、著名书画家赖少其先生。赖少其上世纪30年代就参与新兴木刻运动,曾被鲁迅誉为“最有战斗力的青年木刻家”。1959年初,他从上海调任安徽省委宣传部副部长、省文联主席兼党组书记。到任后不久,省委就确定他为新落成的人民大会堂安徽厅负责设计和装饰工作。他率领陶天月、师松龄、郑震、林之耀等组成创作集体,深入生活,精心构思,反复探索,先后创作和制作十余幅以江淮建设新气象和黄山风景为主的巨幅套色版画,如《黄山宾馆》《旭日东升》《治淮工地》《淮海煤城》《毛主席在马鞍山》《金色秋天》《百万雄师过大江》《陈毅吟诗》《淮河之晨》等,挂在人民大会堂安徽厅。

《黄山宾馆》(1960年,郑震、周芜、宇夫、陶天月合作,156×92厘米)

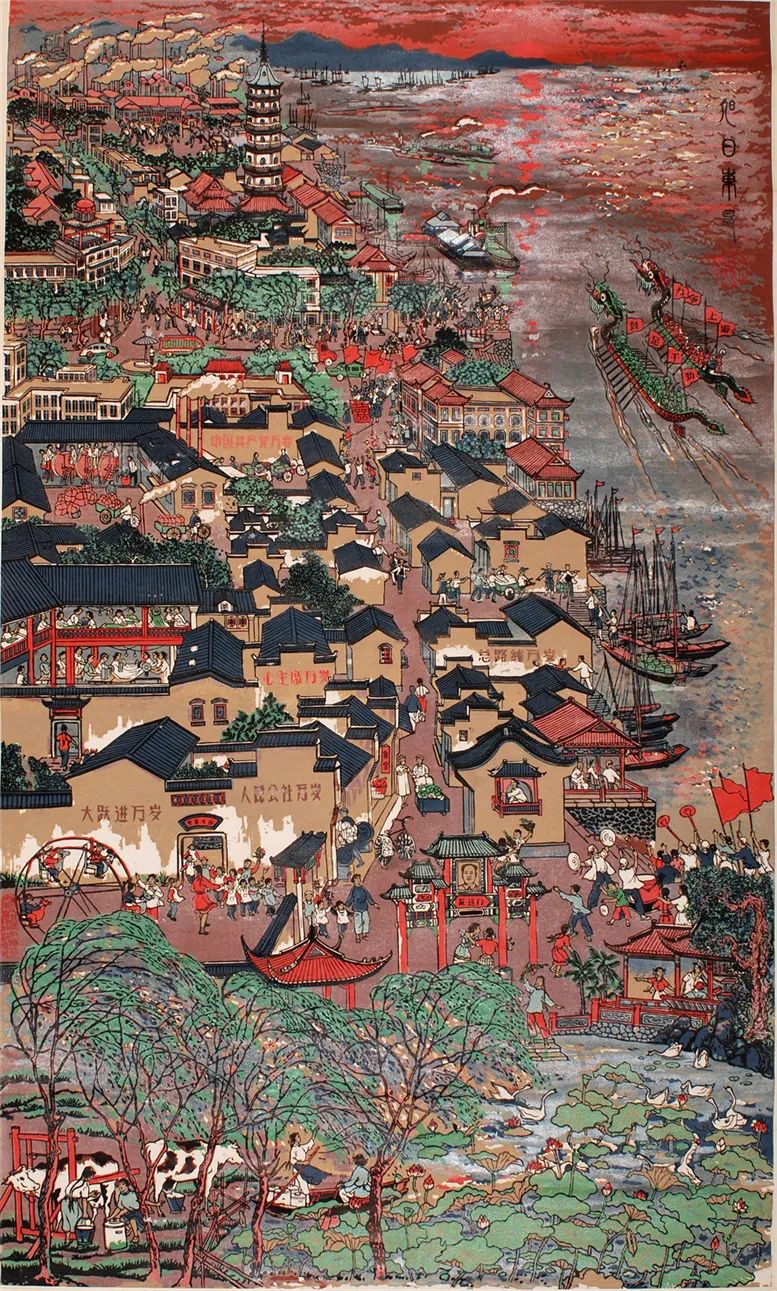

《旭日东升》(1960年,赖少其、张弘、陶天月、周芜、师松龄合作,156×92厘米)

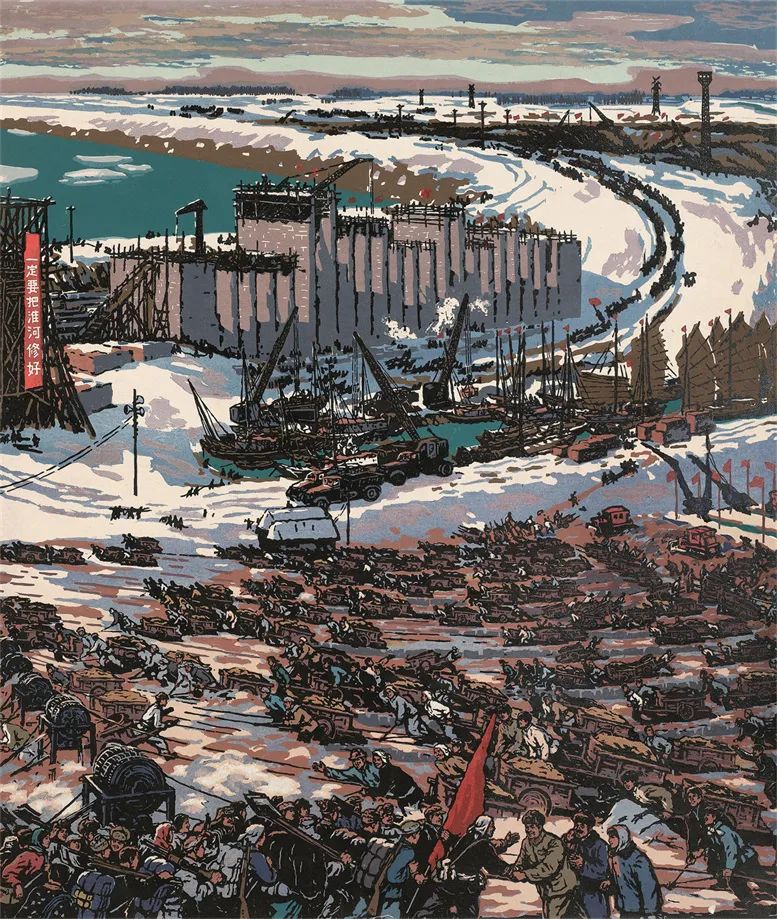

《淮海战歌》(1974年,赖少其、师松龄、陶天月、林之耀合作,107×91厘米)

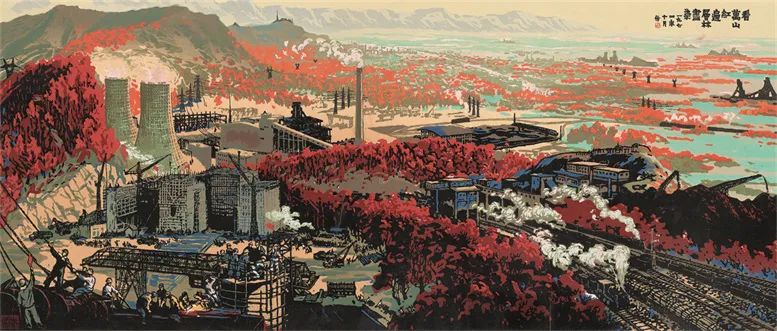

《淮海煤城》(1974年,赖少其、师松龄、陶天月、林之耀合作,70×164厘米)

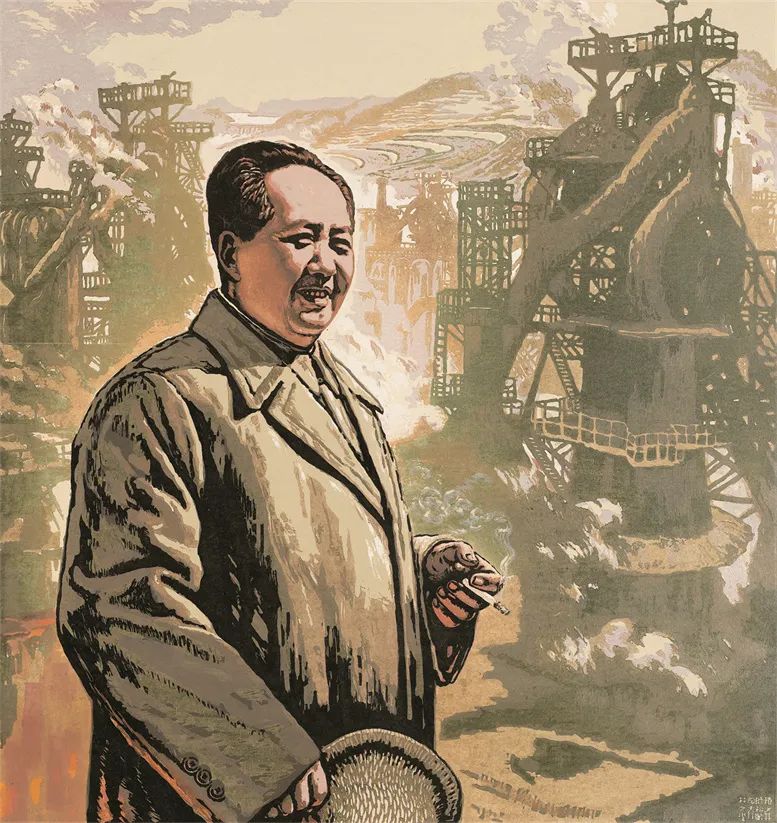

《毛主席在马鞍山》(1978年,赖少其、师松龄、陶天月、林之耀合作,96×91厘米)

《金色的秋天》(1975年,赖少其、师松龄、陶天月、林之耀合作,171×91厘米)

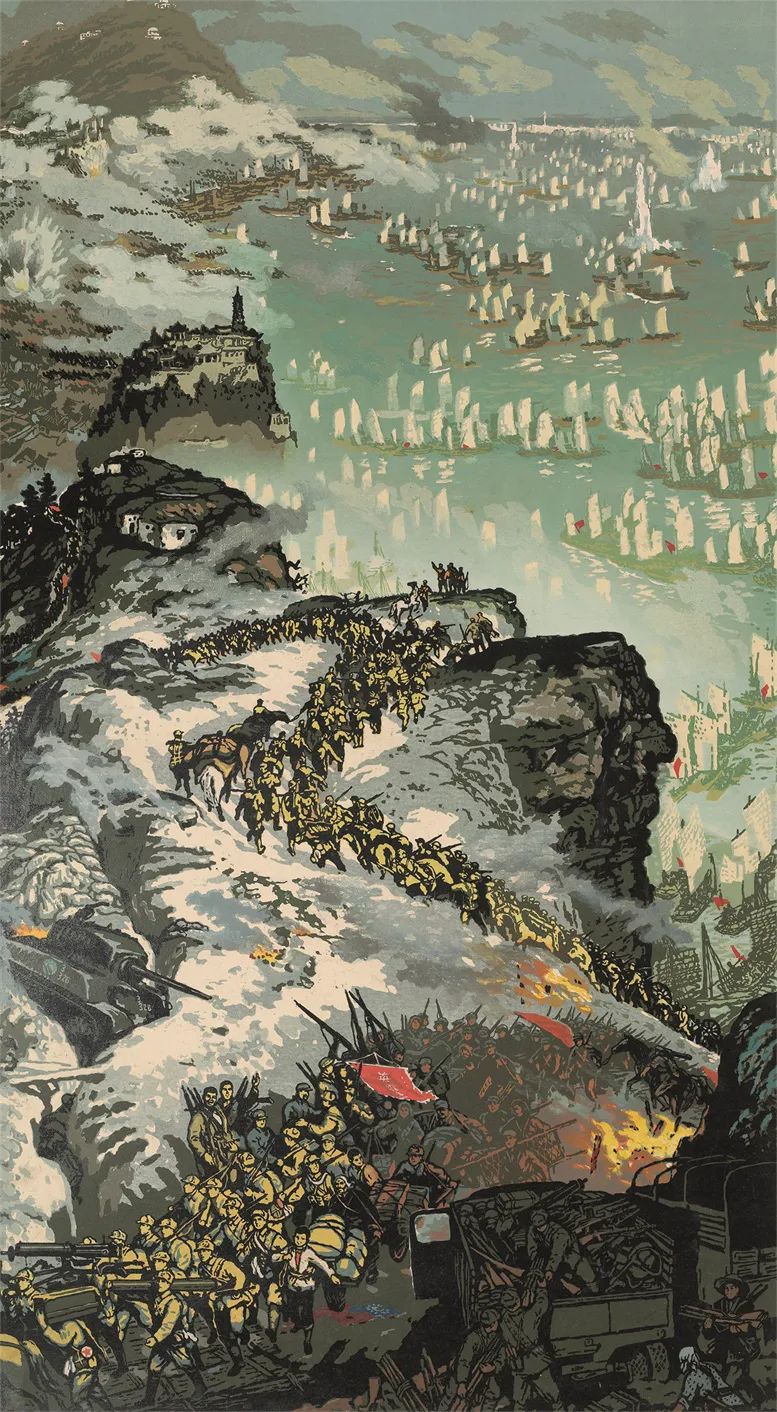

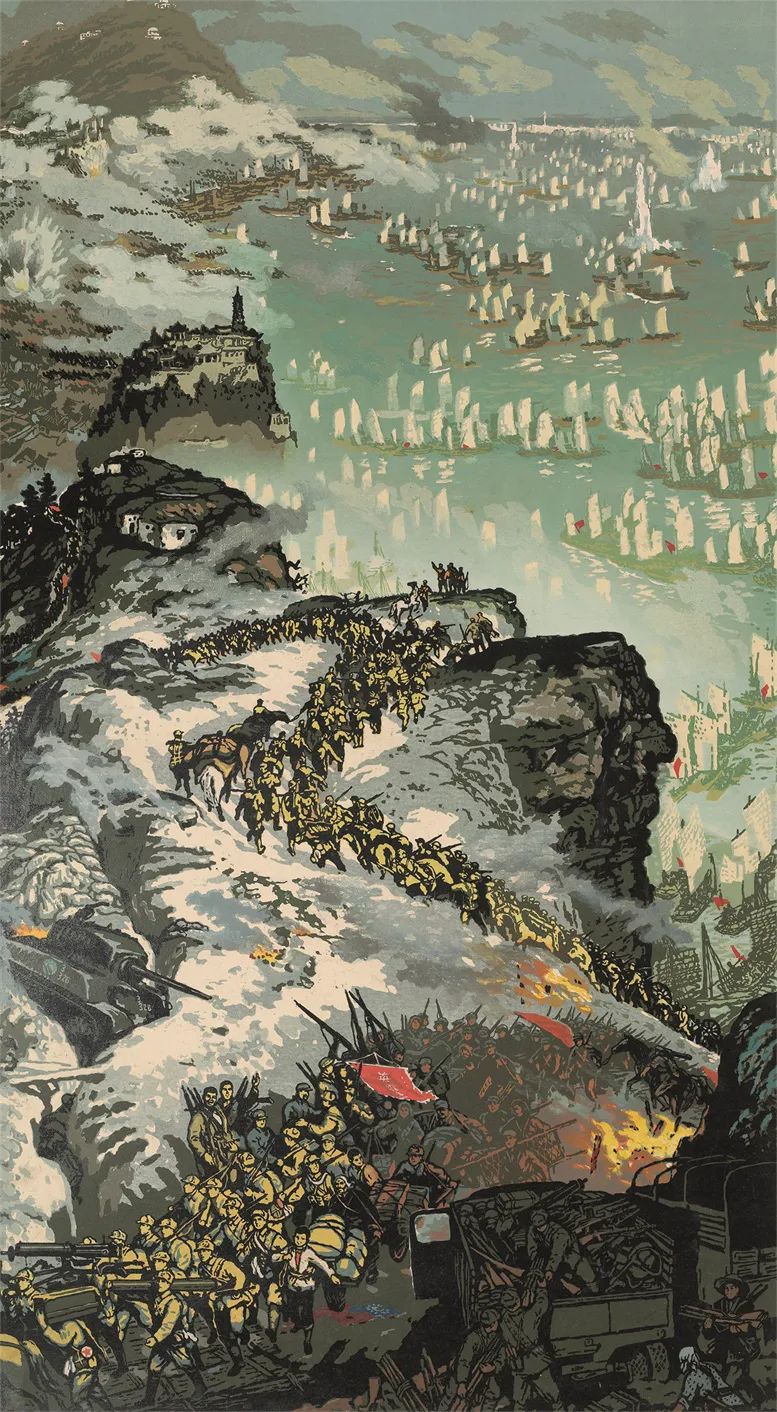

《百万雄师过大江》(1979年,赖少其、师松龄、陶天月、林之耀合作,164×91厘米)

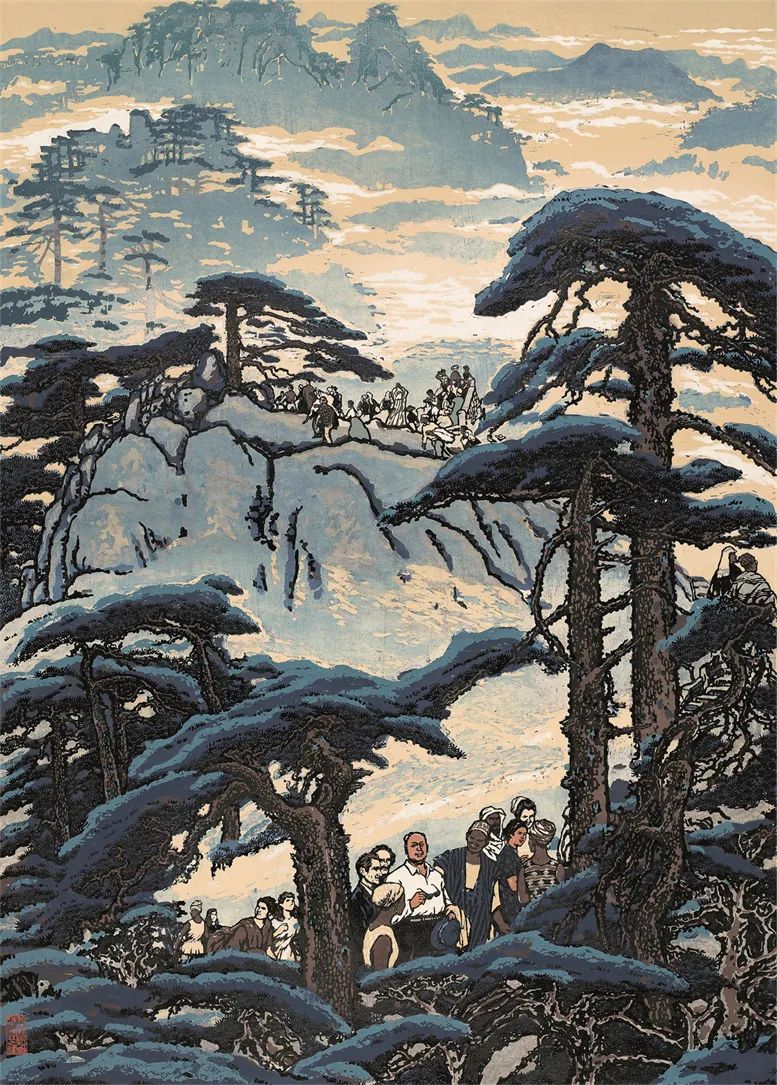

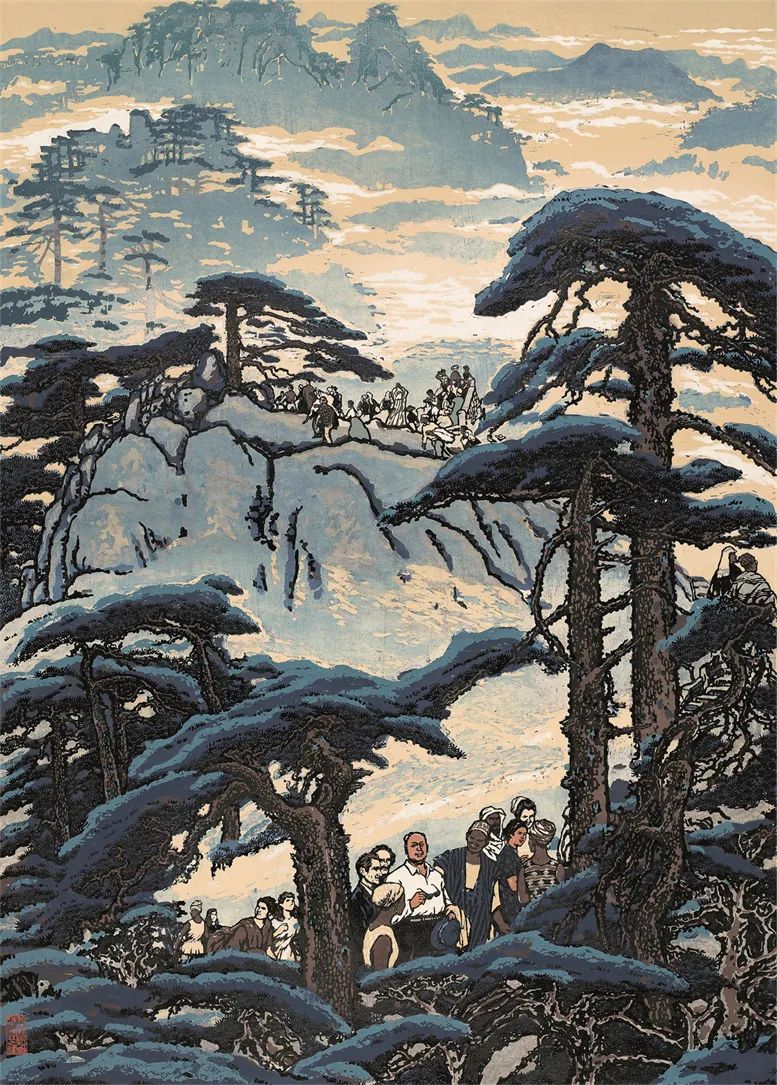

《陈毅吟诗》(1976年,赖少其、师松龄、陶天月、林之耀合作,129×92厘米)

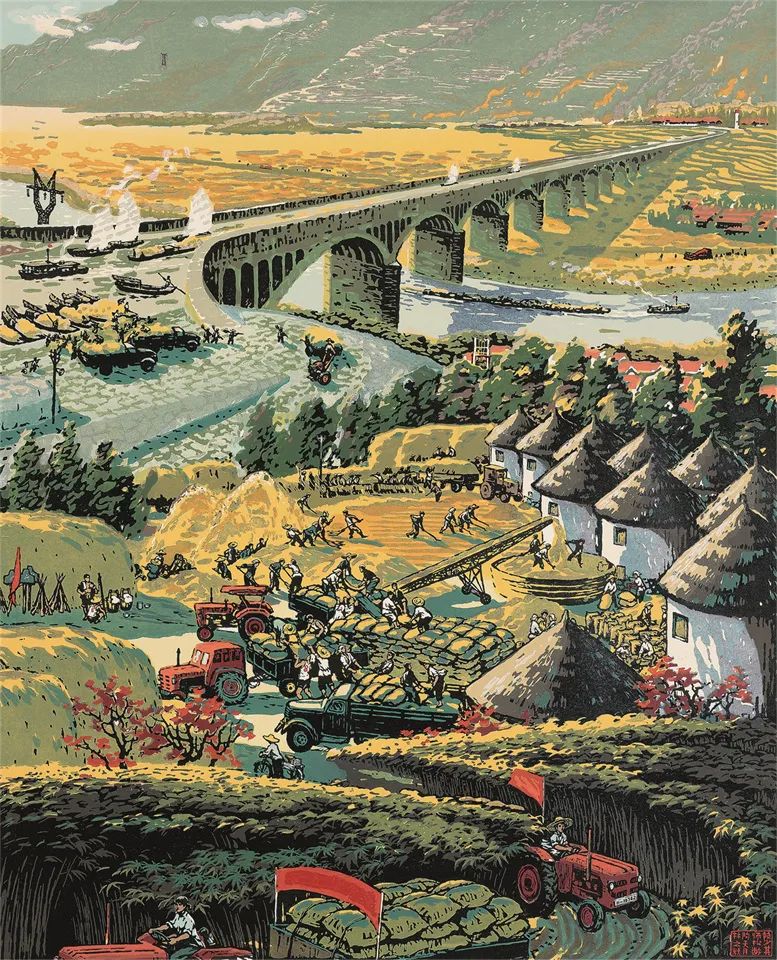

《淮河之晨》(1979年,赖少其、师松龄、陶天月、林之耀合作,61×128厘米)

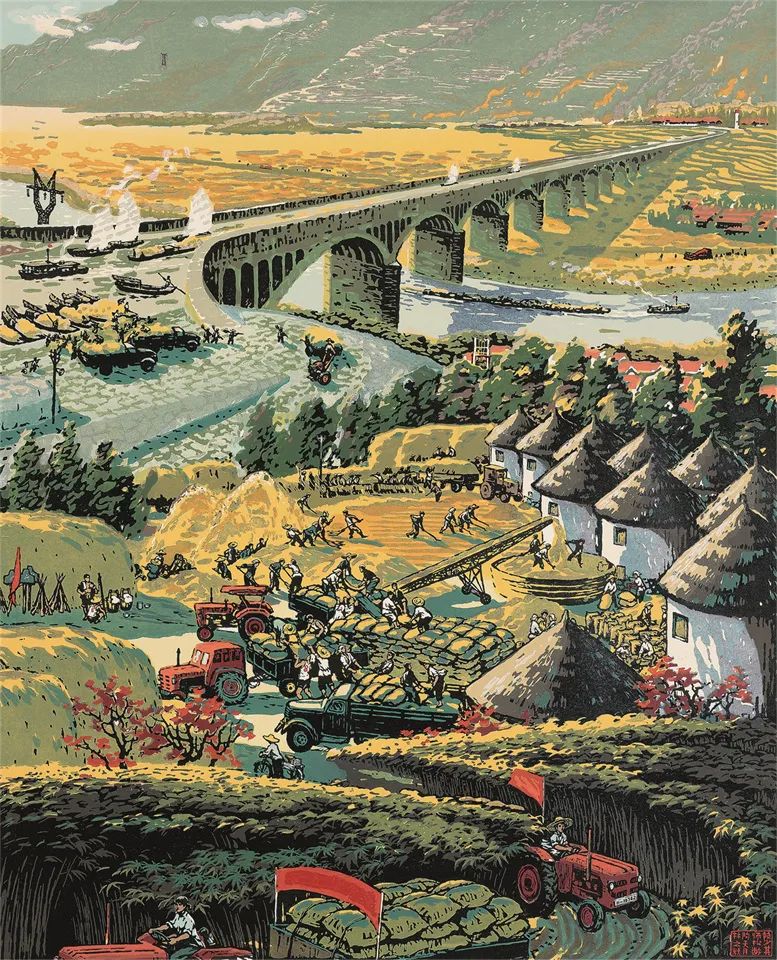

《丰收赞歌》(1979年,赖少其、师松龄、陶天月、林之耀合作,109×90厘米)

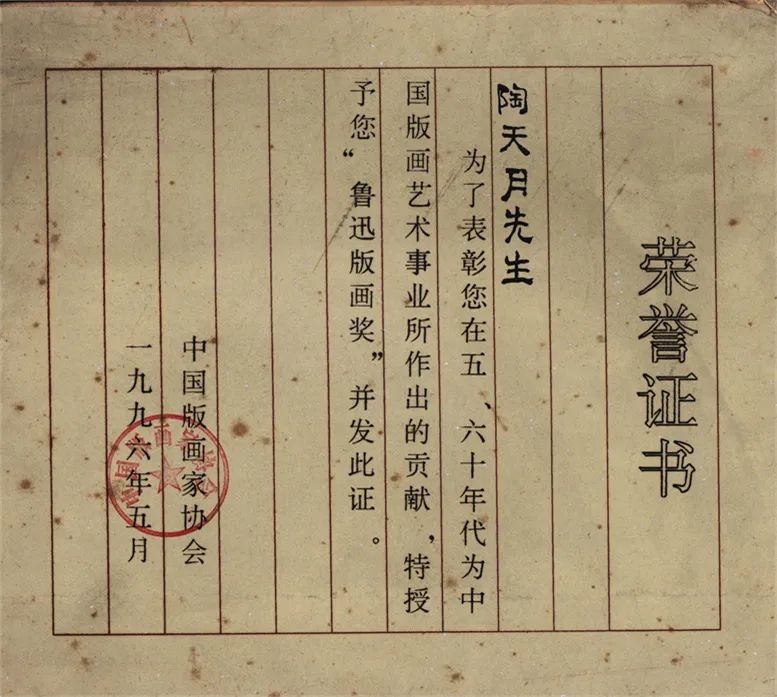

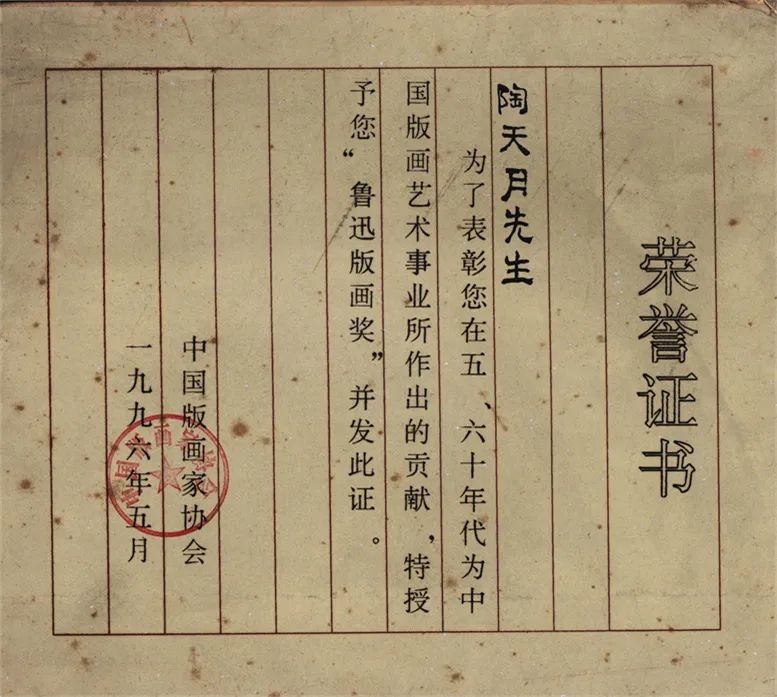

这些从内容到形式都让人耳目一新的佳作一亮相,就在版画界和美术圈引起轰动,许多报刊纷纷刊载称誉。由此,“新徽派版画”逐渐成为安徽版画的响亮旗号,在中国当代美术发展史上获得一席之地。陶天月作为这个创作集体的骨干成员,既从中汲取了丰富营养并得到茁壮成长,他自己曾说“没有赖老的教导和影响,我的版画创作不会取得后来的成就”;又以自己的辛勤努力和杰出才干,为新徽派版画的崛起贡献了重要力量。他于1996年获得中国版画家协会授予的版画界最高荣誉奖“鲁迅版画奖”,可谓实至名归。

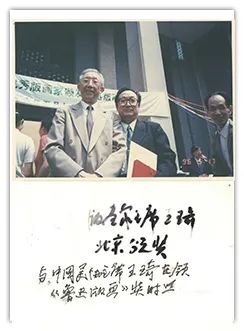

1996年,陶天月在领取“鲁迅版画奖时”与版画家王琦合影