编者按:为纪念新徽派版画名家陶天月对中国新兴版画及安徽美术事业发展的重要贡献,纪念陶天月与赖少其的密切师友情以及陶天月对合肥市赖少其艺术馆的工作支持,由赖少其艺术馆策划并实施的“新徽派版画名家纪念系列展——陶天月艺术回顾展”正在展出,展览期间,艺术馆将利用微信公众号全面介绍展览相关内容。

●以下文字摘自钱念孙《开拓雅俗共赏的审美天地——陶天月先生及其书画艺术》(2014年作,作者时任全国人大代表、安徽省人民政府参事、安徽省文联副主席、安徽省文艺评论家协会主席)上世纪80年代初,伴随改革开放的春风吹拂祖国大地,各种西方艺术思潮蜂拥而至,国内各种新观念新潮流也风起云涌,人们的思想意识和审美趣味随之发生较大变化。陶天月先生为适应社会需求,为弘扬中华民族的书画艺术传统,也为了进一步拓宽自己的艺术天地,他开始转攻国画和书法。由于具有良好的造型基本功,省文联浓郁的艺术创作氛围,加上主观特别勤奋努力,伏案作画经常夜以继日,三更灯火五更鸡,他很快掌握了国画的笔墨表达技巧,画出一幅幅让人啧啧称赞的作品。

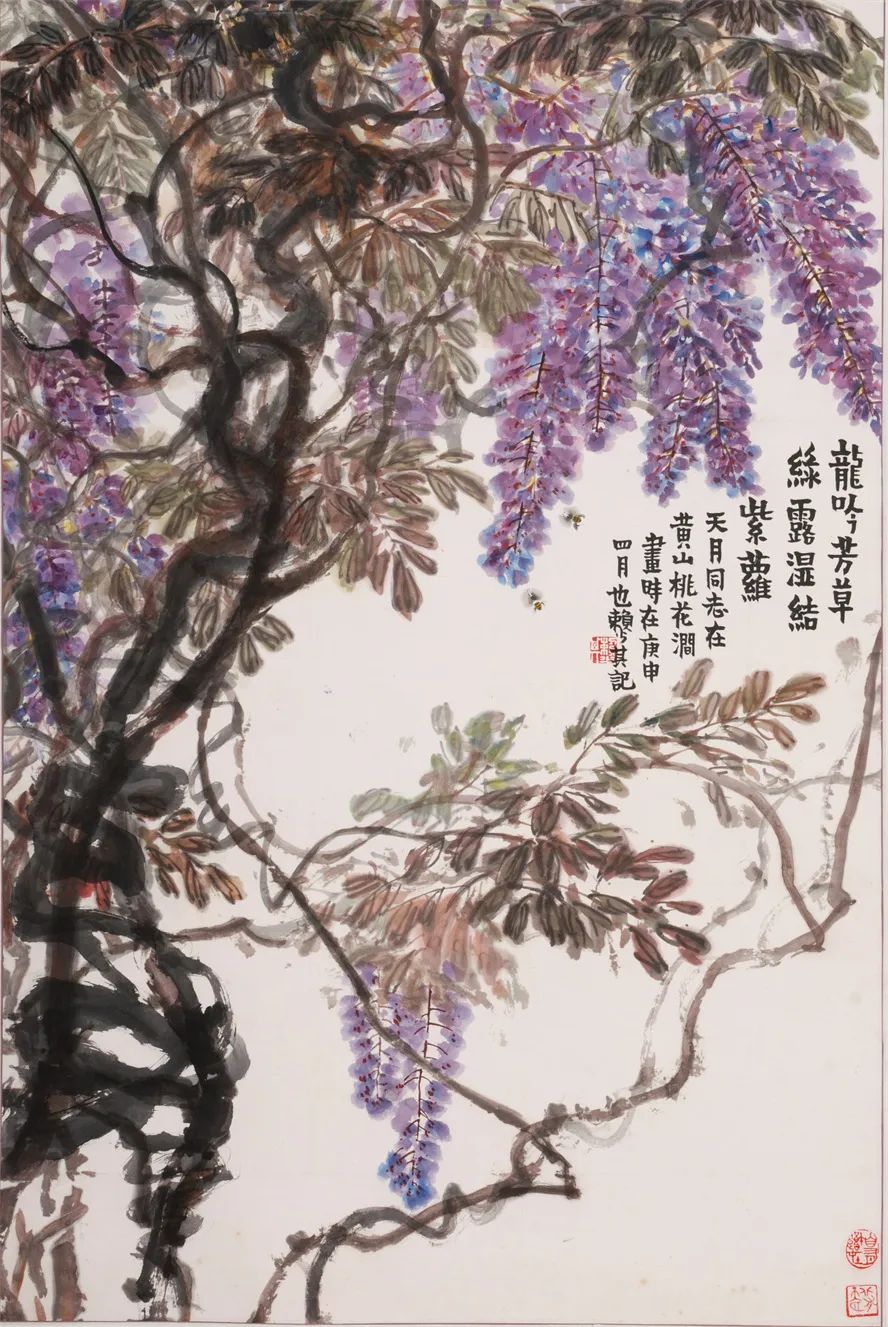

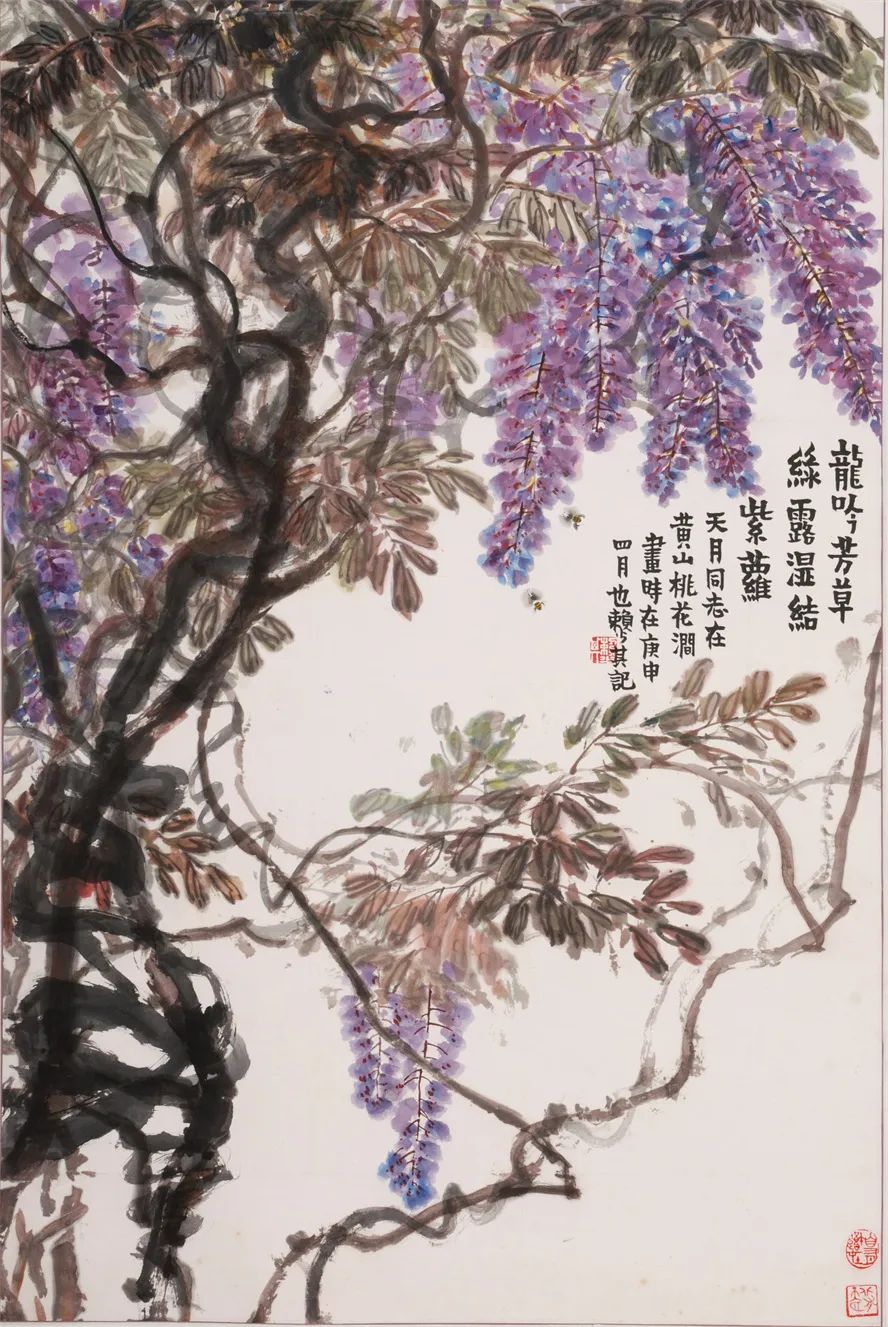

《露湿结紫萝》(1980年,102×68厘米,赖少其题跋)

《万壑争流》(1984年,136×68厘米)

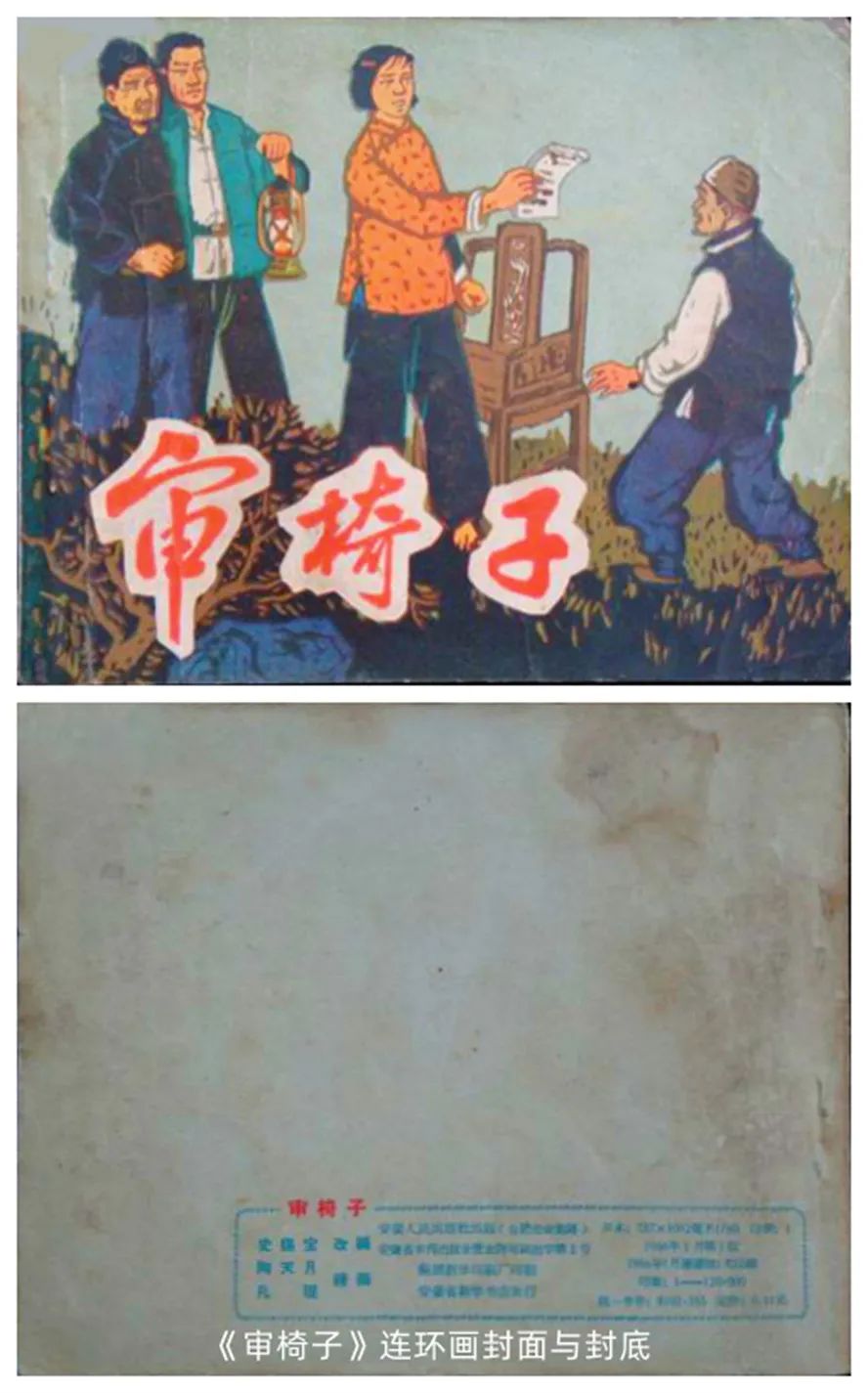

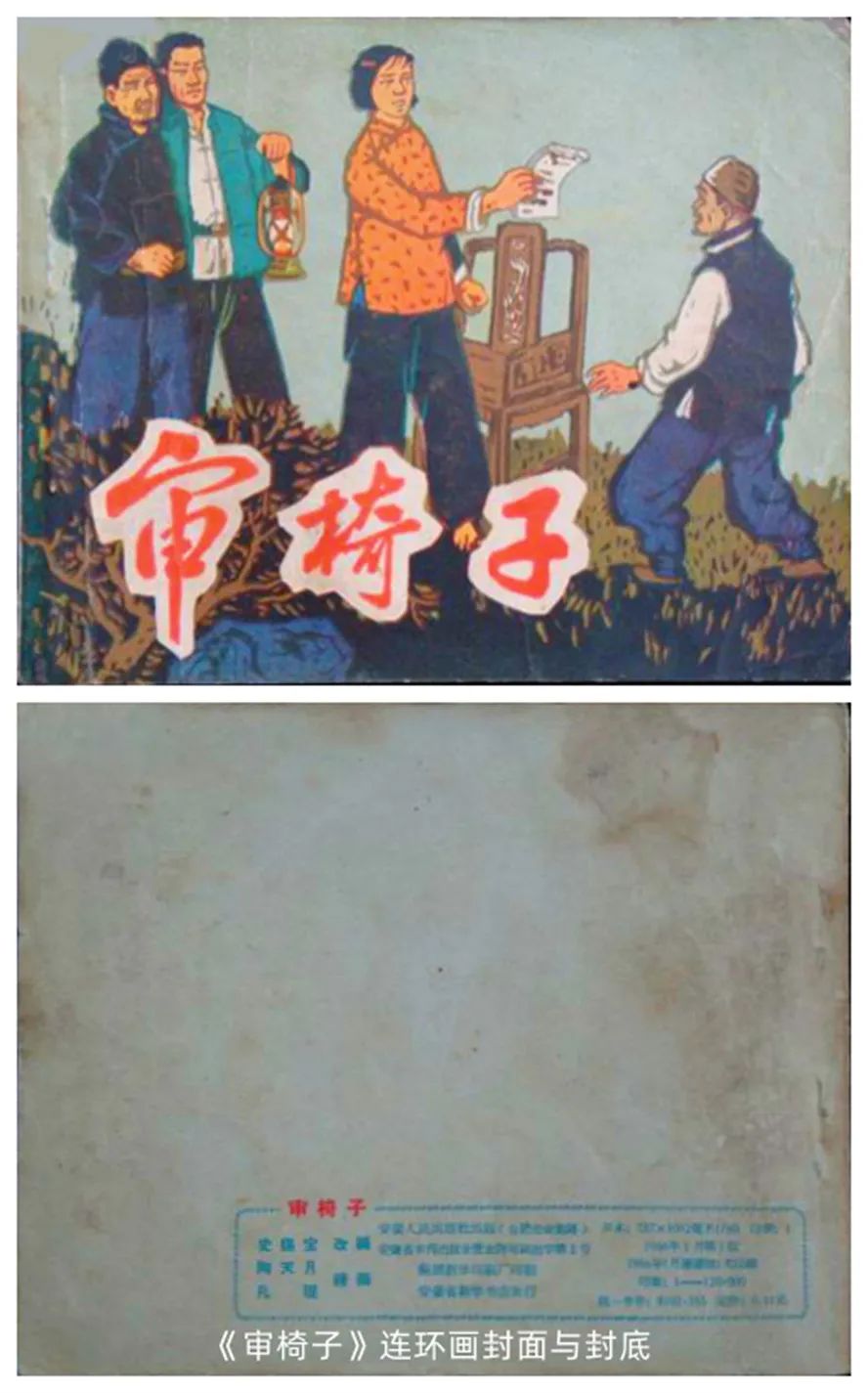

陶天月先生的国画,表现领域十分宽阔,可谓“笼天地于形内,挫万物于笔端”,人物、山水、花鸟无所不能,尤以花鸟和山水作品为多,颇受各界喜爱。他的国画人物,以现实主义画风为主调,造型准确,刻画生动,同时又注重国画的笔墨意趣,堪称形态和笔墨兼夺。他早年曾潜心连环画创作,根据庐剧改编的《审椅子》、根据小说改编的《激流》等20余本连环画,先后在安徽、湖北、上海等地出版社出版。具备画连环画的功底,挥毫泼墨国画人物,只是容易得心应手。如《玉人吹箫》,取唐代诗人杜牧“青山隐隐水迢迢,秋水江南草未凋。二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”诗意,画一恬静动人的女子,在一轮明月的相伴下,轻移慢步,启动朱唇,吹奏长箫,背景衬以芭蕉和假山,加上数行题跋,画面饱满而空灵,意境幽雅而温馨,别具动人魅力。

《水上仙子》(1986年,136×68厘米)

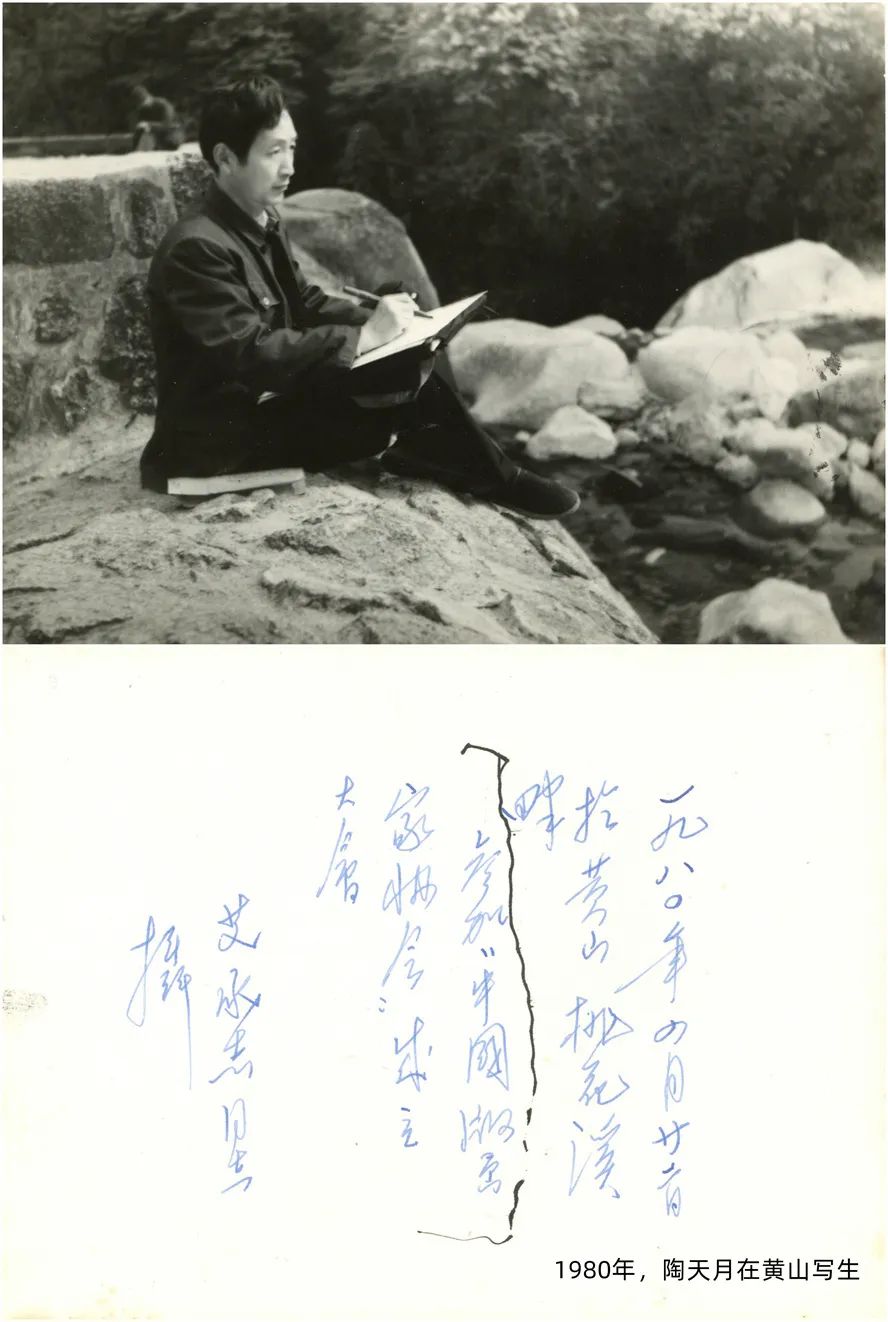

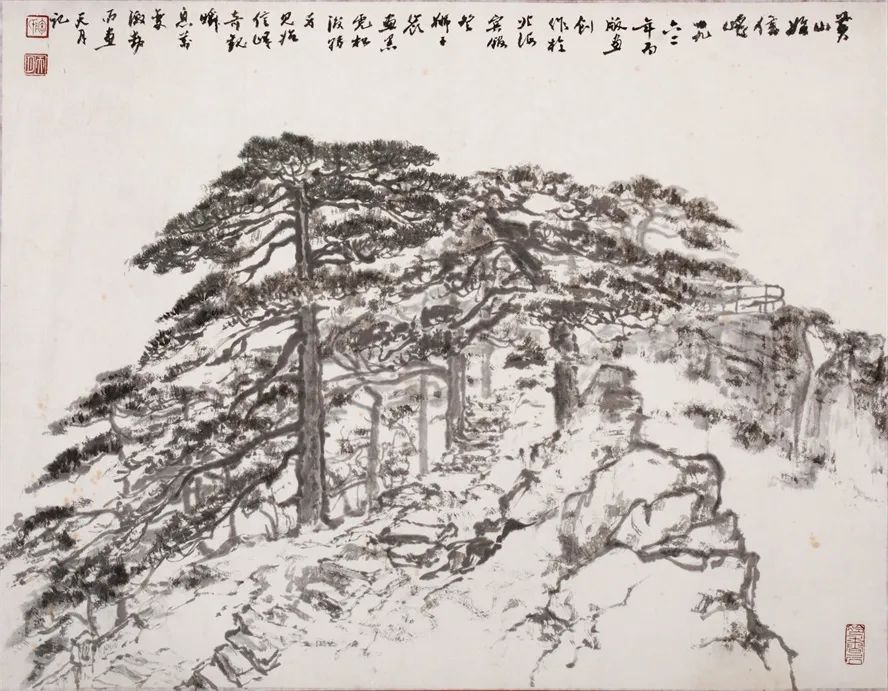

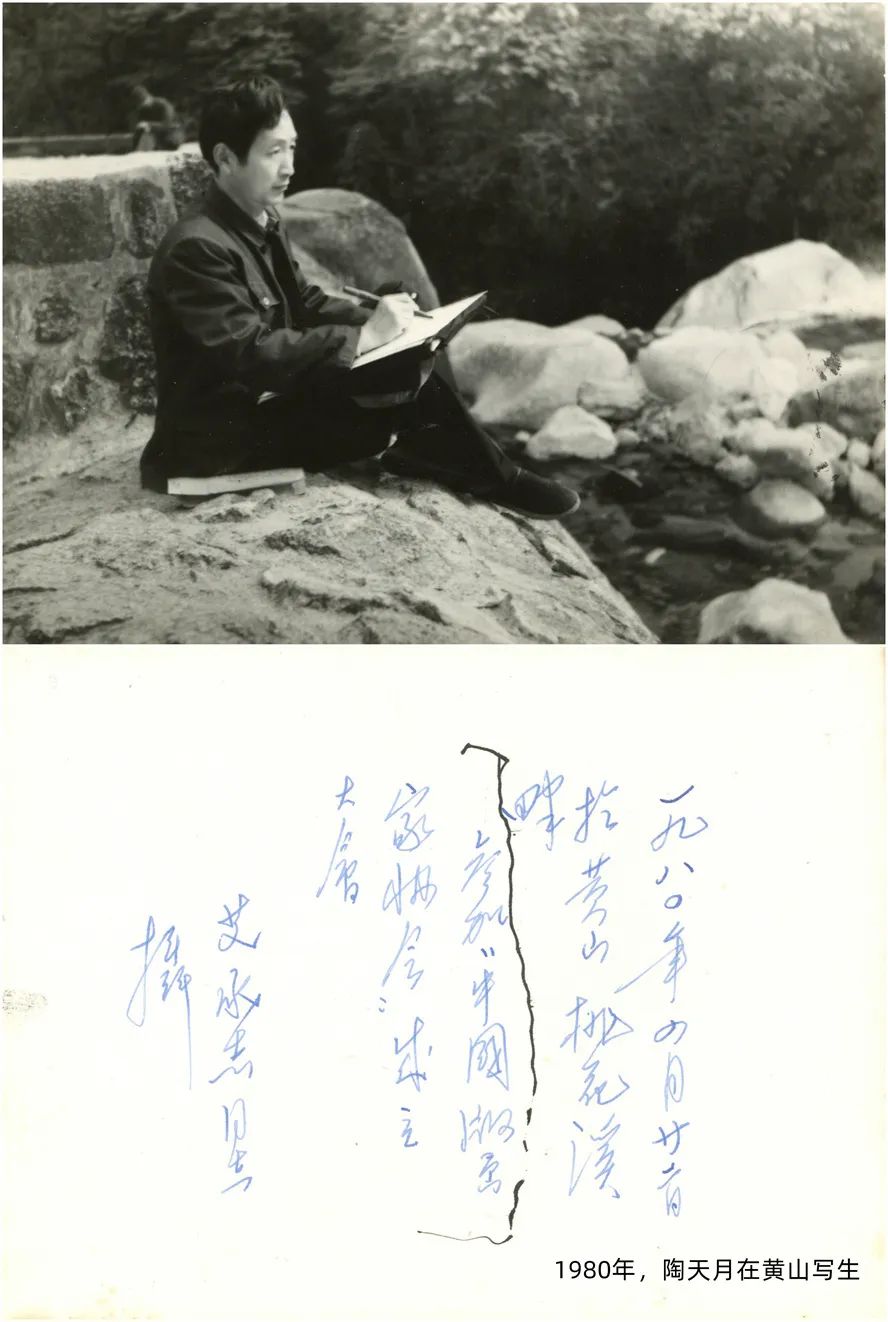

他的国画山水,并非从画谱画册中简单移植而来,更非闭门造车的臆想之作,而多半是在跋山涉水的“师造化”中得之。他热爱祖国的大好河山,抓住多种机会游历各地名山大川,细心勾勒和体会不同地域山川风貌的不同特点。他更钟情安徽的皖山皖水,多次长时间在皖南山区,尤其是黄山驻点写生,足迹遍布黄山的大小山峦,搜尽奇峰打草稿,对黄山的层峦叠嶂、奇松怪石、名花异草等,无不烂熟于心,如数家珍。

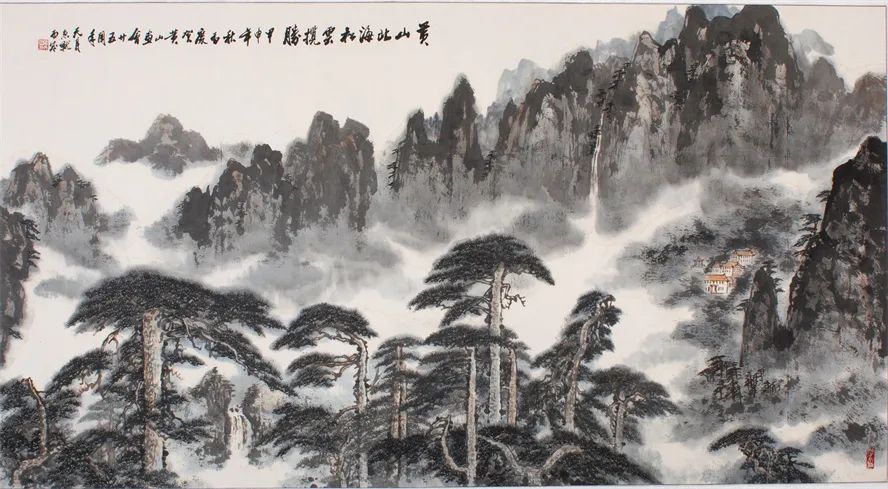

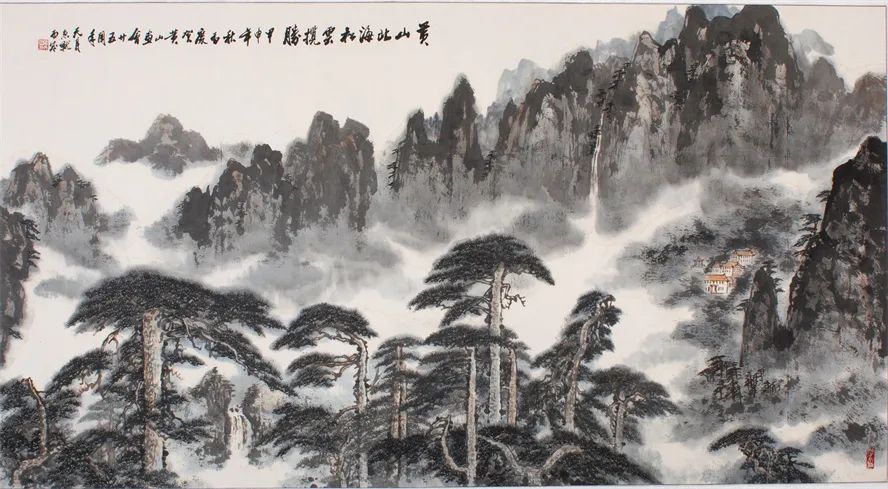

他创作许多以黄山为对象的山水画,如《黄山烟云图》《黄山夏凉图》《黄山秋居图》《黄山流泉图》《蓬莱仙境》《云海松涛》《山之魂》《黄山北海松云览胜》等等。这些作品多由写生演化而出,既有客观胜景的雄奇状貌,又有画家主观的匠心创造;既有师承古人的传统底蕴,又有时代精神的当代表达。从画法技巧上看,他的山水虽然也有《齐云山上有人家》等靠近“南画”的工致秀润之作,但更多作品如《黄山烟云图》等却呈现出“北画”的苍郁雄放之风。总体而言,他的山水构图层次繁简得当,丘壑深邃而不碎,树木葱郁而不乱,用笔整饬明快,讲究山石树木“骨架”造型,又擅以湿笔晕染,气象雄浑开阔,格调厚重隽永,别具自家面貌。

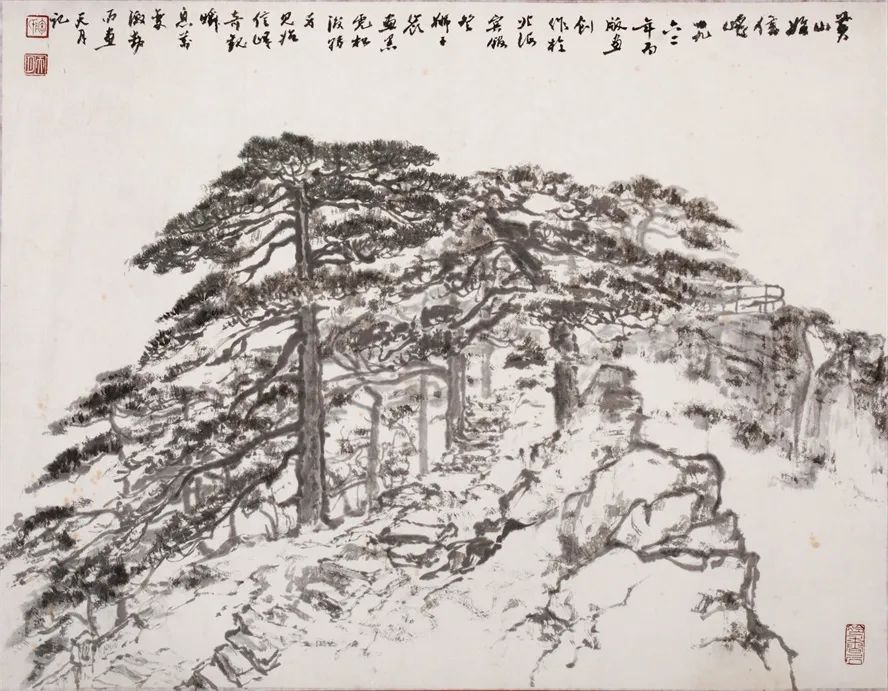

《黄山始信峰(写生稿)》(1962年,52×68厘米)

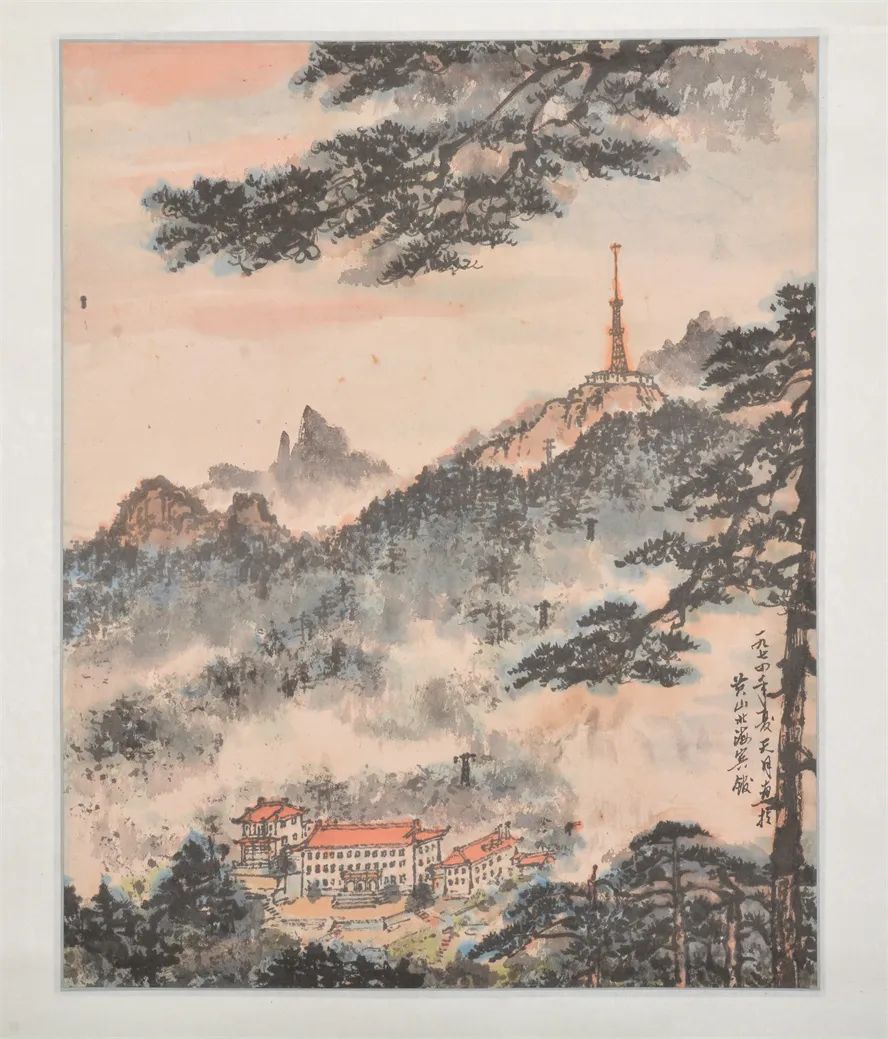

《黄山气象站》(1962年,写生稿,52×41厘米)

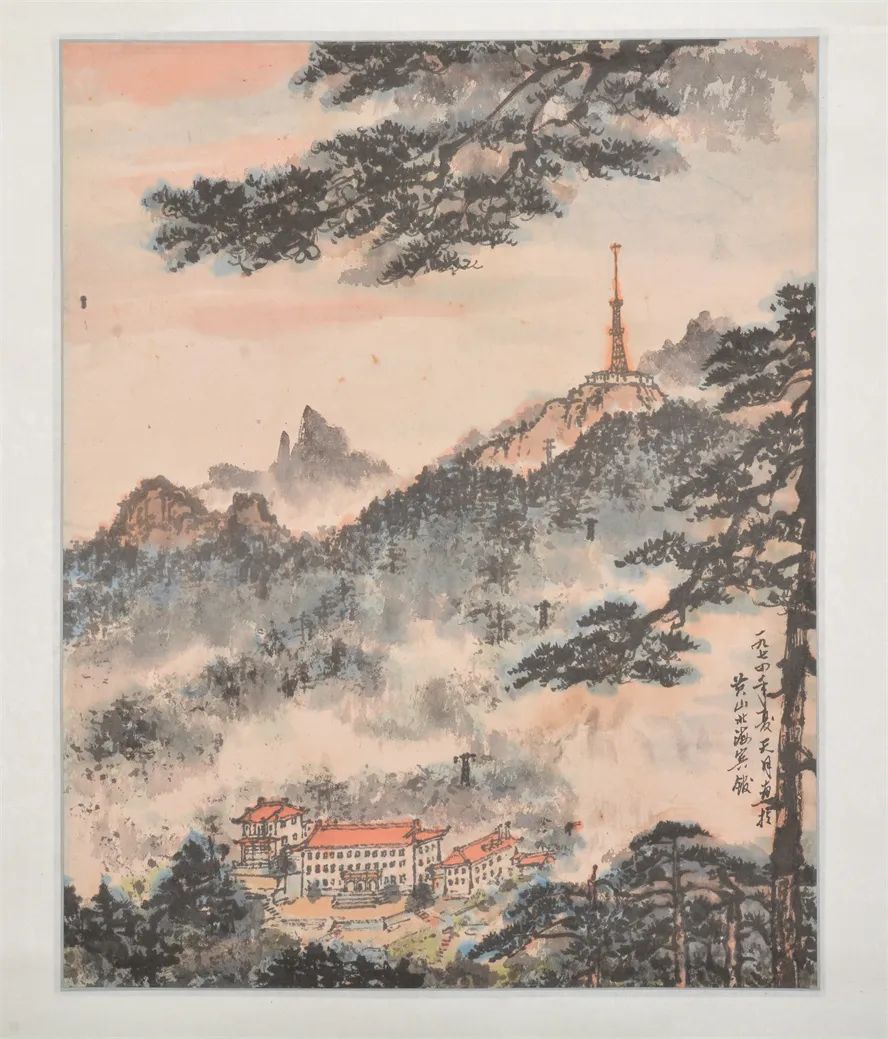

《黄山北海宾馆》(1974年,写生稿,52×41厘米)

《黄山春早》(1980年,60×120厘米)

《黄山揽胜图》(2004年,96×178厘米)

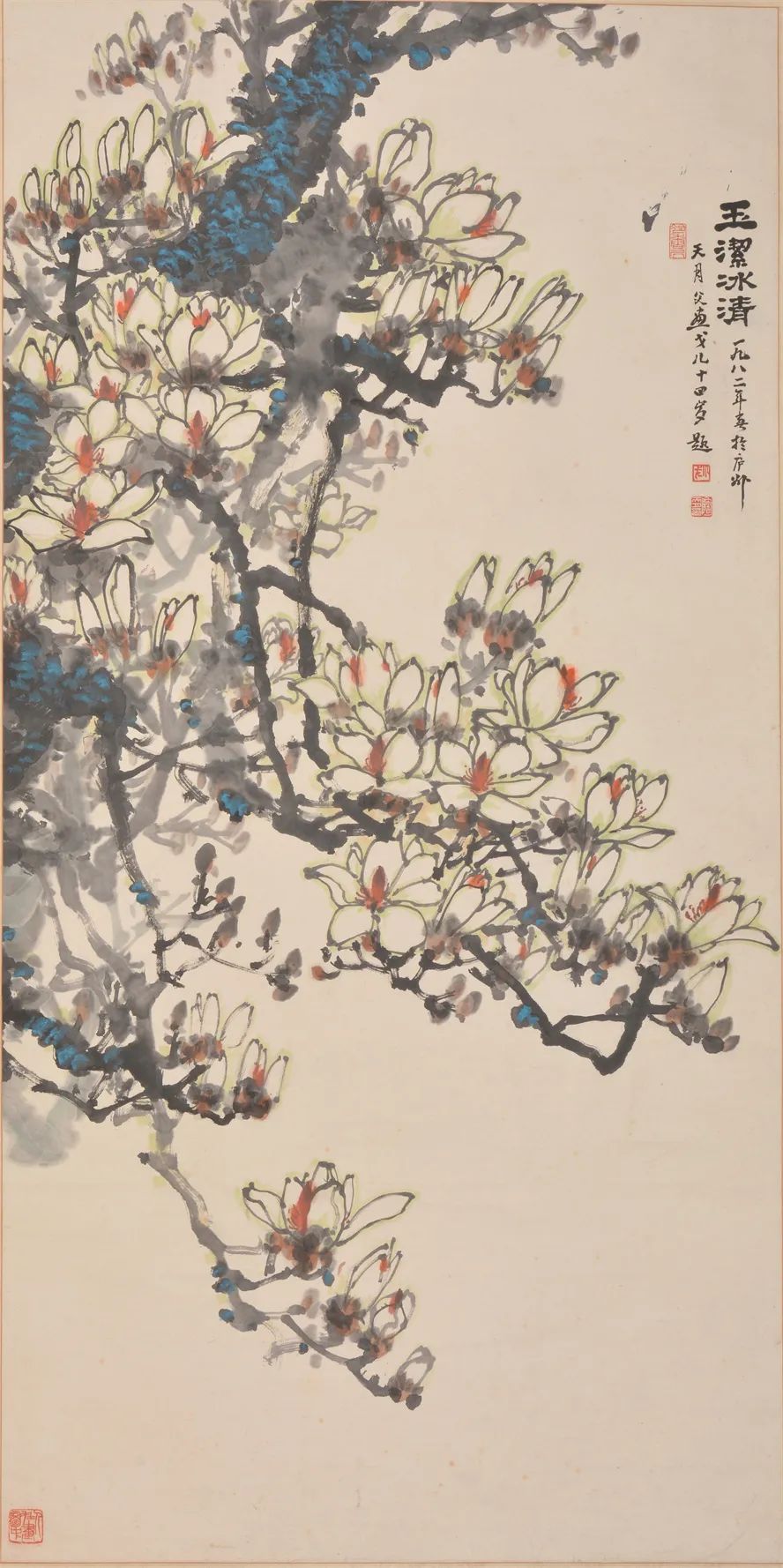

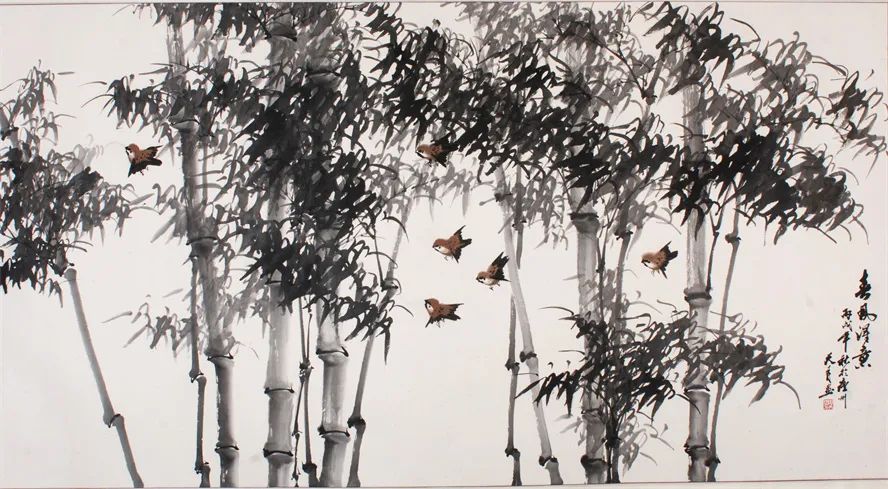

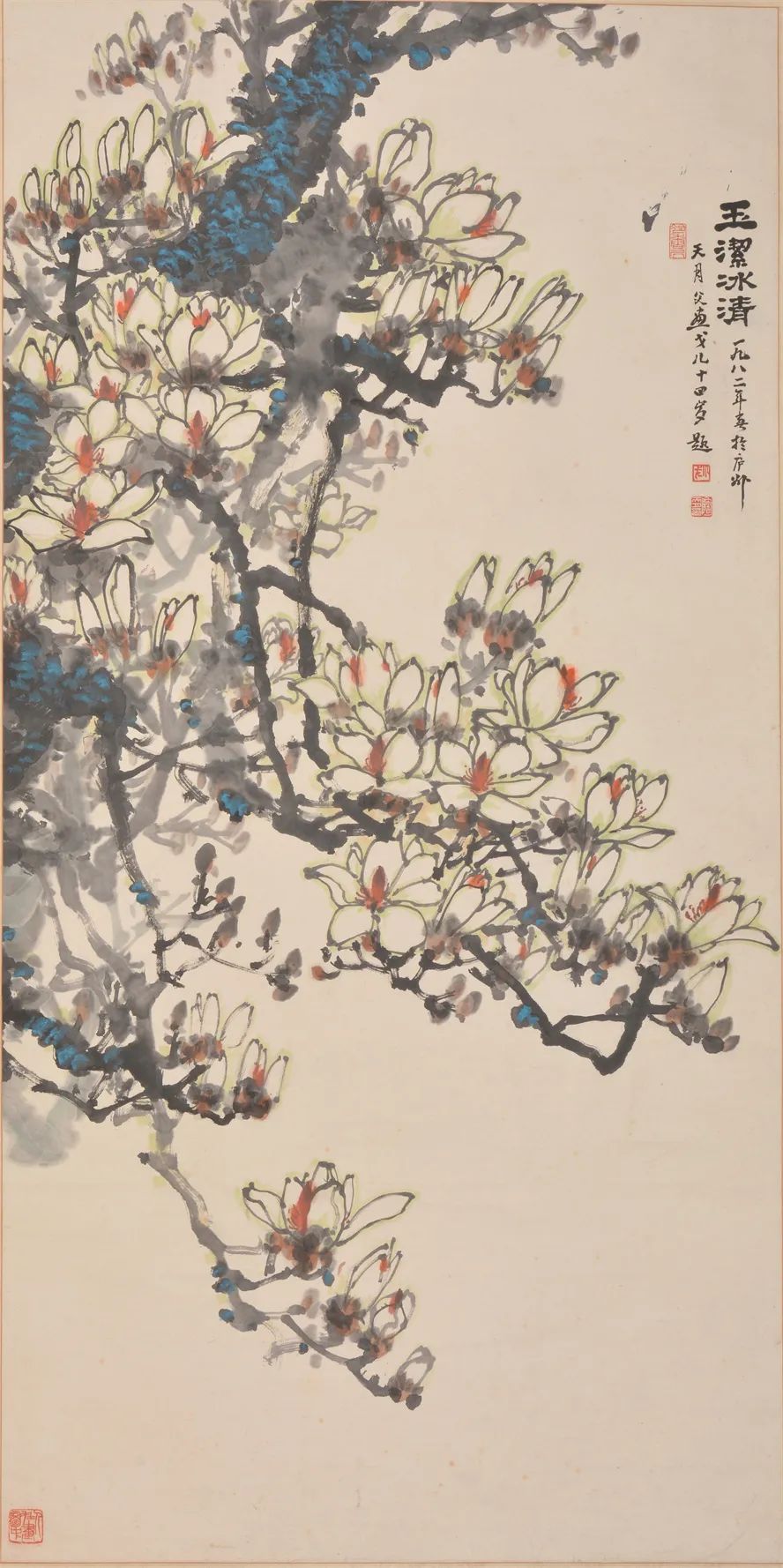

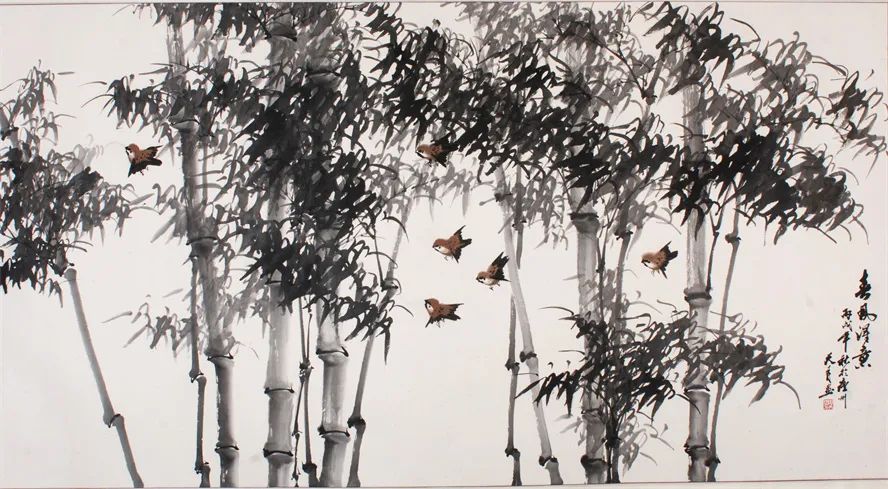

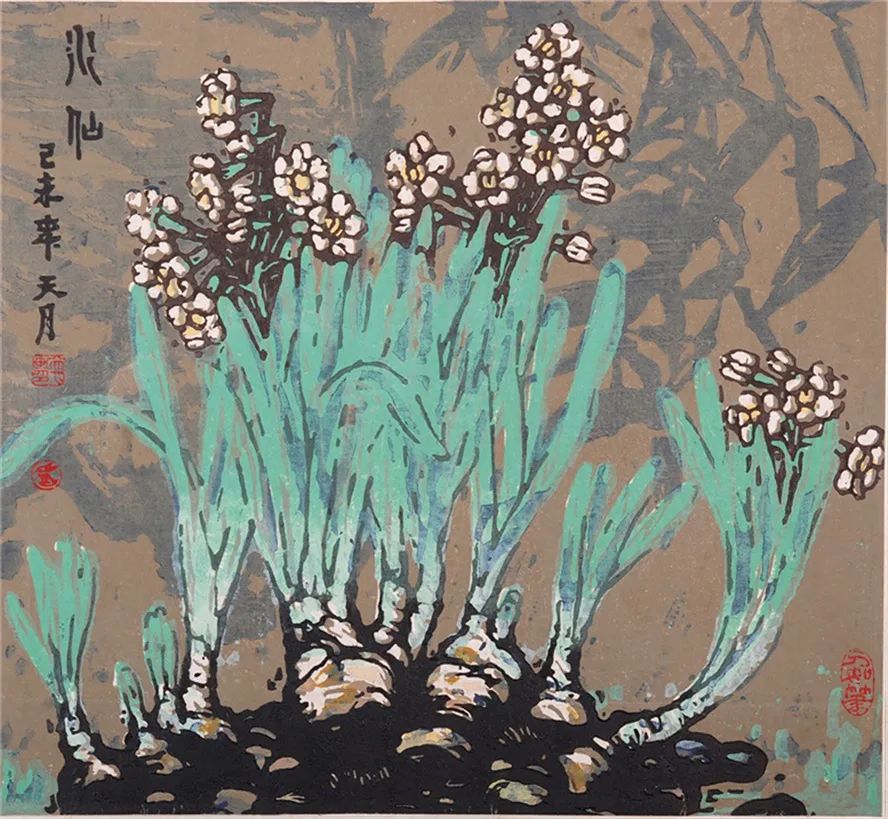

他的花鸟画表现对象同样是多姿多彩,梅兰竹菊自是不在话下,荷花、水仙、葡萄、芭蕉、紫藤、海棠、玉兰、苍鹰、雄鸡、八哥、麻雀、翠鸟等等,也是手到擒来。他的花鸟画造型严谨朴秀,笔墨纵横自如,章法灵活多变,设色浓淡相宜。他擅长以书入画,故笔力沉郁痛快,劲健爽达,具有洒脱、朴茂、松秀、隽永的艺术风格。陶老曾和我聊起,他每画一种花鸟,都是尽量搜集古人所绘典范之作,今人佳作也是大量观览,反复临习和琢磨,同时到大自然中反复观察与写生,首先在对象形态和笔墨表现上掌握到位,做到滚瓜烂熟,成竹在胸,然后创作时再思考如何突破前人樊篱和模式,画出多少有些自己面目的作品。中国花鸟画家向来注重专精,讲究题材不必贪多,务求表现的独到和精到,故名家一般都有几手看家本领,像徐悲鸿的马、齐白石的虾、黄胄的驴那样“一招鲜吃遍天”的现象,画史中屡见不鲜。陶天月先生的花鸟画,以水仙、荷花、鸡(包括公鸡、母鸡和小鸡)等为主攻目标,而以水仙最富个性特色、最为出类拔萃。

《玉洁冰清》(1982年,137×69厘米)

《春晨》(1986年,136×68厘米)

《春风得意》(2006年,96×178厘米)

《繁花垂紫玉》(2006年,尺寸不详)

《毛主席咏梅词意》(2008年,135×68厘米)

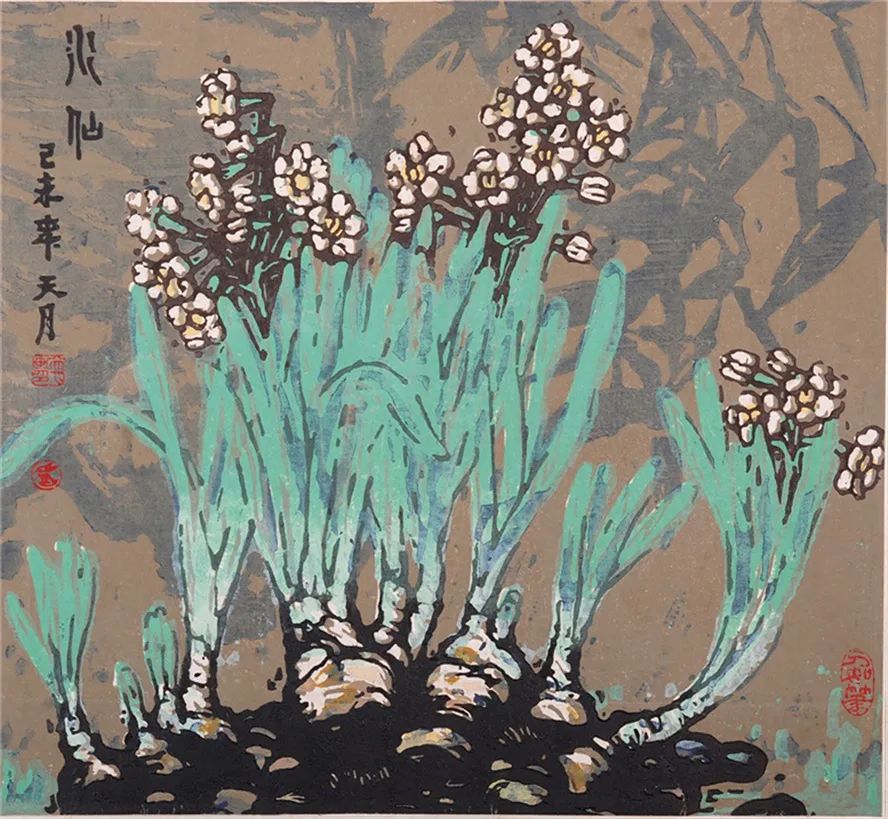

谈他的国画水仙,得从其版画《水仙》说起。这幅套色木刻能够在六届全国美展中获奖,关键有两大成功因素。其一,作者赋予水仙新的形象和意蕴。以往画家笔下的水仙,多茎叶修长,清秀雅洁,虽楚楚动人,却失之柔弱孤寂。而他的木刻水仙,茎叶短壮,花苞丰满,在画幅中顶天立地,凸显一种清雅而壮实、明丽而朴茂的勃勃生机。其二,画面色彩处理典雅动人。该作品背景为浅赭色的灰调子,上面隐约呈现蓝灰色的竹影婆娑,这大块面的暗灰底色,衬托水仙的粉绿茎叶和露白花苞,再辅以黑色勾绘根部及花蕾,强化黑白灰的层次过渡和对比,使整个画面色调既沉着又响亮、既单纯又丰富,既有敦煌壁画色彩的典丽浑厚之美,又有古希腊雕塑的静穆高雅之韵。他的国画水仙,承继木刻水仙的造型特点,或衬以假山奇石、或助以墨竹鸟雀、或穿插梅花曲枝,或横幅长卷、或竖幅条屏、或斗方或扇面,在聚散分布和构图变化方面,摸索出多种组合的“有意味的形式”,形成“陶记”水仙的鲜明特色。这特色在格调上主要表现为,他的水仙图既透显出文人画的典雅意味,又洋溢着民俗画的山野气息,两者相辅相成,有机结合,达到了大雅大俗,雅俗共赏的可贵境界。他的水仙图(包括版画的和国画的)征服过许多人,已故散文家白榕先生就曾在文章中戏称他为“陶水仙”。

《水仙(版画)》(1979年,35×38厘米)

《双清图》(2008年,68×136厘米)

双清图(1999年,69cm×69cm,合肥市赖少其艺术馆藏,陶天月2017年捐赠)