新闻动态 >>新闻资讯

赖少其

LAISHAOQI ╲

赖少其(1915-2000)(图1),革命家、版画家、国画家、书法家、篆刻家、作家、诗人。全国第一、六、七届政协委员,第三届全国人大代表。20世纪30年代,与李桦等人成立“现代版画研究会”,进行抗日救亡宣传活动,并得到鲁迅先生的指导。1939年在安徽参加新四军,1940年加入中国共产党。在“皖南事变”中被俘,关押在“上饶集中营”。越狱后辗转至苏中解放区,历任《苏中报》副刊编辑、新四军一师宣传部文艺科长、四纵队二十九团政治处副主任、四纵队宣传部副部长、八纵队宣传部部长。新中国成立后,历任南京军管会文艺处处长、中共南京市委宣传部副部长兼文联主席、华东局文委委员、华东文联副主席兼秘书长、上海文联副主席和上海美协副主席及党组书记,1956年兼任上海中国画院筹委会主任。1959年任中共安徽省委宣传部副部长兼省文联主席、党组书记,安徽省书协第一任主席,长期兼任安徽省美协主席。1983年任安徽省政协副主席。为历届中国文联委员、中国美协和书协常务理事,中国版协副主席,中国作协会员。是“新徽派版画”和“新黄山画派”的执旗人。

赖少其的一生处在风云跌宕的20世纪,亲身经历了中国共产党革命、建设、改革的伟大历史征程。赖少其的一生有着诸多的历史闪光点,大多数和安徽有着紧密的联系。

▲《渡长江》,赖少其作词,何士德作曲(图2)

▲1940年5月5日,赖少其加入中国共产党(图3)

▲赖少其,《埋了战士上战场》木刻原版正反面,13cm×9.5cm,1940年,私人藏(图4)

二、礼赞安徽,为社会主义建设而奋力书写

▲赖少其、师松龄、张弘,《黄山后海》,152cm×90cm,1960年,合肥市赖少其艺术馆藏(图6)

▲1974年,赖少其在皖北煤矿体验生活(图7)

▲赖少其为版画《淮海战歌》修版(图9)

▲赖少其、师松龄、陶天月、林之耀,《丰收赞歌》,109cm×90cm,1979年,合肥市赖少其艺术馆藏(图10)

▲赖少其、师松龄、陶天月、林之耀,《毛主席在马鞍山》,96cm×91cm,1978年,合肥市赖少其艺术馆藏(图11)

▲赖少其、师松龄、陶天月、林之耀,《淮海煤城》,70cm×164cm,1974年,合肥市赖少其艺术馆藏(图12)

三、讴歌时代,为改革开放而壮志不已

▲赖少其,《万松图》,34cm×94.3cm,1977年,广州艺术博物院藏(图13)

▲1978年5月,赖少其在“安徽省文艺工作者会议”的主席台就坐并发言。(图14)

▲赖少其,《黄山笔会序》,22.7cm×67cm,1980年,私人藏.(图15)

▲赖少其,《合肥秋色》,49.5cm×78cm,1986 年,广州艺术博物院藏。(图16)

▲赖少其,《献给党的十五大和香港回归》,42cm×50cm,1997年,合肥市赖少其艺术馆藏(图20)

四、党的文艺战士

1950年,赖少其在《歌颂光明的世纪》一文中写到“中国的民族与革命的人民,从被压迫到了翻身,从可怕的黑暗世纪到了光明的世纪,是经历了很多曲折,革命者的血真是‘血流成河’,这条道路,是用血铺平起来的。如果没有共产党的领导、和全国革命人民的大团结,没有苏联与新民主国家的帮助,没有帝国主义国家内人民的帮助,没有马克思列宁主义,没有毛泽东思想,没有中国人民解放军……那是不可想象的。文艺工作者,对于这个国家艰难缔造,对于为了革命胜利而牺牲流血的一切可歌可泣的事迹,应加以歌颂,这是人民民主与民族精神最高的表现,这是这个民族得以在这个世界上站立起来的最主要基础。在过去,我们因此战胜了一切内外反动者,在今天与今后为了巩固与发展胜利,必须不断的激发这种精神。”

1980年,赖少其在《江淮文艺》上撰文《文艺应该代表人民的愿望》,文中写到“文艺应代表人民的愿望。因为人民的愿望,也就是党的愿望。人民性和党性是一致的”,“我们文艺工作者应该同心同德,在党领导下解放思想,繁荣文艺,贯彻‘百花齐放,百家争鸣’的方针,使我们社会主义的文艺事业得到健康的发展,更好地为四个现代化建设做出贡献!”

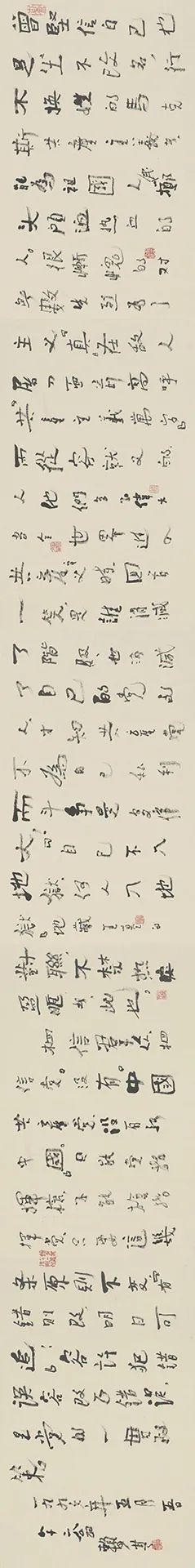

1996年5月5日是赖少其加入中国共产党56周年纪念。此时的赖少其已身患帕金森综合征多年,并且小脑也已逐渐萎缩,但在这个特殊的纪念日,他仍挥毫写就了一幅长4.2米的书法长卷《自述》(图21),文中写到“曾坚信自己也是坐不改名、行不换姓的马克思共产主义者,能为祖国人民掷头颅洒热血的人。很惭愧的对无数先烈为了主义‘真’,在敌人屠刀面前高呼‘共产主义万岁’而从容就义的人,他们多么伟大。当全世界进入共产主义时,回首一笑,是谁消灭阶级,也消灭了自己的党的人,才知共产党不为自己私利而斗争多伟大!‘自己不入地狱,何人入地狱?’地藏王墓的对联,不禁热泪盈眶者,此也。相信群众、相信党,‘没有中国共产党没有新中国’,只能党指挥枪,不能枪指挥党,只要这几条原则不变,‘有错则改,明日可追!’容许犯错误,容改正错误,是党的一贯政策。”《自述》既是一名共产党员对自己作为马克思共产主义者的灵魂拷问,也表明了一名共产党员对党的无限忠诚和信赖之情。

▲赖少其,《自述》,51cm×420cm,1996年,合肥市赖少其艺术馆藏(图21)

作为一名战士,赖少其为新民主主义革命浴血奋战,尽显爱国青年本色;作为一名文艺战线上的领导者,赖少其积极贯彻和执行党的文艺政策;作为一位艺术家,尤其是作为一名中国共产党员,赖少其一生都践行“歌颂光明的世纪”这一誓言。特别是在安徽期间,赖少其以美为体、以史为魂,孜孜不倦地创作了大量的艺术作品,他将中国共产党在安徽的革命、建设、改革的伟大历史征程凝聚成恢弘壮阔的丹青画卷,通过具有史诗品格、震撼心灵的美术经典塑造人物、再现历史、描绘现实,生动直观地再现了中国共产党百年的光辉历程。赖少其作品中所描绘的党的历史都是其亲身经历的,他希冀用作品让人民牢记党的光荣历史,弘扬民族精神,启迪他的时代,而进入新时代,重温经典,人们仍能从中汲取力量,并启迪未来。

▲《同行——安徽各界代表人士百年奋斗实录》(图22)

•免责声明•

http://www.lsqysg.com

电话:0551-63521390

邮箱:lsqysg@sina.com

地址:安徽省合肥市政务文化新区石台路艺术公园内